相続は、人生の中で誰もが経験する出来事であり、場合によっては何度も直面することがあります。しかし、初めてその状況に直面した際には、何から始めればよいのか分からず、戸惑う方も少なくありません。 相続のことでまず知っておきたいことは「相続手続き・相続税・法定相続」の3つです。 いざというときに慌てることのないよう、事前に把握しておきましょう。

- 相続の手続きの中には、一定期間内に行わなければならないものがある

- 遺産分割には「遺言書」か「遺産分割協議書」が必要

- 相続税の納付が必要な場合、10ヶ月以内に申告し納税しなければならない

「介護」「老後資金」「施設・住まい」

「相続」「老後の暮らし」などの

ご相談が一つの窓口で対応可能

-

通話

無料 - 0120-952-870

受付時間:月~土 9:00~18:00(日・祝日定休)

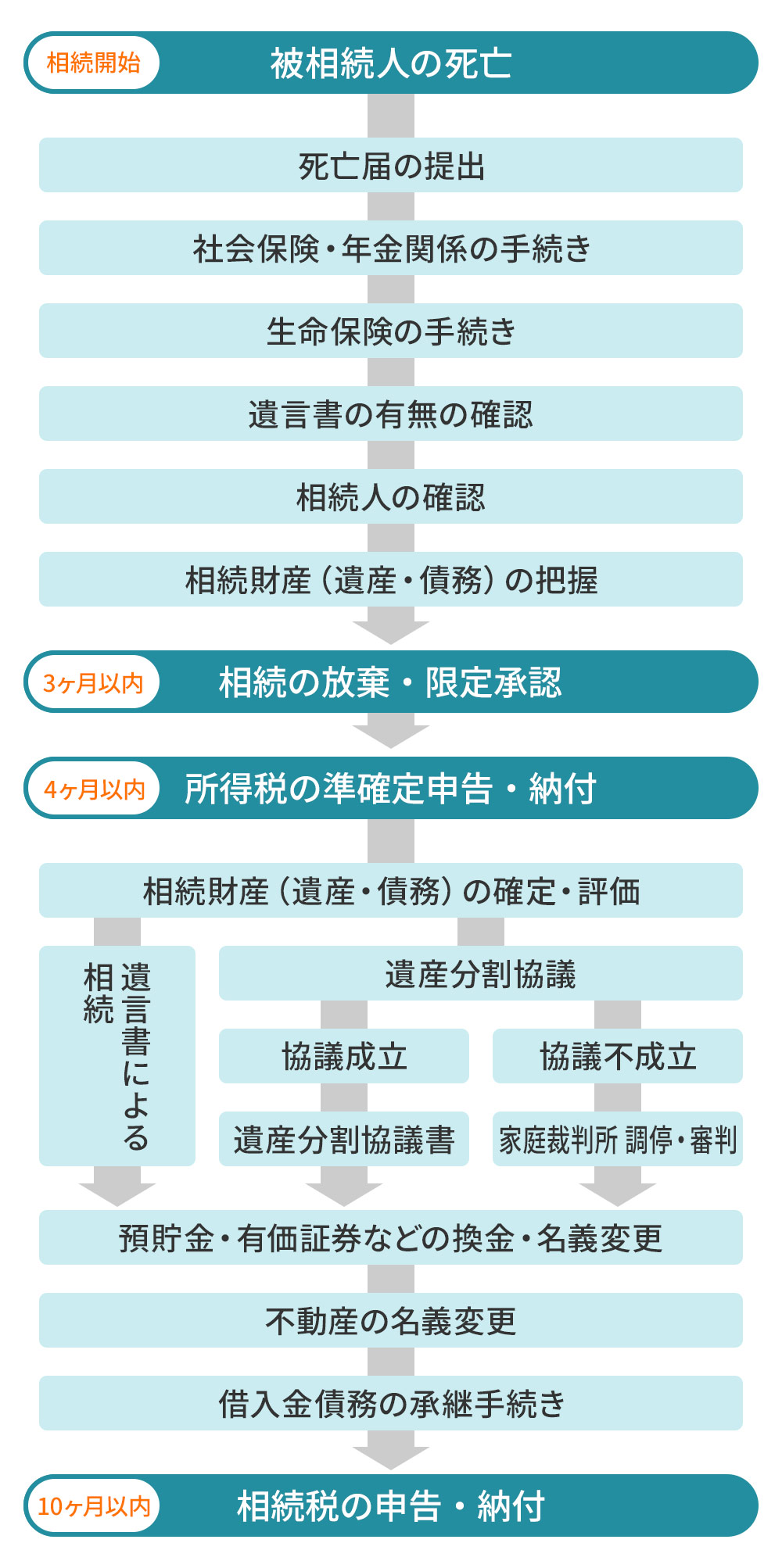

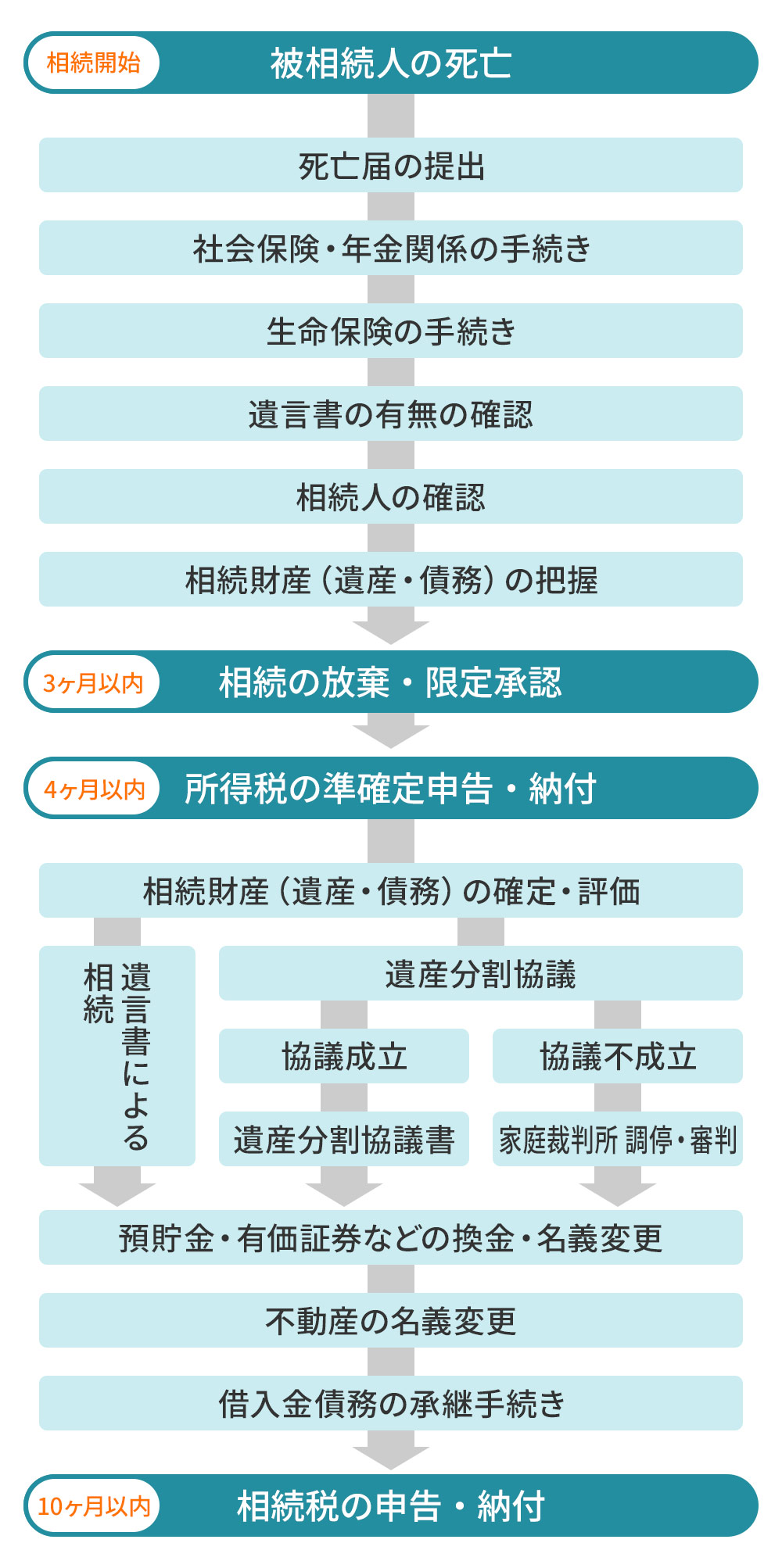

相続手続きの流れ

ご家族が亡くなれた後の相続は、下図のような流れになります。

一定の期間内に済ませなければならない手続きがあるため、注意が必要です。

死亡届の提出など

亡くなられてから7日以内に死亡届の提出、14日以内に住民票抹消届や世帯主変更・社会保険や年金・介護保険停止などの手続きを行います。 また運転免許の返納、水道電気ガスなどの名義変更も忘れずに行いましょう。

遺言書有無の確認

亡くなった方が遺言書を残していないか確認しましょう。 公正証書遺言は、公証役場で検索の手続きをします。 自筆証書遺言(法務局の保管制度を移用していない場合)は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

相続人・相続財産の確認

亡くなった方の戸籍を調べ、相続人が誰なのかを確定させます。 また、相続財産の調査も必要です。 預金通帳や不動産の登記簿謄本、その他資産を証明する書類、借金などの証明書を集め、財産額を確定します。

相続の放棄・限定承認

すべての遺産を放棄する相続放棄や、遺産がプラスの範囲でマイナスの財産を引き継ぐ限定承認(相続財産を超える借金を支払う必要がなくなる仕組み)をする場合、3カ月以内に家庭裁判所に手続きを申請する必要があります。

所得税の準確定申告・納付

亡くなった方が確定申告をする必要があった場合、代わりの方が4カ月以内に生前の所得について所得税の準確定申告を行う必要があります。

遺産分割と資産の名義変更

遺言書がある場合は遺言書の内容に沿って、遺言書がない場合は相続人全員の合意により遺産の分け方を決め、遺産分割協議書を作成します。その後遺産を分割し、名義変更などを行います。

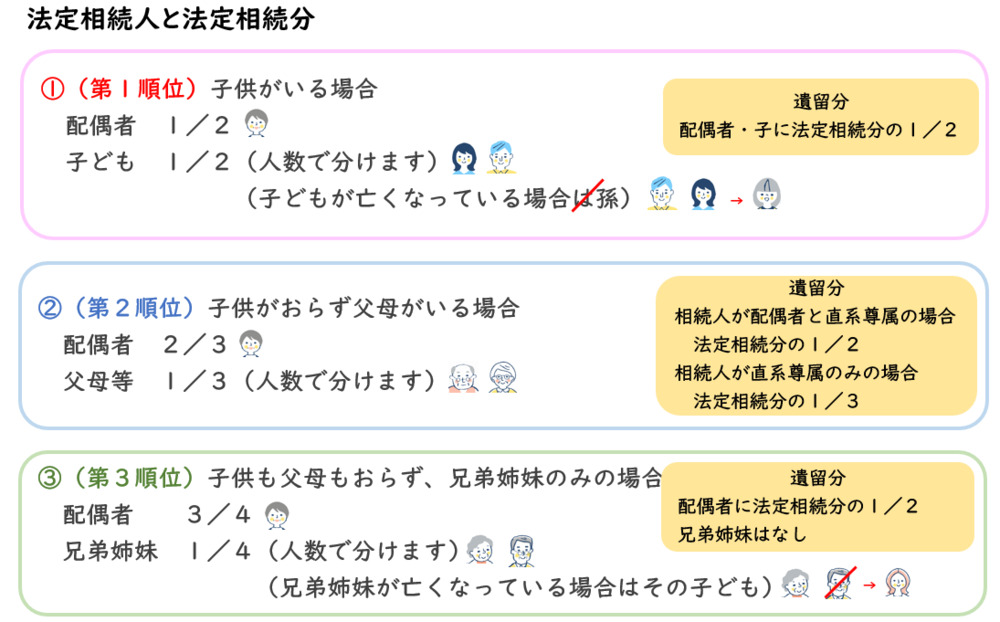

なお兄弟姉妹以外の相続人には、遺言の内容にかかわらず最低限相続できる「遺留分」が認められています。 遺留分より下回る分しか受け取れなかった場合は、1年以内に請求を行えば不足分の金額の支払いを受けることができます。

相続税の申告・納付

遺産総額が相続税の基礎控除額を超えた場合、相続税の申告が必要になります。 相続開始から10カ月以内に申告・納付しなければなりません。

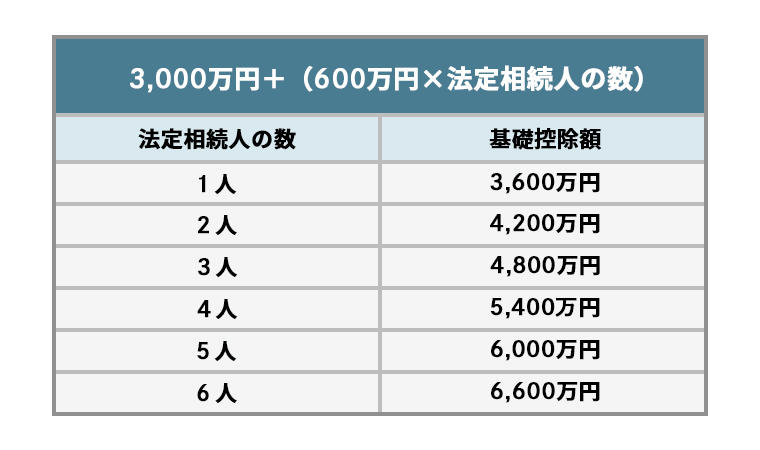

基礎控除額は【3,000万円+法定相続人数×600万円】です。 例えば相続人が妻と子ども2人、計3人の場合は【3,000万円+3人×600万円=4,800万円】となり、遺産総額が4,800万円を超えると相続税が課税されます。

相続税額は、遺産の総額から基礎控除額を引いた課税遺産総額をもとに算出されます。 この金額を各相続人が法定相続分に基づいて分けると仮定し、それぞれの金額に対して仮の相続税を計算します。 最終的には、これらの仮の相続税を合算した金額が相続税額となり、各相続人は実際に受け取った相続分に応じて相続税を納めることになります。 なお、配偶者や子、親、代襲相続の孫以外の方が相続を受ける場合、相続税が2割増しになることに注意が必要です。

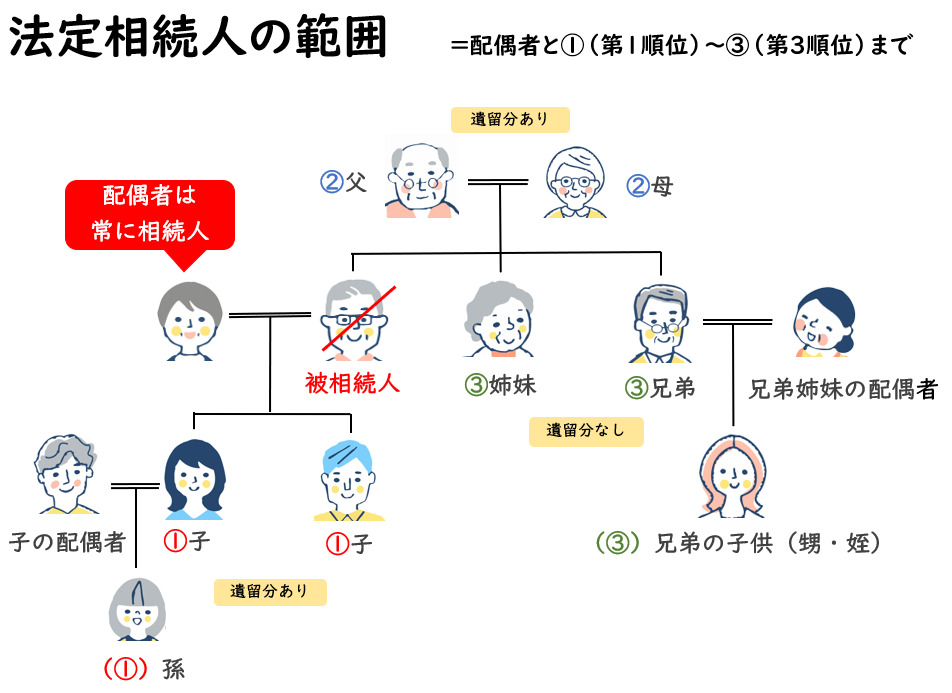

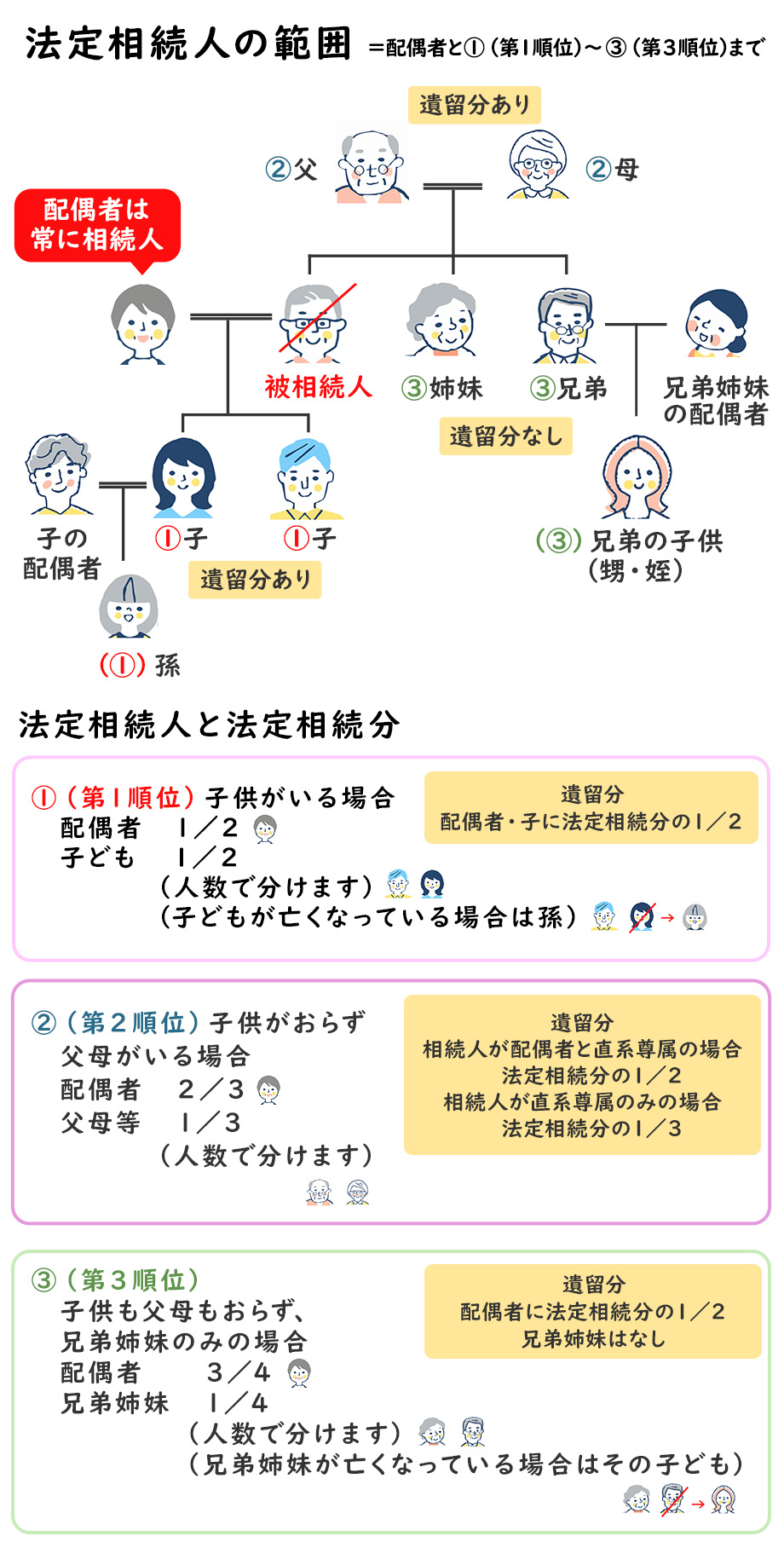

法定相続人の範囲

遺言書が残されていない場合、法定相続分に基づいて、民法で定められている法定相続人と相続の話し合いを行います。 以下の図をご参照ください。

まとめ

相続手続きは、思いのほか煩雑です。 しかし期限を過ぎてしまうと追徴金がかかってしまったり、権利を主張できなくなったりする場合もあります。

仕事で忙しい方や体調のすぐれない方、ご高齢で手続きが難しいと思われる方は、専門家の相続手続きサポートのご利用もご検討下さい。

「介護」「老後資金」「施設・住まい」

「相続」「老後の暮らし」などの

ご相談が一つの窓口で対応可能

-

通話

無料 - 0120-952-870

受付時間:月~土 9:00~18:00(日・祝日定休)

スターツS-LIFE相談室

シニアの皆さまの暮らしをより豊かなものにしていただくための総合窓口です。日々の暮らしに潤いをもたらすサービスなど輝くシニアライフをお手伝いいたします。

⇒スターツS-LIFE相談室の記事はこちら

あわせて読みたい

この記事をシェアする

不動産を買いたい

特集から記事を探す

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方