- 基礎控除は贈与税が110万円、相続税が「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」

- 相続税の基礎控除は一度でしか使えないが、贈与税の基礎控除は毎年使える

- 年間500万円以下の贈与であれば、贈与税を負担したほうがお得と言える

相続税対策として、財産の生前贈与を考えている方もいるでしょう。しかし、相続税計算の際に利用する基礎控除の仕組みを考えたとき、「贈与を利用せずに相続税を支払ったほうが安く済むのでは?」などと迷ってしまうかもしれません。

この記事では、「贈与税と相続税ではどちらを払うほうがお得なのか」について考えていきます。両者の税率を比較したうえで、贈与税と相続税の「実質負担額」を確認しておきましょう。

贈与税と相続税の税率比較

まずは、贈与税や相続税の概要について解説します。そこから、それぞれの税率について見ていきましょう。

贈与税とは

贈与税は、個人からの贈与によって財産を受け取ったときに発生する税金です。贈与税の金額は1月1日から12月31日までに贈与された額をもとに算出します。この範囲において、110万円以下の贈与であれば贈与税はかかりません。

基礎控除額=110万円

この一般的な贈与における課税方法を「暦年課税(れきねんかぜい)」と呼びます。暦年課税では、110万円を超えた贈与があった場合、贈与を受けた翌年の2月以降に贈与税の申告をして納税する必要があります。

また、その他に「相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)」という方法もあります。こちらは、条件を満たしているケースにおいて、贈与された財産2,500万円分まで贈与税が非課税となる方法です。こちらを選択する場合は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類と贈与税の申告書を提出しなければなりません。

相続税とは

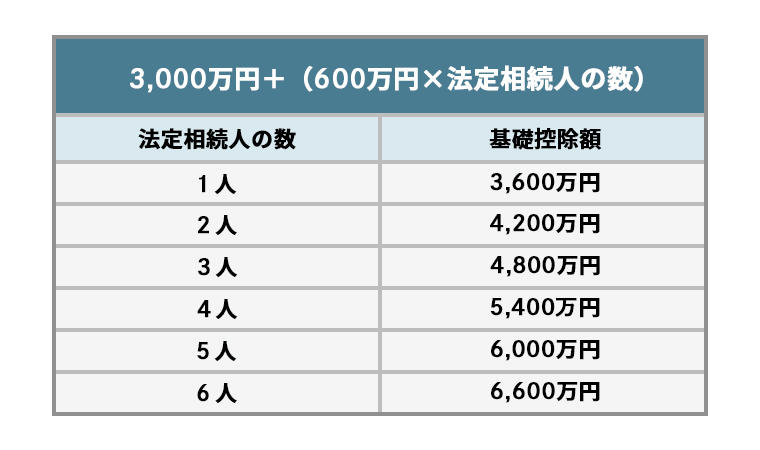

相続税は、亡くなった人の財産を相続する際に発生する税金です。最初に相続財産の総額を計算し、総額から基礎控除額を差し引いた金額に応じて税率がかかります。基礎控除額の算出方法は、以下です。

基礎控除額=

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

たとえば、父、母、子ども2人の4人家族がいたとします。父が亡くなった際の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3人)で=4,800万円」となり、相続財産の総額がそれ以下であれば、相続税はかかりません。

相続財産の総額が4,000万円だったとすると、この家族が支払う相続税は0円です。相続財産の総額を相続前に把握していた場合、「相続税を支払うほどの財産ではないのだから、贈与ではなく相続時に払ったほうがお得なのでは?」と考える方もいるでしょう。しかし、必ずしもそうとはいい切れません。

贈与税と相続税の税率を知ろう

続いて、贈与税と相続税の税率についてご紹介します。

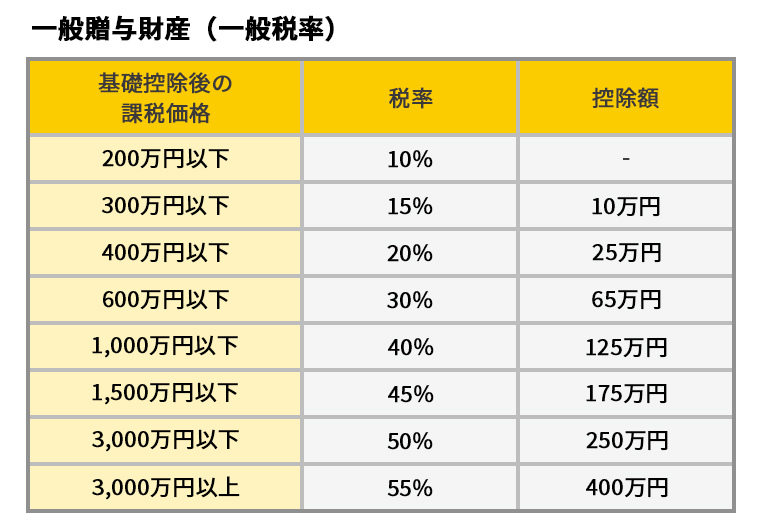

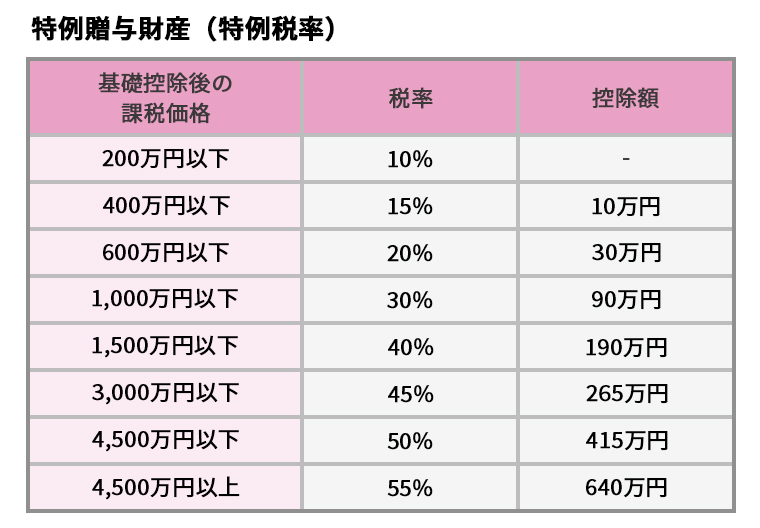

贈与税の税率

贈与税の税率には「特例税率」と「一般税率」の2種類があります。特例税率は、祖父母や父母から20歳以上の子どもや孫に贈与する際に使う税率です。親が未成年の子どもに贈与する場合や、夫から妻へ贈与するケースでは一般税率を用います。

相続税の税率

相続税の税率は1種類です。以下の表を確認してみましょう。

贈与税の一般税率を見ると、3,000万円の税率は50%です(特例税率では45%)。一方、同じ3,000万円の税率を確認すると、相続税は15%となっています。これだけを見ると、贈与税のほうが税率は高く、負担が大きいように感じるでしょう。しかし、実際はその逆になることがあります。なぜでしょうか?

次の章では、贈与税と相続税の「実質負担額」について考えていきましょう。

相続税より贈与税を払ったほうがお得な理由

結論から言うと、多額の財産を贈与するのでなければ、贈与税として支払ったほうがお得です。たしかに、相続税計算で使う基礎控除の金額は魅力的です。しかし、この制度は相続するたった一度のタイミングでしか使えません。それに比べて、贈与税の基礎控除は毎年使える可能性があります。全財産を生前にまとめて贈与することは考えにくいため、毎年110万円の控除がある贈与が有利になるのです。

贈与した場合のシミュレーション

具体的な数字をもとに考えていきましょう。財産を受け取る人は20歳以上のことが多いため、以下の贈与税計算では特例税率を使うこととします。

ケース1:300万円の贈与

たとえば、300万円を贈与したとします。110万円の控除を考えると、差し引いて190万円を贈与したことになります。この際の税率は10%、つまり贈与税は19万円です。ただし、300万円に対する実際の贈与税負担率は、およそ6.3%(19万円÷300万円×100)。相続税の場合は1,000万円以下の相続税率は10%なので、税率だけで見ると贈与税のほうが税負担は少ないと言えます。

相続税率:10%

贈与税の実質負担率:約6.3%

ケース2:500万円の贈与

次に、500万円の贈与をしたとしましょう。控除後は390万円で、税率は15%が適用されます。さらに控除の10万円があるため、贈与税は48万5,000円です。500万円に対する実際の贈与税負担率は、9.7%になります(48万5,000円÷500万円×100)。年間500万円以下の贈与であれば、贈与税を負担したほうが税負担の面ではお得と言えるでしょう。

相続税率:15%

贈与税の実質負担率:9.7%

基本的には相続よりも贈与のほうがお得

以上のことから、年間500万円を超えるような財産の贈与がない家庭であれば、毎年贈与を活用して相続財産を圧縮するほうが節税につながるでしょう。

ただし、どの家庭においても贈与が得策であるとは限りません。確実な情報で判断したい場合は、税理士などの専門家にご相談ください。

正しく知れば、贈与税も怖くない

「贈与税は高額である」という印象を持っていた方も、使い方次第でとても便利な制度であることに気づいていただけたでしょう。ただし財産の状況によっては、毎年コツコツ贈与して将来の相続財産を圧縮したほうがよい場合や、相続税として支払ったほうが負担を抑えられる場合もあります。相続税対策として生前贈与を考えている方は、事前に専門家と話し合っておくと安心です。

贈与税や相続税に関してさらに詳しく知りたい方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

あわせて読みたい

この記事をシェアする

不動産を買いたい

特集から記事を探す

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方