- 養子縁組は、実親と関係を継続する「普通養子縁組」と、関係を断つ「特別養子縁組」がある

- 法定相続人にできる養子数には上限があるなど、養子への相続は注意が必要

- 養子縁組が相続税対策となる理由は、各種制度の控除額や非課税枠が増えるため

養子縁組による相続の仕組みとは

「養子縁組」とは、血縁関係のない相手と法律上で親子関係を結ぶことです。養子縁組が成立すると、「実子」扱いとなります。仮に実子がいたとしても、実子と養子は同じ権利を持つことになるため、法定相続人となるのはもちろん、相続する財産額も同じ割合となります。

養子縁組は2種類ある

養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つがあります。

普通養子縁組は、家の跡継ぎをつくることを目的とした制度です。一方、特別養子縁組は、実親が子どもを監護することが困難な場合に実施されるなど、主に子どもの福祉を目的とした制度と言えるでしょう。

普通養子縁組

「普通養子縁組」とは、実の親との親子関係を保ったまま養子縁組を行うことです。実親と養親と両方の親子関係を持つことになるため、養親だけでなく実親からも財産を相続することが可能です。また、養子になった人が親より先に亡くなった場合も、養親と実親の両方が法定相続人となります。

ただし、届けを出せば誰でも養子縁組ができるわけではありません。普通養子縁組を結ぶには、要件を満たす必要があります。その要件の一部を紹介します。

【普通養子縁組の要件】

- 養親が成年に達していること(※)

- 養親より養子が年下である

- 養子は養親の叔父/叔母などの尊属ではない

- 未成年者が養子となる場合は、家庭裁判所から許可を得る など

※20歳未満の場合は婚姻していること

特別養子縁組

「特別養子縁組」とは、実の親との親子関係を絶ち、養子縁組を行うことです。実親と親子関係を継続する普通養子縁組とは異なり、実親とは親子関係がなくなるため、実親から財産を相続することはできません。また、養子になった人が実親より先に亡くなった場合も、養親のみが法定相続人となります。

普通養子縁組と同様に、誰でも養子縁組を結べるわけではありません。特別養子縁組を結ぶには、要件を満たす必要があります。

【特別養子縁組の要件】

- 実親の同意がある

- 養子が6歳未満

- 養親のうち1人が25歳以上、もう一人が20歳以上である

- 特別養子縁組を請求して6ヶ月が経過し、家庭裁判所に認められる など

養子縁組による相続の4つの注意点

基本的に、養子縁組を行うと法定相続人の数が増加するため、各種制度の非課税枠や控除額が増え節税対策になりますが、一方で注意点もあります。

養子を法定相続人にするには数に制限がある

「養子縁組により法定相続人の数を増やせば、節税できるのでは?」と考える方もいるでしょう。民法上、法定相続人となる養子の数に上限はありませんが、相続税法上では上限人数が定められています。

【相続税法上の法定相続人数】

- 実子あり……法定相続人として加算できる養子は1名

- 実子なし……法定相続人として加算できる養子は2名

ただし、相続税負担を不当に減少させることになると判断された場合は、規定人数以下でも法定相続人と認められないケースがあるので、注意しましょう。

養子になった時期によっては代襲相続できない

法定相続人がすでに亡くなっている場合に、法定相続人の代わりに相続を行うことを「代襲(だいしゅう)相続」といいます。たとえば、故人の子どもがすでに亡くなっており、その子ども(故人の孫)がいる場合は、孫に代襲相続ができるのです。

養子の子どもがいつ産まれたかによって、代襲相続ができるか否かが変わります。子どもが産まれたのが養子縁組の後であれば代襲相続人になりますが、養子縁組の前に産まれた子どもは代襲相続人にはなれません。

一人あたりの相続額が減る

当然ですが、法定相続人が増えるため、一人あたりの取り分は減ります。相続人のなかには、自身の取り分が減ることに不満を抱くケースも少なくありません。遺産トラブルに発展する可能性もあるため、注意しましょう。

孫養子は相続税が2割加算される

本来、孫に財産が渡るには、本人から子(孫の親)そして孫と、2回相続が必要です。孫を養子にして孫に直接相続をしてしまえば、2度払うべき相続税を1度で済ますことが可能となります。

しかし、それでは不公平であるとして、2003年の税制改正により、孫を養子にして相続を行う場合は、相続税が2割加算となりました。ただし、子どもの代わりに孫が代襲相続をする場合は、2割加算の対象外となります。

養子縁組を使った相続税対策

養子縁組が相続税対策となるのは、基礎控除額や非課税額を計算するにあたり、法定相続人の数が影響するためです。

ここでは各種制度の控除額と非課税額の計算方法をご紹介します。

※養子を含めた法定相続人が2名のケース

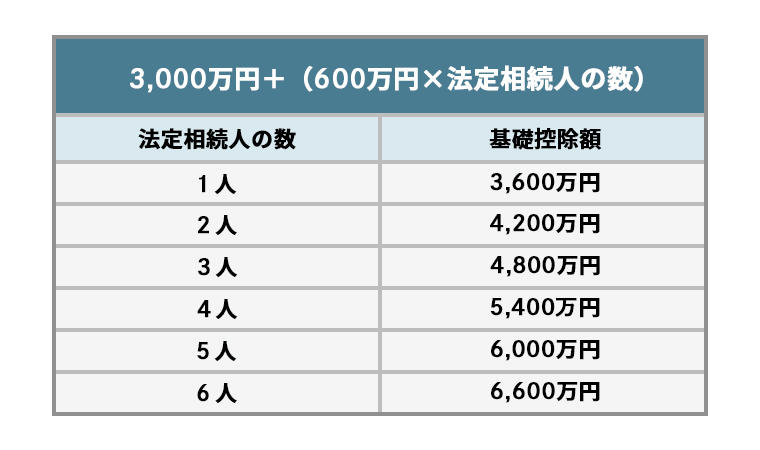

相続税の基礎控除額が増える

法定相続人の数が増えると相続税の基礎控除枠が広がります。

相続税の基礎控除の計算式は次のとおりです。

3,000万円+600万円×

2名(法定相続人数)=4,200万円

法定相続人の数が1人増えれば、基礎控除額が600万円増えることになります。

生命保険の非課税枠が増える

生命保険を受け取ると相続税が課せられますが、非課税額も用意されています。この非課税額を算出するのに、法定相続人の数が影響します。この非課税額のことを「生命保険金等の非課税枠」と呼びます。

生命保険金等の非課税枠の計算式は次のとおりです。

500万円×2名(法定相続人数)

=1,000万円

法定相続人の数が1人増えれば、非課税枠が500万円増えることになります。

死亡退職金の非課税枠が増える

死亡退職金にも、「死亡退職金等の非課税枠」と呼ばれる生命保険と同様の非課税枠が用意されています。

死亡退職金等の非課税枠の計算式は次のとおりです。

500万円×2名(法定相続人数)

=1,000万円

法定相続人の数が1人増えれば、非課税枠が500万円増えることになります。

養子縁組の仕組みを理解して相続税対策を

養子縁組を行うことで、相続税の控除額や生命保険の非課税枠を増やすことができます。一方で法定相続人の数が増加するため、取り分をめぐってトラブルに発展するケースもゼロではありません。相続税対策のための養子縁組は、慎重に行う必要があるでしょう。

相続税対策について相談したい方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

あわせて読みたい

この記事をシェアする

不動産を買いたい

特集から記事を探す

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方