- 遺贈を選択すれば、法定相続人以外の第三者にも財産を渡すことができる

- 遺贈でも相続でも相続税を負担しなければならないが、税率や税金の種類が異なる

- 遺贈の場合は遺言書が必須だが、作成ルールを間違えると無効になる

遺贈と相続とはどんな手続き?

亡くなった方の財産を引き継ぐ手続きといえば、「相続」という言葉を連想する方がほとんどでしょう。しかし、故人の財産を誰かに引き継ぐ方法は相続以外にもあります。その選択肢の一つが、遺言によって遺産を受け継がせることができる「遺贈」です。

「遺贈」も「相続」も亡くなった方の財産を引き継ぐ手段を指しますが、具体的にはどんな違いがあるのでしょうか?まずは、遺贈と相続の基本的な考え方についてご紹介します。

遺贈とは?

「遺贈」とは、遺言書に書かれた内容にしたがって、亡くなった方の財産を無償で第三者に引き継ぐ方法のことです。この場合、遺贈する方を「遺贈者」、遺贈によって財産を引き継ぐ方を「受遺者」と呼びます。遺言書があれば、遺贈者と受遺者の同意は必要ありません。

遺贈の場合、法律上の相続人(法定相続人)でなくても遺産を受け継ぐことができます。血縁関係のない方はもちろん、組織・団体や法人を受遺者にする選択も可能です。なお、遺贈が発生したら、受遺者は贈与税ではなく相続税を支払うことになります。

後ほど詳しく説明しますが、遺贈には2種類あります。選択によっては、相続と同じように遺贈者の負債を引き継がなければならない可能性があるため、注意が必要です。

相続とは?

相続とは、亡くなった方の財産を法律で定められた法定相続人が引き継ぐ方法です。亡くなった方を「被相続人」、遺産を引き継ぐ方を「相続人」と呼びます。相続では、亡くなった方の財産を法定相続人に引き継ぐうえで遺言書は必要ありません。

しかし、特定の相続人に「財産を多く渡したい」あるいは「財産を渡したくない」という意向があれば、遺言書によって意思を残すこともできます。また、相続の場合も遺贈と同じように、遺産を引き継ぐ方(相続人)が相続税を負担しなければなりません。

ただし、遺贈と相続では税率が異なります。また、遺贈の場合は相続税だけでなく、それ以外にも納めなければならない税金が発生する場合があります。遺贈と相続の違いについて、詳しく見ていきましょう。

遺贈と相続、2つの「違い」を解説

ここでは、「遺贈」と「相続」の違いについてご紹介します。

財産を受け取る相手が違う

相続で亡くなった方の財産を受け取れるのは、法定相続人のみです。一方、遺贈であれば、相続権のない「法定相続人以外」にも財産を残すことができます。具体的には、以下のようなケースです。

- 内縁の妻や夫

- 息子や娘の配偶者

- 孫

- 甥や姪

- 身のまわりの世話をしてくれた第三者

- 自治体

- NPO法人

手続きが違う

遺言書の記載内容

遺贈を利用する際は、必ず遺言書を作成しなければなりません。遺贈のための遺言書を作成した場合は、遺言書内で「遺贈する」と書いておきましょう。

なお、前の章でも相続でも遺言書を用いることがあるとお伝えしましたが、相続のための遺言書を作成するケースでは、「相続させる」という言葉を記載するようにしましょう。「遺贈」「相続」という言葉は、遺言書内で異なる意味を持ちます。「遺贈する」と書いた場合と「相続させる」と書いた場合では、相続における取り扱いに違いが生じる場合があるので注意が必要です。

不動産登記の手続き

不動産登記の手続きにも違いがあります。相続の場合は、相続人1人で登記申請が可能ですが、遺贈の場合には、遺贈で遺産を相続する受遺者と相続人全員、または受遺者と遺言執行者で申請しなければなりません。また、相続人は不動産登記が完了していなくても「相続予定の不動産を取得する権利」を主張できますが、遺贈によって不動産を受け取る受遺者の場合は、不動産登記が完了しなければ不動産を取得する権利を主張できません。

農地の取得や借地権の引き継ぎも、相続であれば許可や承諾は不要です。しかし、遺贈によって受遺者になる場合は、農業委員会や都道府県知事の許可を取るための申請が必要になります。遺贈を用いるメリットもありますが、「相続に比べて手続きが煩雑になる」ということも理解しておきましょう。

課税される税金や税率が違う

遺贈された受遺者と法定相続人の相続分についても相続税が課されますが、相続税の税率が異なります。法定相続人と比較した場合、受遺者の相続税は「2割加算」となります。

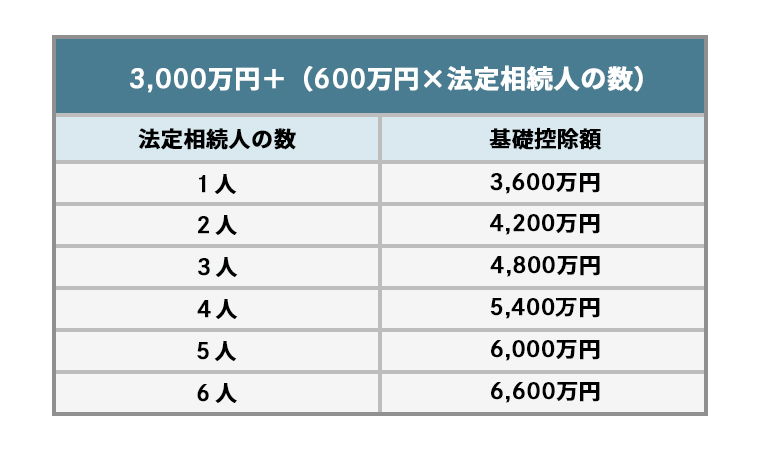

また、相続税を計算する際には、相続税の基礎控除が利用できます。一般的な計算式は、以下の通りです。

相続税の基礎控除額=

3,000万円+(600万円×法定相続人)

法定相続人が3人の場合は「3,000万円+(600万円×3人)」となり、4,800万円の控除が受けられます。しかし、受遺者は法定相続人ではないため、3,000万円までしか控除を受けられません。

そのほか、不動産登記をする際の登録免許税も遺贈のほうが高くなります。相続における登録免許税は「固定資産税評価額×0.4%」と定められていますが、遺贈の場合は「固定資産税評価額×2%」です。遺贈は相続の5倍になるとおぼえておきましょう。

覚えておきたい「遺贈」の基礎知識

最後に、覚えておきたい遺贈関連の予備知識についてご紹介します。

遺贈には2種類ある

遺贈には2種類あります。それぞれの特徴や注意点を押さえておきましょう。

包括遺贈

「包括遺贈」とは、遺産の内容を指定せず遺贈する行為を指します。たとえば、「遺産の3分の1を○○に遺贈する」や「全財産を○○に遺贈する」といった具合です。包括遺贈の場合、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継がなければなりません。

受け取る遺産が具体的に明記されていないため、受遺者は相続人などが行う遺産分割協議に加わって、どの遺産を受け取るのかを話し合う必要が生じます。そのため、遺産分割トラブルに巻き込まれる可能性も考えられます。

特定遺贈

「特定遺贈」は、遺産の内容を具体的に指定して遺贈する行為です。たとえば、「証券会社に預けている株式をすべて○○に遺贈する」や「B銀行に預けている預金のうち500万円を○○に遺贈する」といった具合です。

特定遺贈で不動産を得た場合、不動産取得税を負担しなくてはなりません。また、特定遺贈を予定していても、被相続人が亡くなるまでに時間が経過し、その間に財産がなくなることも考えられます。その場合は無効となるため、注意してください。

特定遺贈では遺産の内容を具体的に指定するため、「受遺者がどの遺産を引き継ぐのか」を決める問題は起きません。しかし、特定遺贈による受遺者の遺産受け取り分が多いと、遺留分を侵害された他の相続人とトラブルが起きる可能性もあるでしょう。遺留分とは「相続人に認められた遺産の最低保障割合」のことで、特定遺贈を行っても法定相続人の遺留分を侵害することはできません。

受け取りを拒否したいなら遺贈は放棄できる

上述したように、遺贈の場合は、遺言書に残しておけば両者の同意は不要です。受遺者と被相続人との間に契約があるわけではないため、受遺者が遺産の受け取りを拒否する「遺贈の放棄」も選択できます。

「包括遺贈」の場合は、包括遺贈があったことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所にて包括遺贈の放棄の手続きをしなければなりません。「特定遺贈」の場合は放棄手続きの期限がなく、家庭裁判所で手続きする必要はありません。他の相続人に、受け取らない旨を伝えるだけで大丈夫です。

遺言書の書き方がポイント

遺言書の書き方にはルールがあります。ルールに則っていないと法的に無効となる可能性があるため、公証人に「公正証書遺言」を作成してもらいましょう。遺言は、誰が読んでも誤解されず、理解できる内容にする必要があります。自分が亡くなった後に、受遺者と相続人がもめないように、相続人の遺留分に配慮しておくとよいでしょう。

遺言執行者という、相続人に代わって相続手続きを行う権限者を決めておくと、手続きがスムーズに進みます。相続人と受遺者が混在する相続手続きでも、遺言執行者のみで手続きができるため、問題を軽減できるでしょう。

遺贈と相続の違いを理解して使い分けよう

遺贈を利用すれば、法定相続人以外にも財産を残すことができるというメリットがあります。しかしその一方で、「手続きが煩雑になる」「受遺者が相続人とのトラブルに巻き込まれる可能性がある」といったデメリットも考えられます。

また、遺言書の作成方法を間違うと無効となる恐れもあることから、遺贈や相続を考える際には税理士などに相談・依頼するのがおすすめです。

遺贈や相続に関するご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

あわせて読みたい

この記事をシェアする

不動産を買いたい

特集から記事を探す

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方