遺言は、自分の財産を誰にどのように残したいかを明確に示す手段であり、トラブルを避けるための重要な方法の一つです。 しかし、遺言書が正しく作成されていないと無効になってしまう可能性があります。 また、自分で遺言書を保管している場合、紛失や改ざんのリスクがあり、せっかく作成した遺言書が見つからないこともあります。 この記事では、遺言書の種類とそれぞれの特徴、注意すべきポイントについて詳しく解説します。

- 遺言は、家族間の相続に関するトラブルを未然に防ぐ手段の一つ

- 遺言書には、3つの種類がある

- 公正証書遺言または自筆証書遺言の場合は、法務局の保管制度がおすすめ

「介護」「老後資金」「施設・住まい」

「相続」「老後の暮らし」などの

ご相談が一つの窓口で対応可能

-

通話

無料 - 0120-952-870

受付時間:月~土 9:00~18:00(日・祝日定休)

どんな場合に遺言書を作った方がいいのか?

相続発生後の財産分与は“相続人全員の話し合い”によって決められますが、「法定相続以外の割合で相続させたい」「法定相続人以外の人にも遺産を分け与えたい」「遺産分割での争いを避けたい」という想いがある場合は、生前に遺言書を作成しておくことがおすすめです。 なぜなら、遺言は大きな効力があるからです。 遺言書があれば、基本的には遺言書どおりに分けることができます。

遺言の種類

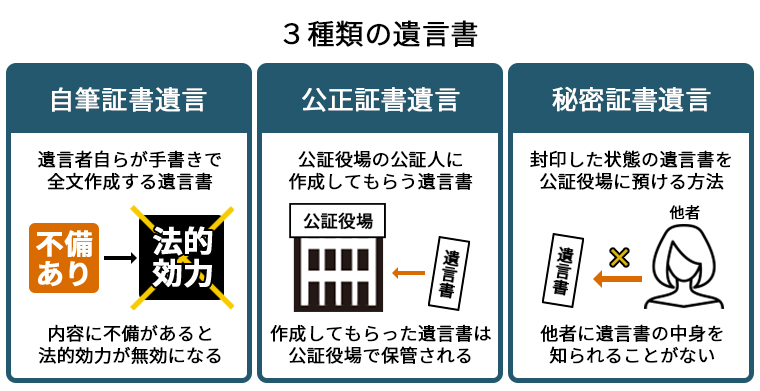

遺言書には、3つの種類があります。 1つ目は、遺言者が自ら手書きで作成する「自筆証書遺言」。 2つ目は、公証人が遺言者の意向を聞き取り、それを文書としてまとめる「公正証書遺言」。 3つ目は、遺言の内容を秘密にしたまま、その存在を公証人と二人以上の証人によって証明してもらう「秘密証書遺言」です。

自筆証書遺言

遺言者が自分で手書きをし、押印して作成する遺言書です。 財産目録を添付する場合、その目録はパソコンで作成したり代筆してもらったりしてもかまいません。 作成の費用がかからないことと、いつでも書き直せるのでたいへん手軽です。 しかし、書式が間違っていたりすると無効になるケースもあるので注意しましょう。 また、遺言者の死亡後に家庭裁判所で遺言書の検認(※1)手続きが必要になります。

(※1)検認とは、遺言書の偽造や改ざんを防止するための手続です。 封印のある遺言書の内容を確認する際には未開封の状態で家庭裁判所に検認の申し立てを行い、相続人に遺言書の存在を知らせるとともにその相続人立会いのもと開封しなければなりません。 万が一、誤って遺言書を開封してしまっても、遺言が無効になることはありませんが、内容を勝手に改ざんしたり、隠したりした場合は、相続人としての権利を失う場合があります。

自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言は手軽に一人で作成できる反面、記載に不備があると無効になることがあります。 また、遺言書を紛失したり、相続人がその存在に気付かなかったりすることも考えられます。 こうした問題を解決するために、法務局の「自筆証書遺言保管制度」が設けられています。 自筆証書遺言保管制度の主な特徴は、以下の通りです。

- 申請時に法務局の職員が規定に沿った遺言書の書き方になっているか確認・チェックしてくれますので無効な遺言書になりにくくなります。(ただし、遺言の内容についての相談はできません)

- 遺言者が亡くなったときに、申請時に登録された方に遺言書が法務局に保管されていることを通知してもらえます。よって、遺言書が発見されないということがなくなります。

- 検認手続きが不要となります。

- 費用は3,900円、申請時に支払うのみで保管料など別途費用は必要ありません。

- 遺言書の内容を変更したい場合は再度作成し直したものをまた保管してもらえます。(費用は別途必要)

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で証人2名以上(※2)の立会いの下、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人が文章を作成する遺言書です。 公証人は本人の遺言能力や遺言の内容の有効性を確認してくれますし、遺言内容の助言も行ってくれます。 遺言者が病気などで公証役場に出向くことが難しい場合は、公証人に出張で来てもらうことも可能です。

遺言書の原本は公証役場で厳重に保管されますが、死亡時の相続関係者への通知制度はありません。 また、家庭裁判所での検認手続きは必要ありません。 公正証書遺言作成には財産の価格や相続人の人数などに応じた手数料がかかります(数万~数十万円)。

(※2)証人は特別な資格は必要ありませんが、未成年者・推定相続人およびその配偶者や直系血族・受遺者およびその配偶者や直系血族は承認になれません。自分で証人を探せない場合は、公証役場で紹介してもらうこともできます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、自筆で作成した遺言書の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在のみを公証人と2名以上の証人によって公証人役場で証明する方法です。 本人以外は内容を見ることができません。

秘密証書遺言書は、公証役場に作成の記録は残りますが、基本的に本人が保管します。 そのため、やはり紛失などのリスクがあり、遺言書があることはわかっても見つけることができないというケースもあります。 そして自分で作成するため、自筆証書遺言と同じように法的に無効になってしまう場合もあります。

また、秘密証書遺言書は自筆証書遺言(法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した場合を除く)と同様、検認手続きが必要になります。 秘密証書遺言は費用(手数料1万1,000円)がかかる点と、無効になってしまうリスクなどもあり、あまり利用されない遺言方法となっています。

まとめ

遺言書を作成する際には、上述した3種類の方法のいずれかを選択することになります。 もし複数の遺言書が見つかった場合、内容が重複していなければすべてが有効となりますが、同一の内容に矛盾がある場合は、日付が新しいものが有効となります。

また、遺言書の具体的な内容をどうするかも非常に重要なポイントです。 相続の専門家や弁護士に相談することで、遺言内容についての適切なアドバイスを得ることができ、さらに遺言執行者の役割を依頼することも可能です。

「介護」「老後資金」「施設・住まい」

「相続」「老後の暮らし」などの

ご相談が一つの窓口で対応可能

-

通話

無料 - 0120-952-870

受付時間:月~土 9:00~18:00(日・祝日定休)

スターツS-LIFE相談室

シニアの皆さまの暮らしをより豊かなものにしていただくための総合窓口です。日々の暮らしに潤いをもたらすサービスなど輝くシニアライフをお手伝いいたします。

⇒スターツS-LIFE相談室の記事はこちら

あわせて読みたい

この記事をシェアする

不動産を買いたい

特集から記事を探す

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方