- 土地の位置関係を把握するには「正しい図面の理解」が大切

- 公図と地積測量図の違いを知り、使い分けよう

- 法務局・オンライン・市役所など、状況に応じた方法を選ぼう

あなたの不動産

今いくらで売れる?

不動産売却ならスターツグループで

- 3か月以内での売買成約率70%

- 創業55年を誇る確かな実績

- お客様の状況に合わせた多種多様な売却方法

- 多種多様な売却方法

専属専任または専任媒介契約で

Amazonギフト55,555円分プレゼント!

※クラモア対応エリア外の場合、NTTデータグループ運営の「HOME4U(ホームフォーユー)」で、一括査定サービスがご利用できます。

※売却応援キャンペーンの詳細はこちら

土地公図の基礎知識と重要性

土地公図とは、土地の形状や地番、道路、水路などを視覚的に確認できる、法務局が管理する公的な地図です。

誰でも法務局やオンラインサービスを通じて所定の手数料で取得できる公開情報であり、土地の状況を客観的に把握するうえで欠かせない書類です。

公図への理解を深めるために、ここからは以下の観点について解説します。

それぞれ見ていきましょう。

土地公図の定義と役割

土地の区画や地番、道路、水路などが図示された公図は、土地の大まかな形状や周辺との位置関係を確認するための基本資料です。 不動産取引や相続手続き、境界紛争の解決など多くの場面で活用される公的資料でもあります。

土地公図の歴史的背景

土地公図の起源は、1873年(明治6年)の地租改正によって作成された「改租図」にさかのぼります。

土地所有者に地券が交付される地券制度が始まり、その後、土地台帳制度へと移行していくなかで土地公図が整備されました。 こうした流れは、豊臣秀吉による「太閤検地」や、江戸時代の「享保検地」など、歴史的な土地調査制度とも関連があります。

作図方法としては、当時主流だった平板測量により作成していました。 近年では、3Dレーザースキャナーなどの技術も登場し、地図のデータ化や電子化が進められ、より正確な情報管理が可能となっています。

土地公図が必要となる場面

土地公図は、不動産売買時の土地の境界確認や地番確認など、さまざまな場面で必要となります。

建築時には、接道要件や隣地との位置関係を把握する資料として重要ですし、相続の際には、遺産分割の対象となる土地の特定や、分筆・合筆登記を行うための資料として使われます。 また、公道と私道の区別を確認する際にも有効です。

土地公図の種類と特徴

土地公図には大きく分けて「地図(法14条地図)」と「地図に準ずる図面」の2種類があります。 これらは同じ土地に同時に存在することはなく、いずれか一方のみが該当します。

両者の違いは、主に作成時期と精度です。

「地図(法14条地図)」は現代の測量技術に基づいて作成されるため精度が高く、境界の復元にも信頼性があります。 一方、「地図に準ずる図面」は明治時代の地租改正に基づき作成された古い図面であり、正確性には限界があるものの、作成目的や作成時期によっては、土地の筆界の判断資料として、一定の評価・活用ができます。

地図(法14条地図)の特徴

「地図(法14条地図)」とは、不動産登記法第14条第1項に基づき作成される、高精度な地図のことです。

この図面は、国や自治体による地籍調査の結果を反映しており、現代の測量技術により正確に作成されます。 境界点の座標も正確に記録されているため、一定の誤差範囲内での境界復元が可能です。

また、法務局では登記所備付地図として整備が進められており、整備済みの地域ではこの法14条地図が最も信頼性の高い資料となります。 境界確認や登記の基礎資料として、重要な役割を担っています。

地図に準ずる図面の特徴

「地図に準ずる図面」とは、主に明治時代の地租改正時に作成された改租図や、その後の更生図(地押調査図)などを基にした古い図面です。 これらは、現在のような精密な測量機器がない時代に、紙と手作業で作成されたものであり、法14条地図が未整備の地域では代替的に使用されています。

正確性は法14条地図に劣るものの、土地の境界線や地番の目安を知るための有効な資料として機能します。 また、登記所に備え付けられている場合も多く、境界トラブルの際には参考資料として提出されることもあるため、歴史的経緯を理解するうえでも価値のある図面です。

土地公図の取得方法と手数料

土地公図は、法務局の窓口・オンラインサービス・市役所の3つの方法で取得できます。 取得方法によって証明書の有無や用途が異なるため、目的に応じた選択が重要です。

取得には「地番」や「所在」などの基本情報が必要です。 事前に登記簿や固定資産税通知書などを確認しておくと、スムーズに手続きが進められます。

ここからは、各方法での取得方法を解説します。

法務局窓口での取得手順

土地公図は、全国どの法務局の窓口でも取得可能です。 受付時間は平日の9時から17時までとなっており、地図証明書を希望する場合は、専用の「地図証明書申請書」に必要事項を記入し、収入印紙を貼付して提出します。 申請書は法務局のホームページからダウンロードできるため、事前に記入しておくと待ち時間を短縮できます。

郵送での取得も可能で、その場合は必要書類に加えて返信用封筒と所定の切手を同封しましょう。

オンライン申請での取得手順

オンラインで土地公図を取得する方法には、2つの方法があります。

1つ目は「登記情報提供サービス」で、PDF形式の公図をダウンロードする方法です。 ただし、この方法では証明書が付かないため、登記用など正式な提出書類には利用できません。

2つ目は「登記・供託オンライン申請システム」を利用する方法で、証明書付きの図面を申請・取得できます。 手数料の支払いは、インターネットバンキングまたはPay-easy対応のATMでの電子納付が可能です。 利用可能時間は平日の8時30分から21時までとなっており、忙しい方でも柔軟に対応できます。

市役所での閲覧・取得手順

市役所の税務課や資産税課などで、土地公図の閲覧や写しの請求ができます。 ただし、取得できる公図は、毎年1月1日時点の情報に基づいており、最新の内容でない場合があるため注意が必要です。

法務局と比べて手数料が安い場合もあり、簡易的な確認や参考資料として利用できます。 正式な証明書が不要な場面であれば、市役所の利用も検討してみてください。

各取得方法の手数料比較

土地公図の取得には、それぞれの方法に応じた手数料がかかります。

| 取得方法 | 手数料 |

|---|---|

| 法務局窓口 | 500円 |

| オンライン窓口受取 | 440円 |

| オンライン郵送 | 470円 |

| 登記情報提供サービス | 361円 |

※2025年6月時点

参考:法務省 「登記手数料について | 登記情報提供サービスの利用料金等一覧」

証明書が付く方法(法務局窓口・オンライン申請)はやや高めですが、正式な手続きに必要な場合はこれらを選ぶ必要があります。 一方、登記情報提供サービスのPDFは証明力がない分、最も安価です。

郵送での取得を希望する場合は、別途切手代が必要になる点も考慮しておきましょう。

土地公図の見方と読み取り方

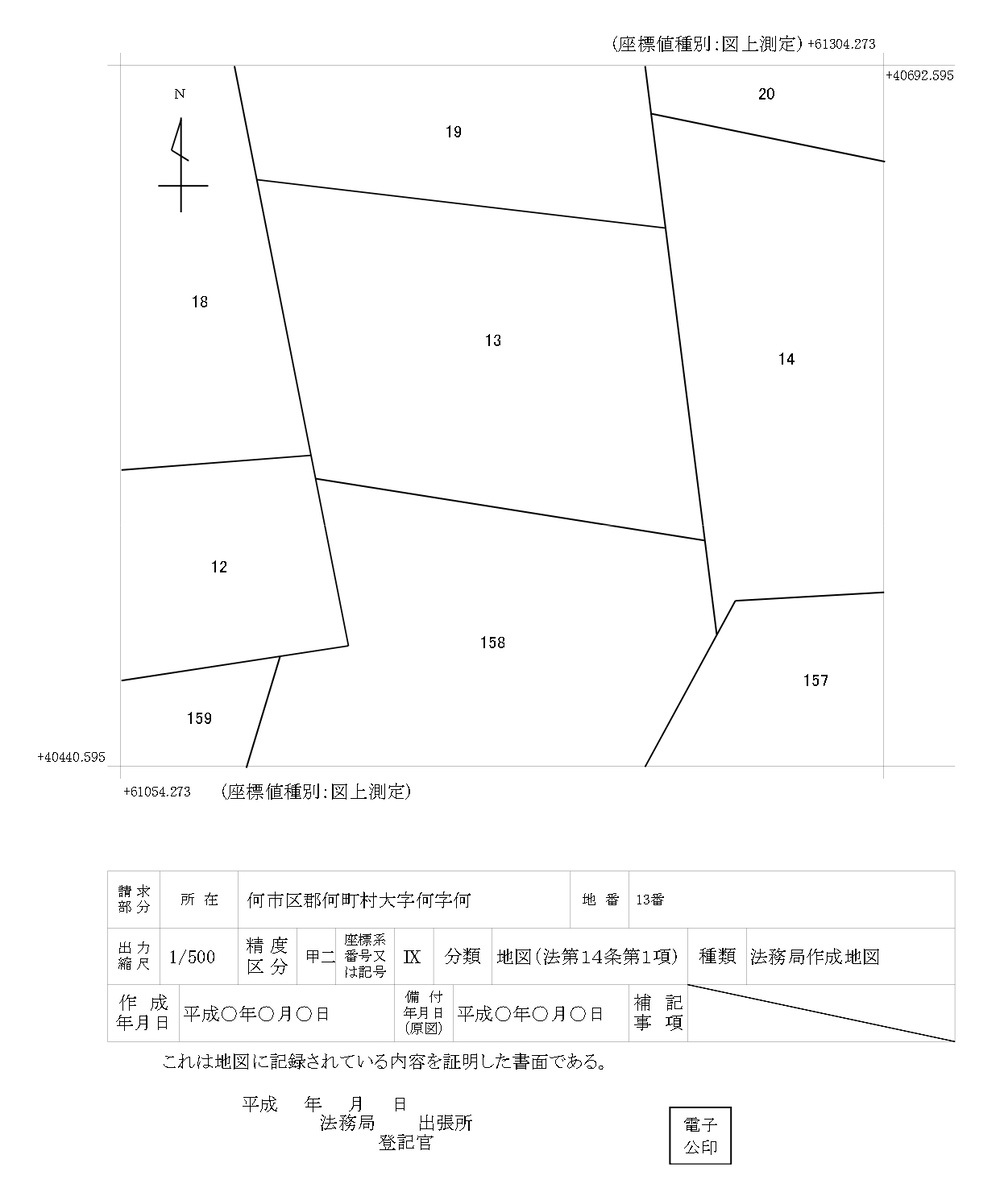

土地公図は「図面部分」と「表題部」の2つで構成されています。

図面部分では土地の形状や方位、隣接地との関係が図示されており、目視で土地の配置や境界を確認可能です。 一方、表題部には地番や所在地、図面の作成年月日などの詳細な情報が記載されており、図面の正確性や信頼性を判断する材料となります。

図面部分の見方(地番・記号・マーク)

図面部分には、土地の形状や地番、道路、水路、境界などが視覚的に表現されています。 地番は通常、土地の中央に記載され、数字で表されます。 国有地などには地番がなく(無地番地)、白抜きで描かれているのが特徴です。

出典:法務省 「土地・建物の地図・図面など」

また、赤道(あかみち)や青道(あおみち)と呼ばれる特殊な土地がある点に注意しましょう。 赤道は旧道や農道などが該当し、現在は「道」と表示されています。 青道は公図が作成されたときに河川や水路だった土地で、現在は「水」と表示されます。

表題部の記載事項の読み方

公図の表題部には、以下のような情報が整理されています。

内容は土地の基本的な情報に加え、図面の性質や作成経緯も把握できるようになっています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 所在 | 対象となる土地の所在地 (地番以外の住所) |

| 地番 | 対象となる土地の地番 |

| 出力縮尺 | 図面の縮尺 (縮尺不明の場合もあり) |

| 精度区分 | 図面の精度を 「甲1」から「乙3」で表記 (記載がない場合もあり) |

| 座標系番号または記号 | 使用されている 平面直角座標系の 記号と番号 |

| 分類 | 「地図(法第14条第1項)」 または 「地図に準ずる図面」のいずれか |

| 種類 | 図面の作成目的や由来 (例:法務局作成地図、地積図、旧土地台帳附属地図など) |

| 作成年月日 | 図面が作成された日付 |

| 備付年月日 | 法務局に備え付けられた日付 |

| 補記事項 | その他の特記事項 |

とくに重要なのが、分類欄の表示です。

「地図」は不動産登記法第14条第1項に基づいた図面で、正確性の高い図面です。 一方、「地図に準ずる図面」は、地図が備え付けられるまでの間、代替として使用されています。 本来、公図に該当するのは「地図に準ずる図面」ですが、2つを総称してどちらも公図と呼ばれるのが一般的です。

「作成年月日」項目では、公図の作成年月日が記載されています。 古い時代の作成年月日である場合には、図面としての精度が低い場合があると考えましょう。

「備付年月日(原図)」項目では、公図がいつ備え付けられたかが記載されており、不明の場合は斜線となっています。

縮尺と境界線の確認方法

土地公図では、一般的に縮尺「1/600」の図面が使用されています。 これは尺貫法で使われていた「1間=1分」を基準としており、日本の土地制度に合致した形式です。 ただし、古い図面や地図に準ずる図面では、縮尺が正確でないケースもあるため注意が必要です。

また、境界線は必ずしも直線とは限りません。 図面上で土地の一辺がどの方向に伸びているのか、どのような形状なのかを確認することで、実際の土地の形を把握しやすくなります。

ほかに、土地公図は接道要件の確認にも役立ちます。 建築基準法では、建物を建てるために「幅員4m以上の道路に2m以上接していること」が求められます。 公図を参照することで、対象地が要件を満たしているかの目安をつかむことが可能です。

土地公図と地積測量図の違い

土地の位置や境界を確認するための資料として、「土地公図」と「地積測量図」の2種類の図面があります。

ともに不動産取引や登記手続きにおいて重要な役割を果たしますが、作成目的や記載内容、法的効力、そして精度に大きな違いがあります。

そのため、両方の図面を併用することで、土地の全体像と正確な測量情報を把握しやすくなります。

それぞれの作成目的と法的効力

土地公図は、主に土地の位置関係や地番を把握することを目的とした図面です。 法務局に備え付けられており、すべての土地について公的に閲覧・取得できるよう整備されています。

一方、地積測量図は土地の正確な面積や境界線を示すことを目的とし、分筆や地積更正登記の際に土地家屋調査士が作成します。

地積測量図は法的証明力がある図面として扱われ、裁判や境界トラブルの場面でも有効な証拠資料となります。 公図は全筆に存在する一方で、地積測量図はすべての土地に存在するわけではなく、該当する手続きが行われた際に限り作成されています。

精度と信頼性の比較

公図と地積測量図では、図面の精度と信頼性に明確な違いがあります。 公図は明治時代の地租改正に伴う平板測量で作成されたケースが多く、精度が低く、実際の土地形状とずれが生じることがあります。

一方、地積測量図は近代的な測量機器を用いて作成されるため、数センチ単位での正確性が求められます。

また、地積測量図には「現況測量図」「確定測量図」といった種類があります。

詳細は以下の表をご覧ください。

| 項目 | 公図 (地図に準ずる図面) |

地積測量図 | 現況測量図 | 確定測量図 |

|---|---|---|---|---|

| 作成 時期 |

明治時代の 地租改正時が多い |

分筆・地積更正・ 表題登記時 |

必要に応じて随時 | 必要に応じて随時 |

| 作成者 | 当時の土地所有者 (素人) |

土地家屋調査士 | 測量会社など | 測量会社など |

| 法的 効力 |

あり (ただし精度は低い) |

あり (公的な証明力を持つ) |

なし | あり |

| 記載 内容 |

土地の形状、地番、道路、水路など | 地積(面積)、境界標の位置、境界線長さ など |

土地の現況 (建物配置、地物、高低差など) |

正確な境界、 面積 |

| 用途 | 土地の位置関係や 大まかな形状確認 |

土地取引、境界紛争の解決 | 造成計画、建築設計の初期段階 | 土地取引、境界紛争の解決 |

| 備考 | すべての土地に存在 | 分筆などを行った 土地のみ存在 |

個別に作成する図面 | 個別に作成する図面 |

右にスクロールできます→

使い分けのポイント

土地公図と地積測量図は、それぞれ適した用途で使い分けることが求められます。 公図は土地の大まかな位置関係や隣接地との境界を確認する際に役立ち、とくに不動産取引の初期段階で利用されます。

一方、正確な土地面積や筆界を確認したい場合は、地積測量図が欠かせません。

不動産売買では、どちらの図面も確認することで、誤解やトラブルのリスクを最小限に抑えられます。 もし対象地に地積測量図が存在しない場合は、土地家屋調査士に依頼して確定測量を行い、新たに図面を作成してもらうことをおすすめします。 これにより、境界や面積を明確にして、安全かつ確実な取引を実現可能です。

土地公図と現況のずれへの対処法

土地公図に記載された情報と、実際の土地の形状や境界位置が一致しないケースは少なくありません。 これは、図面の作成時期や測量技術の精度、管理体制の違いなどが関係しています。

ずれを放置したまま不動産取引を進めると、後々トラブルになる可能性があるため、早期に確認し、必要な対応を取ることが重要です。 土地の現況と公図の差異を正しく理解し、未然にリスクを回避するための知識を持っておきましょう。

ずれが生じる主な原因

土地公図と現況にずれが生じる大きな理由は、図面が作成された当時の測量技術にあります。

明治時代の地租改正期においては、正確な測量機器が存在せず、目視や簡易な道具で測量を行っていました。 さらに、当時の地主のなかには、課税対象となる土地の面積を小さく見せるため、意図的に縮小して申告した例もあります。 こうした背景から、土地の実際の広さや形状が過少に記録されていることも少なくありません。

加えて、「縄伸び」「縄縮み」といった物理的誤差も無視できません。 これは、当時の測量で使われていた縄の素材が湿度や温度によって伸縮したことに由来します。 また、平地と傾斜地では測量誤差が生じやすく、手書きの転写ミスなどもずれの一因です。

ずれを確認する方法

現況と公図にずれがあるかを確認するには、まず現地で実測を行い、公図と比較して一致しているかを検証します。 具体的には、敷地の形状・面積・境界線をメジャーや測量器具で測り、公図上の配置と照らし合わせましょう。

また、陸軍やアメリカ軍が撮影した戦前・戦後の空中写真を活用することで、過去の地形や構造物の位置を確認できます。 これらの資料は、国土地理院や自治体のアーカイブなどで閲覧可能です。

精度の高い確認を行うためには、土地家屋調査士などの専門家に依頼しましょう。 プロによる現地測量や資料調査により、境界確定や地積更正のための基礎資料が整えられます。

トラブル回避のための注意点

土地売買や相続を行う際には、公図だけでなく「現況測量図」や「確定測量図」も併せて確認することが大切です。 これらの図面には、実際の土地の状況や境界線がより正確に反映されています。

また、境界確認は隣接する土地の所有者と立会いのうえで行う必要があります。 双方の合意が取れたうえで境界を明示することで、将来的なトラブルを防ぐことができます。

万が一、公図と実測の間に明らかな差異が見つかった場合は、「地積更正登記」を行い、登記内容を実際の現況に合わせて修正することをおすすめします。 専門家のアドバイスを受けながら、適切な手続きを進めましょう。

売却準備の第一歩は、資料収集と査定相談から

土地をスムーズに売却するためには、正確な情報に基づいた準備が欠かせません。 本記事では、土地公図の定義や種類、取得方法、読み取り方から、地積測量図との違い、そして公図と現況のずれへの対応策まで、土地に関する基本的かつ実用的な知識を解説してきました。

しかし、実際にどこから手を付けるべきか迷う方も多いのではないでしょうか。

そのような場合、まずは、下記の無料一括査定で土地の価格を把握することから始めてみましょう。

あなたの不動産、今いくらで売れる?

無料売却査定

種別を選択してください

STEP1物件種別

種別を選択してください

エリアを選択してください

STEP2査定物件住所

エリアを選択してください

大変申し訳ございません。

対応エリア外のため査定できません。

専属専任または専任媒介契約で

Amazonギフト55,555円分プレゼント!

専属専任または専任媒介契約で

Amazonギフト55,555円分!

※クラモア対応エリア外の場合、NTTデータグループ運営の「HOME4U(ホームフォーユー)」で、一括査定サービスがご利用できます。

※売却応援キャンペーンの詳細はこちら

宅地建物取引士・FP2級

岡﨑 渉

大手不動産仲介会社にて売買仲介の営業に従事。 宅地建物取引士・FP2級の資格を保有し、現在はフリーランスのWebライターとして活動中。 不動産営業時代は、実需・投資用の幅広い物件を扱っていた経験から、主に不動産・投資系の記事を扱う。

⇒岡﨑 渉さんの記事一覧はこちら

あわせて読みたい

この記事をシェアする

不動産を買いたい

特集から記事を探す

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方