- 倉庫の建築費は上昇傾向にある

- 現実的な倉庫の建築費相場は、坪140~160万円程度となる

- 倉庫の建築費を抑えるには、適切な設計や発注を行うことが望ましい

資産3億円以上の経営者様へ

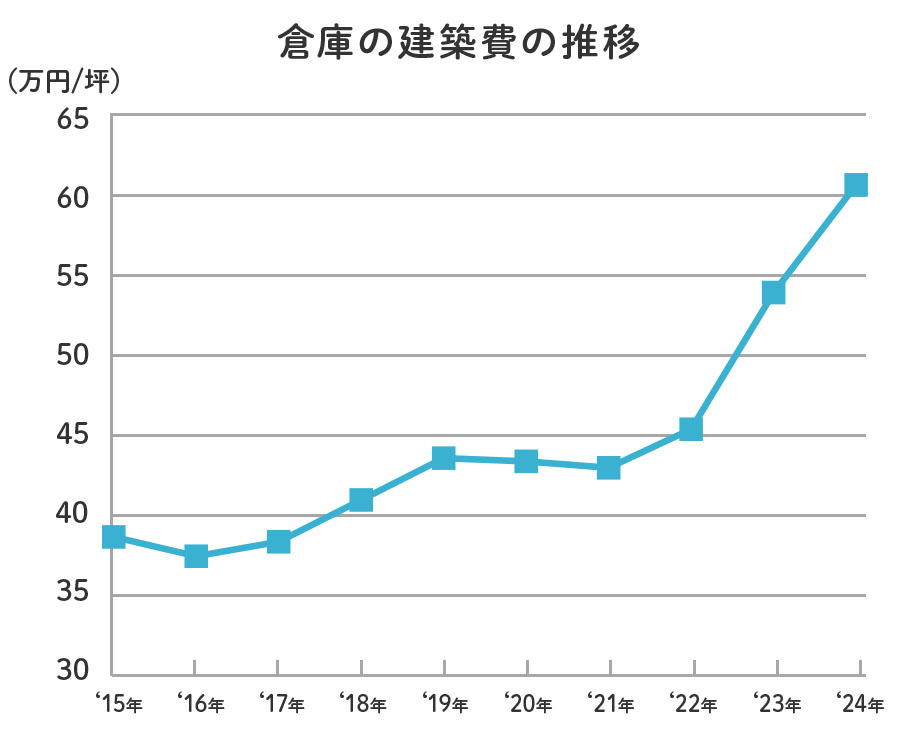

倉庫の建築費の動向

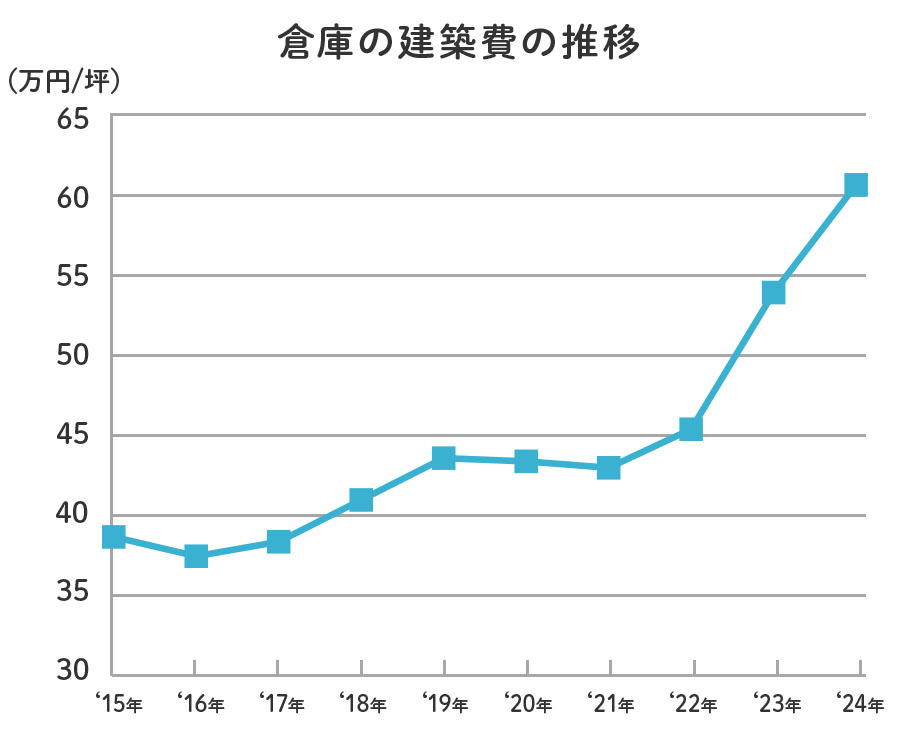

倉庫の建築費は、年々上昇傾向にあります。

総務省の統計によると、過去10年間における倉庫の建築費単価の推移は、下図の通りです。

出典:政府統計の窓口 「【建築物】構造別 用途別」の情報を基に、クラモア編集部が作成

※グラフの坪単価は、各年における全ての構造を含む「倉庫の工事費予定額」を「床面積の合計」で割り、坪単価に換算して表示。

2024年時点で、すべての構造を含む倉庫の建築費単価は、坪60.7万円です。

建築費に関しては、倉庫に限らずあらゆる用途の建築物で上昇傾向が見られます。

建築費が上昇している背景には、人手不足による人件費の高騰や、円安による資材価格の上昇、残業規制による工期の長期化など、複数の要因があります。

さらに、2025年4月からは、全ての新築建物に省エネ基準への適合が義務化され、断熱性能などの仕様を向上させる必要があることから、建築費のさらなる上昇要因となっています。

人手不足はすでに長く生じている問題であり、解消の見通しは立っていません。 加えて、残業規制や省エネ基準の義務化といった新たな要因も加わったことで、倉庫の建築費が今後大きく下がる可能性は低く、当面は上昇傾向が続くと見られます。

倉庫の建築費の相場

政府統計のデータは、さまざまな仕様や構造の倉庫を平均化したものであり、実際の建築費相場とは乖離がある印象です。

特に、いわゆる大型物流倉庫の場合、構造は主に鉄骨造で、2025年時点の現実的な建築費相場は坪140~160万円程度と見られます。

もちろん、建物の規模や仕様によって金額は変動しますが、実際は政府統計で示される平均値よりも高額になるケースが多いといえます。

倉庫を建てるのに必要な諸費用

この章では、倉庫建設において建築費以外に必要となる諸費用について解説します。

設計料

設計料とは、設計者に対して支払う報酬のことです。

この設計料は、「分離発注」か「設計施工」かによって大きく異なります。

- 設計会社と施工会社が異なる「分離発注」の場合、設計料の相場は建築費の5~8%程度です。

- 設計と施工を同一会社に依頼する「設計施工」の場合、設計料の相場は建築費の1~3%程度となります。

発注方法によって費用が大きく変わるため、コスト面と設計の自由度のバランスを考慮した判断が必要です。

現況測量費

現況測量費とは、設計に必要な敷地の情報を把握するために行う測量にかかる費用です。

具体的には、敷地の真北の方向や高低差、地形の起伏などを測量します。

物流倉庫は広大な敷地に建てるケースが多いため、現況測量費が100万円以上かかることも珍しくありません。

ボーリング調査費用

ボーリング調査(地盤調査)とは、建物の荷重を支える「支持地盤」がどの深さにあるかを調べるための調査です。

物流倉庫のような大型建築物では、杭工事が必要となるケースが多く、その杭の長さを決めるためにも、支持地盤の深さを把握することが不可欠です。 そのため、ボーリング調査は設計段階で必要となる重要な調査のひとつです。

ボーリング調査費の相場は、1ポイントあたり50~80万円程度となります。

必要なポイントの数は建物の規模や構造によって異なり、設計者が適切な位置と本数を指示します。

予備費

物流倉庫のような大型建築物では、予備費を予算化しておくことが適切です。

用意しておくべき予備費は、「建築費の5%」程度が目安となります。

予備費は、以下のような想定外の事象が発生したときに使用される可能性があります。

- 対象地が埋蔵文化財包蔵地で、本掘調査が必要となったとき

- 地中に想定外の障害物(例:コンクリートガラなど)が見つかったとき

- 地下に汚染された土壌が存在し、処分が必要になったとき

対象地が周知の埋蔵文化財包蔵地内にある場合、試掘調査の結果次第では記録保存を目的とした本掘調査が必要となることがあります。 この「周知の埋蔵文化財包蔵地」とは、自治体がここに遺跡があるかもしれないと予想している場所のことです。

また、着工後に想定外の地中障害物や汚染土壌が見つかった場合は、それらの処分費用が別途発生することもあるため、予備費を見込んでおくことが必要です。

印紙税

施工会社と締結する請負工事契約書は、印紙を貼らなければならない課税文書です。 印紙税の金額は、工事の請負金額に応じて異なります。

印紙税の金額については、国税庁のサイトをご参照ください。

損害保険料

建物が竣工したら、火災保険や地震保険の損害保険に加入する必要があります。

損害保険料は長期一括契約で契約すると、保険料を抑えられるため、竣工時に一括で支払うことも多いです。

建物保存登記の登録免許税

建物を新築したら、保存登記(最初に行う登記のこと)と呼ばれる登記を行います。 保存登記を行うには登録免許税が発生します。

建物の保存登記の登録免許税の計算式は、以下の通りです。

建物保存登記の登録免許税

= 建物の固定資産税評価額 × 0.4%

なお、新築建物の固定資産税評価額は、一般的に請負工事金額の5~6割程度の金額となります。

建物の不動産取得税

不動産取得税とは、新たに不動産を取得したときに課税される都道府県税です。

倉庫のような住宅以外の建物に対する不動産取得税は、以下の計算式で求められます。

不動産取得税

= 建物の固定資産税評価額 × 4%

なお、倉庫などの非住宅用途には原則として税率4%が適用されます。

倉庫の建築費を抑えるコツ

この章では、倉庫の建築費を抑えるコツについて解説します。

特注仕様を避ける

倉庫の建築費を抑えるには、特注の仕様は避けることが基本となります。

標準的な部材や工法を用いた設計とし、柱と柱の間隔も最適化して鉄骨量を減らしていくことが適切なアプローチです。

柱と柱の間隔が広過ぎると、梁(柱と柱をつなぐ横架材)に使用する鉄骨量が増え、結果的に建築費が上がる原因になります。

設計施工で検討する

設計施工方式で進めると、施工者の意見を取り入れながら設計できるため、建築費を抑えやすくなります。 さらに、設計と施工を一括で依頼することで、設計料も割安になる傾向があり、全体の費用削減につながります。

VE・CEを取り入れる

VE(バリュー・エンジニアリング)とは、機能を落とさずに価格を下げる提案のことを指します。 CE(コスト・ダウン)は、不要な項目を取り止めることで費用を減らす手法です。

施工者側からVE・CEの提案を受け、可能な部分を取り入れていくことで、建築費を効果的に抑えることができます。 たとえば、デザイン性の高い外装材や内装材は金額が高くなりがちですが、目立たない部分にはシンプルな素材を使うことで価格を抑えられます。

まとめ

以上、倉庫を建てる際の費用について解説してきました。

倉庫の建築は巨額の投資を伴うため、今後の経営に大きな影響を与える重要な意思決定となります。 仕様にもよりますが、倉庫の現実的な建築費相場は坪140~160万円程度となります。

倉庫を建てるには費用の全体像を把握し、適切な設計や発注によって品質を維持しながらコストを抑えていくことが望ましいです。

倉庫の建築をご検討中の方は、下記よりお気軽にご相談ください。

資産3億円以上の経営者様へ

不動産鑑定士

竹内 英二

不動産鑑定事務所および宅地建物取引業者である(株)グロープロフィットの代表取締役。不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、住宅ローンアドバイザー、公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、中小企業診断士。

土地活用と賃貸借の分野が得意。賃貸に関しては、貸主や借主からの相談を多く受けている。

⇒竹内 英二さんの記事一覧はこちら

あわせて読みたい

この記事をシェアする

不動産を買いたい

特集から記事を探す

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方