遺言執行者とは、故人が残した遺言の内容を実現するために選任された人です。どのような場合に必要なのか、そしてその役割はどういったものなのかをわかりやすく解説します。

- 遺言執行者は、遺言の内容を執行するために必要な一切の行為をする権利義務がある

- 子の認知と推定相続人の相続廃除の場合は、必ず必要になる

- 遺言執行者を選任する方法は3つある

「介護」「老後資金」「施設・住まい」

「相続」「老後の暮らし」などの

ご相談が一つの窓口で対応可能

-

通話

無料 - 0120-952-870

受付時間:月~土 9:00~18:00(日・祝日定休)

そもそも遺言執行者とは

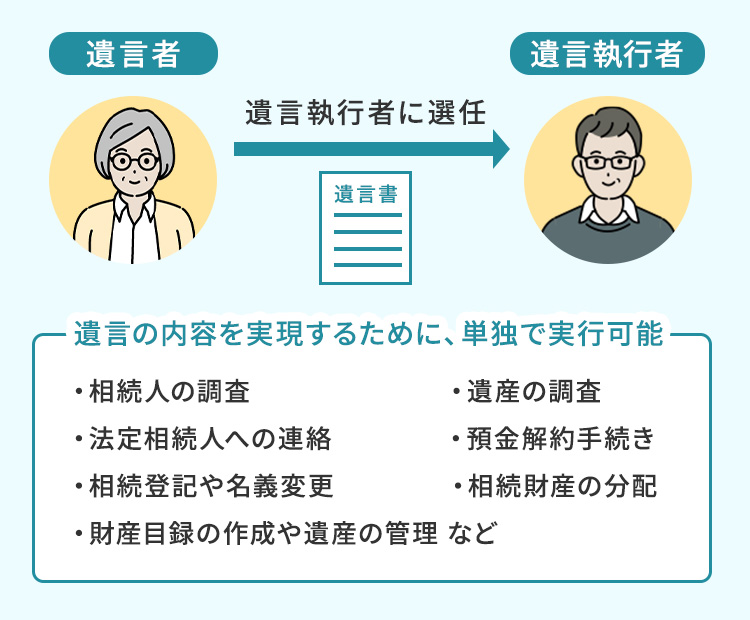

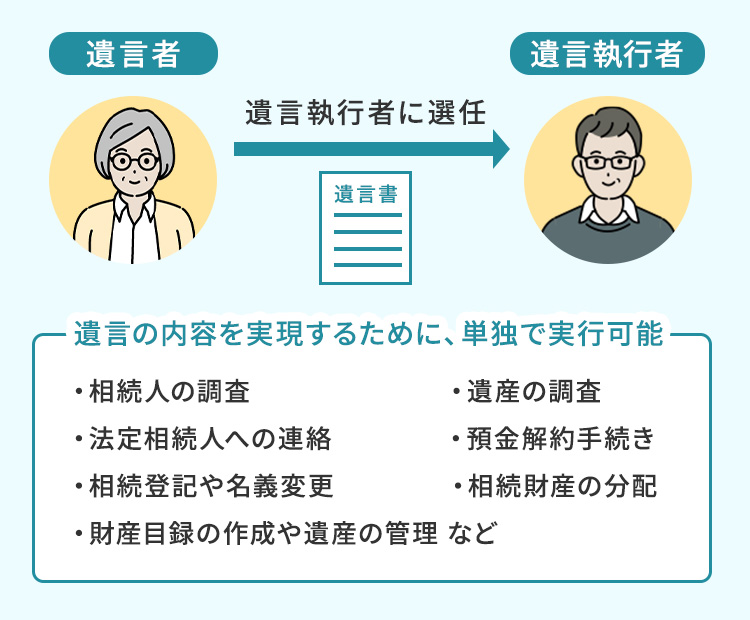

遺言執行者とは、故人が残した遺言の内容を実現するために選任される人を指します。 民法第1012条では「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と規定されており、遺言執行者はこの権限に基づき、相続人の意向と異なる場合でも遺言の内容を遂行することが求められます。

具体的な業務としては、財産目録の作成や遺産の管理、相続登記や名義変更などが挙げられ、故人の意思に沿った相続・遺贈手続きを進める重要な役割を担います。

遺言執行者が必要なケース

遺言書を作成する際、必ずしも遺言執行者を選ばなければならないということはありません。 しかし、法律上、遺言執行者の選任が必須となるケースが存在します。 また、必須ではない場合でも、選任しておくことで相続手続きがスムーズに進むことがあります。

非嫡出子を認知する場合

被相続人に婚姻関係のない相手との間に生まれた子(非嫡出子)がいる場合、遺言でその子を初めて認知することがあります。 遺言による認知が行われると、その子は正式に相続人となり、財産を受け取れるようになります。 この認知の効力を発生させるためには、遺言執行者が役所に認知届を提出する手続きが必要なため、必ず遺言執行者を選任しなければなりません。

相続廃除を行う場合

相続廃除とは、推定相続人(相続する権利を有する人)のうち、遺言者に対して虐待や暴行、侮辱など著しい非行があった人物の相続権を、遺言によって失わせる手続きです。 この相続廃除を行うには、遺言執行者が家庭裁判所で手続きを行わなければならないため、遺言執行者の選任が必要です。

必ずしも必要ではないが、選任をおすすめするケース

上記以外のケースでは、遺言執行者の選任は法律上必須ではなく、相続人だけで相続手続きを進めることも可能です。 しかし、相続人間で意見がまとまらず手続きが滞ったり、非協力的な相続人がいたりする場合、または相続人が忙しく相続手続きに時間を割けない場合には、遺言執行者を選任しておくことでスムーズに進められる可能性が高まります。

遺言執行者の役割と行うことができる手続き

遺言執行者は、故人の遺言内容を確実に実現するため、幅広い相続手続きを担います。 民法により、相続財産の管理や名義変更、遺贈の実行などを単独で行う権限が与えられており、相続人や受遺者の意思に関わらず遺言を実行できる点が特徴です。

就任通知書の作成と送付

遺言執行者に選任された人は、まずその役割を引き受けるかどうかを決定します。 承諾した場合は、就任通知書を作成し、相続人および受遺者全員に送付します。 その際、遺言書のコピーなどを添付して、遺言の内容を知らせる必要があります。

相続財産と相続人の調査、財産目録の作成

次に、被相続人が所有していた財産をすべて調査し、財産目録を作成します。 また、戸籍謄本など必要な書類を集めて相続人を調査し、相続人および遺贈者全員にその財産目録を知らせます。 これにより、財産の全体像を明確にし、手続きの透明性を確保します。

遺言内容の実行

財産目録が確定した後、遺言に記載された内容に従い、相続人および遺贈者に財産を引き渡します。

遺言執行者が単独で行える手続きには、以下のようなものがあります。

- 貸金庫の開錠や解約

- 銀行口座の名義変更や解約

- 不動産の登記申請

- 株式や自動車などの名義変更

- 保険金受取人の変更

- 寄付や遺贈 など

遺言執行者の3つの選任方法

遺言執行者の選任方法は、3つあります。

それぞれの特徴や注意点を確認しておきましょう。

①遺言者が遺言書で直接指定する方法

最も一般的なのが、遺言者が遺言書の中で遺言執行者を直接指定する方法です。 遺言内容を確実に実現してくれる信頼できる人を選び、事前に依頼して承諾を得ておくと安心です。

選任する際は、相続に関する利害関係がない人を選ぶのが望ましく、弁護士や司法書士といった法律の専門家や、信託銀行などを指定するケースも多く見られます。

②遺言執行者を指定する人を決め、遺言書に記載する方法

遺言書の中で、遺言執行者そのものではなく、「遺言執行者を指定する人」を決める方法もあります。 この場合、指定された人ができるだけ速やかに遺言執行者を選び、手続きを進めることが望まれます。

③家庭裁判所に申立てし選任してもらう方法

遺言書に遺言執行者の指定がない場合や、遺言執行者に指定された人が辞退または亡くなっている場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、遺言執行者を選任してもらいます。 申立ては遺言者の最終住所地を管轄する家庭裁判所で行い、候補者を事前に記載しておくと手続きがスムーズです。

遺言執行者になれない人と解任の手続き

民法上、未成年者と破産者は遺言執行者に選任することができません。 また、被後見人や被保佐人も認知症などで法律行為ができないとみなされているので、現実的には任せることは不可能です。

遺言執行者が職務を怠った場合や義務を果たさない場合には、家庭裁判所に解任の申立てを行うことが可能です。 家庭裁判所が審理を行い解任が認められた場合は、新たな遺言執行者を選任するための手続きを進めることになります。

遺言執行者の報酬

遺言執行者に依頼した際の報酬は、依頼先や遺産総額によって大きく異なります。 特に司法書士や弁護士、金融機関といった専門家に依頼する場合、報酬の目安は遺産総額の1~3%程度とされています。

一方で、相続人や親族など一般の人を遺言執行人に指定する場合は、金額を自由に決められるため、事前に話し合い、遺言書や覚書などで合意内容を明確にしておくことが望ましいです。 なお、報酬は相続人が引き継ぐ遺産の中から支払われるのが一般的で、遺言執行のために発生した実費(登記費用や交通費など)も相続人に請求することができます。

まとめ

遺言執行者は、故人の遺言に込められた思いを確実に実現するために欠かせない存在です。 遺言書を作成するだけでなく、あらかじめ執行者を選任しておくことで、相続人同士の手続き負担やトラブルを大幅に減らすことができます。

また、相続財産が多い場合や手続きが煩雑な場合には、弁護士や司法書士、信託銀行などの専門家に依頼することで、よりスムーズかつ確実に進められるでしょう。

将来に備え、誰にどのように託すのかを早めに検討しておくことが、残された家族の安心と円滑な相続につながります。 相続についてお悩みがある方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

「介護」「老後資金」「施設・住まい」

「相続」「老後の暮らし」などの

ご相談が一つの窓口で対応可能

-

通話

無料 - 0120-952-870

受付時間:月~土 9:00~18:00(日・祝日定休)

スターツS-LIFE相談室

シニアの皆さまの暮らしをより豊かなものにしていただくための総合窓口です。日々の暮らしに潤いをもたらすサービスなど輝くシニアライフをお手伝いいたします。

⇒スターツS-LIFE相談室の記事はこちら

あわせて読みたい

この記事をシェアする

不動産を買いたい

特集から記事を探す

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方