福祉用具とは、高齢者や障がいのある方が日常生活を自立して送れるよう支援するための道具や機器のことです。 介護する方にとっても、負担を軽減できる大切な役割を担っています。 この記事では、代表的な福祉用具の種類や、介護保険を利用して安価に利用できる福祉用具、さらに介護保険を活用したバリアフリー住宅へのリフォームについても解説します。

- 福祉用具は安全に生活できるよう体の動きを助け、介護者の負担を軽減する器具

- 介護保険を利用してレンタル・購入できる福祉用具は、定められている

- 介護保険を利用した住宅リフォームは、限度額20万円まで補助を受けられる

「介護」「老後資金」「施設・住まい」

「相続」「老後の暮らし」などの

ご相談が一つの窓口で対応可能

-

通話

無料 - 0120-952-870

受付時間:月~土 9:00~18:00(日・祝日定休)

福祉用具の目的と代表的な種類

福祉用具とは、介護が必要な方ができる限り自立して生活できるようにサポートする道具や機器のことです。 また、介護を行う家族や介護者の負担を軽減する役割も担っています。

一般的に「福祉用具」と聞いて思い浮かぶのは、つえ・車いす・介護ベッドなどでしょう。 しかし実際には、目的に応じて幅広い種類があり、利用することで安全性や快適さが大きく向上します。

代表的な福祉用具の種類は、以下の通りです。

- 移動を助けるもの

車いす、歩行器、つえ、電動カートなど - 入浴や排せつを助けるもの

シャワーチェア、簡易浴槽、入浴用リフト、ポータブルトイレなど - 介護をしやすくするもの

特殊寝台(電動ベッド)、マットレス、スライディングボードなど - 生活動作を補助するもの

食事用自助具、着脱しやすい衣類、手すり、段差解消スロープなど

介護保険を利用した福祉用具利用の手続き

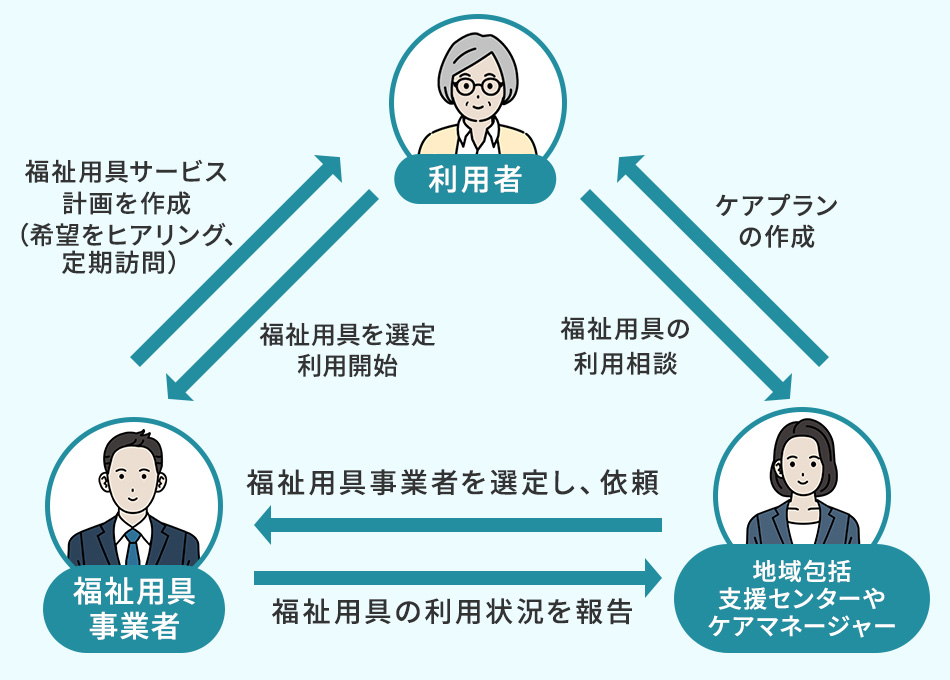

福祉用具を利用する際は、まず地域包括支援センターやケアマネージャー、福祉用具事業者に相談することが大切です。 利用者本人の身体状況に合った用具を選ぶ必要があるだけでなく、将来的な身体の状態変化に応じて用具を見直すことも重要になるからです。

介護保険を利用した福祉用具サービスの手続きは、以下の流れで進みます。

- 相談

地域包括支援センターやケアマネージャーに相談する - ケアプラン作成

ケアマネージャーがケアプランを作成し、同時に福祉用具事業者を選定 - 専門相談員の訪問

福祉用具専門相談員が利用者を訪問し、身体の状態や利用者および家族の希望をヒアリング。 福祉用具サービス計画を作成する - 用具の選定

相談のうえ、仮使用などを経て福祉用具を選定 - 利用開始

レンタルもしくは購入し、利用を開始

利用開始後も、福祉用具専門相談員が定期的にモニタリングを行います。 利用者に適しているかどうか確認するとともに、必要に応じて用具の変更やメンテナンスも行います。

介護保険を利用した福祉用具のレンタルと購入

福祉用具はそのほとんどが購入可能ですが、介護保険を利用する場合はレンタル対象・購入対象があらかじめ定められているため注意が必要です。 さらに、介護保険を利用する際は、都道府県や市区町村から認可を受けた福祉用具事業所でのレンタル・購入に限られるため、事業所選びも大切です。

介護保険でレンタルできる福祉用具の種類

介護保険を利用してレンタルできる福祉用具は、厚生労働省が定めた下記13種類の福祉用具に限られています。それぞれ対象となる介護度が決められており、利用者の状態に応じて選択します。

| 福祉用具の種類 | 対象となる介護度 | 備考 |

|---|---|---|

| 車いす | 要介護2~5 | 自走式標準型車いす・普通型電動車いす・介助式標準型車いす |

| 車いす付属品 | 要介護2~5 | クッション・電動補助装置など |

| 歩行器 | 要支援1~要介護5 | 歩行機能を補い、移動時に体重を支える構造のもの |

| 歩行補助つえ | 要支援1~要介護5 | ステッキ型・T字型・多脚型・松葉づえ・サイドウォーカーなど |

| 手すり | 要支援1~要介護5 | 取り付けに際し工事を伴わないものに限る |

| スロープ | 要支援1~要介護5 | 取り付けに際し工事を伴わないものに限る |

| 介護ベッド | 要介護2~5 | サイドレールが取付可能で傾斜角度や高さが調整できるもの |

| 介護ベッド付属品 | 要介護2~5 | マットレスやサイドレールなど |

| 体位変換器 | 要介護2~5 | 空気パッドなど体の下に入れて退位を容易に変換できるもの |

| 床ずれ防止用具 | 要介護2~5 | 空気パッドなど体の下に入れて退位を容易に変換できるもの |

| 認知症老人徘徊 感知機器 |

要介護2~5 | 認知症老人が屋外へ出ようとした際にセンサーで通知するもの |

| 自動排せつ 処理装置 |

要介護4~5 要支援1~要介護5 |

排便機能を有するもの それ以外のもの |

| 移動用リフト | 要介護2~5 | つり具の部分は購入対象 |

右にスクロールできます→

介護保険を使う場合、月額レンタル料の自己負担は1~3割(所得により異なる)です。 なお、これらの福祉用具を購入する場合、介護保険は利用できませんので注意しましょう。

介護保険で購入できる「特定福祉用具」

介護保険では、排泄や入浴の際に利用するなどのレンタルに不向きな用具を「特定福祉用具」として購入することができます。 所得に応じて1~3割の自己負担で利用でき、対象は以下の6種類です。

- 腰掛便座

和式便器に設置して腰掛けられるようにする便座やポータブルトイレなど - 自動排泄処理装置の交換可能部品

チューブ、集尿バッグ・便袋など消耗部品 - 入浴補助用具

浴槽用手すり、入浴用椅子、浴槽用リフトなど - 簡易浴槽

折り畳み式や空気式で、移動や設置が容易な浴槽 - 移動用リフトのつり具部分

リフトの身体に接する部分(つり具部分)のみ - 排泄予測支援機器

膀胱内の状態を感知し、排尿のタイミングを通知する機器

これらの「特定福祉用具」を購入する際、介護保険を利用することができますが、給付対象者は要支援1~要介護5の方で、給付額は毎年4月1日~3月31日の1年間で税込10万円までと上限が設定されています。 それを超えた分は自己負担となります。

介護保険での購入には、次の2つの方法があります。

- 償還払い方式

購入時に全額を支払い、その後市区町村へ申請して介護保険分の払い戻しを受ける - 受領委任払い方式

自己負担分のみを販売事業者に支払い、介護保険分は自治体から事業者へ直接支給される

手続きや対象となる製品は地域ごとに異なる場合があるため、購入を検討する際は、福祉用具事業所・ケアマネージャー・市区町村窓口に事前に相談することが大切です。

介護保険でレンタルか購入を選択できる福祉用具

福祉用具の適切な利用と安全確保、そして介護者の負担軽減の観点から、利用者自身の判断でレンタルまたは購入を選択できる福祉用具も定められています。

| 福祉用具の種類 | 対象となる介護度 | 備考 |

|---|---|---|

| 固定用スロープ | 要支援1~要介護5 | 数センチ程度の段差を解消する三角板で、頻繁な持ち運びが不要なもの |

| 歩行器 | 要支援1~要介護5 | フレーム下端に先ゴムが付き、左右のフレームを交互に動かせるもの、または固定されたもの(車輪やキャスタなし) |

| 単点つえ | 要支援1~要介護5 | 松葉づえを除く |

| 多点つえ | 要支援1~要介護5 | 松葉づえを除く |

右にスクロールできます→

福祉用具レンタルと購入のメリットとデメリット

福祉用具のレンタルと購入には、それぞれメリット・デメリットがあります。

下記の表を参考にしてください。

| 方式 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| レンタル | ・購入よりも費用負担が少ない ・身体の状態変化に合わせて変更できる ・定期的にメンテナンスしてもらえる |

・中古品が多い(清掃・消毒・点検は実施済み) ・破損や汚れがひどい場合は修繕費用がかかる場合がある |

| 購入 | ・新品が使える ・自分の気に入ったものを選べる (レンタルより商品の選択肢が広がる) |

・身体の状態変化に応じて買換えが必要 ・メンテナンス費用は自己負担 ・車いすや介護ベッドなどの処分が面倒 |

右にスクロールできます→

介護保険を利用したバリアフリーへの住宅リフォーム

介護保険の認定を受けている方(要支援1~要介護5)は、住宅改修の際に介護保険を利用した工事を行うことができます。

介護保険が使える住宅リフォーム工事

介護保険で対象となる工事は、以下の6項目です。

- 手すりの取り付け

- 段差の解消

- 滑り防止や移動の円滑化のための床・通路面の材料変更

- 引き戸などへの扉の取り替え

- 洋式便器などへの便器の取り替え

- その他、上記工事に付帯して必要となる住宅改修

介護保険の住宅リフォームは原則1度、利用限度額は20万円まで

住宅リフォームに対する介護保険の給付は、要支援・要介護区分に関係なく20万円が限度です。 利用者は、自己負担1割(所得により2~3割)で工事を行うことができます。 原則として、給付は1回のみです。

ただし、利用者の要介護区分が3段階以上上昇した(区分が重くなった)時、もしくは引越した場合にのみ再度利用することができます。

住宅リフォームに介護保険を使うための申請の流れ

介護保険を利用して住宅リフォームを行う場合、手続きの流れは以下の通りです。

- 相談と施工会社選定

住宅リフォームについて、ケアマネージャーなどに相談し施工会社を選定します。(ケアマネージャーに加え、福祉用具事業者と一緒に検討することも可能です) - 申請書類の提出

市区町村に必要書類を提出します。 - 施工

住宅リフォーム工事を行います。 - 完成後の支給申請

介護保険利用分の支給申請を行い、給付を受けます。(支給方法:償還払いもしくは受領委任払い)

こちらの記事も読まれています

まとめ

福祉用具は、自宅で自立した生活を続けるために非常に便利な道具です。 ただし、用具の選択を誤ると、身体機能の低下につながることもあります。 例えば「歩行器を使えば歩けるのに車いすを使うことに慣れてしまい、下半身の機能が低下してしまう」といったケースです。

そのため、身体機能の維持や安全性を考慮して適切な用具を選ぶことが重要です。 ケアマネジャーとよく相談した上で、福祉用具の利用や住宅リフォームを積極的に進め、快適で安全な生活環境を整えましょう。

「介護」「老後資金」「施設・住まい」

「相続」「老後の暮らし」などの

ご相談が一つの窓口で対応可能

-

通話

無料 - 0120-952-870

受付時間:月~土 9:00~18:00(日・祝日定休)

スターツS-LIFE相談室

シニアの皆さまの暮らしをより豊かなものにしていただくための総合窓口です。日々の暮らしに潤いをもたらすサービスなど輝くシニアライフをお手伝いいたします。

⇒スターツS-LIFE相談室の記事はこちら

あわせて読みたい

この記事をシェアする

不動産を買いたい

特集から記事を探す

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方