例えば、親が認知症になり「成年後見制度を利用したい」と考える時、専門家に依頼すると費用がかかるため、できれば息子や娘である自分が後見人になれないかと考える方は多いでしょう。 しかし、成年後見人は家庭裁判所が選任する仕組みであり、必ずしも家族が選ばれるとは限りません。 家族を後見人候補として申立てをしても弁護士や司法書士などの専門職が任命されることもあります。 本記事では、家族や親族が成年後見人になれるケースと、そのポイントについて分かりやすく解説します。

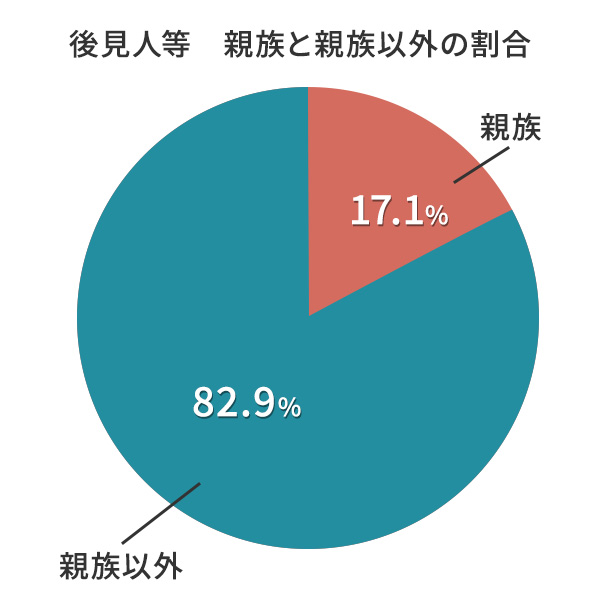

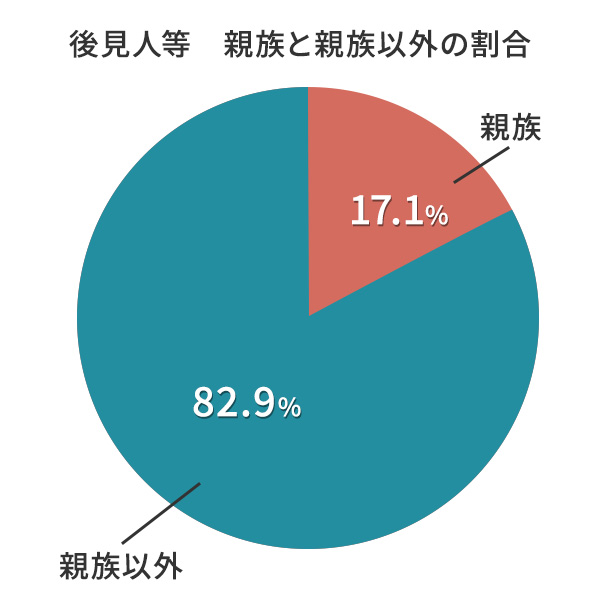

- 成年後見人は、親族17.1%・専門職82.9%と親族が選ばれるのは少数

- 候補者に家族や親族を記載して申立てをしても、必ずしも任命されるとは限らない

- 家族が選ばれても、後見監督人や後見支援制度信託が利用されることがある

「介護」「老後資金」「施設・住まい」

「相続」「老後の暮らし」などの

ご相談が一つの窓口で対応可能

-

通話

無料 - 0120-952-870

受付時間:月~土 9:00~18:00(日・祝日定休)

成年後見制度で後見人に選ばれるのはどんな人?

認知症や知的障害などで判断能力が低下した人を支援する制度を「成年後見制度」と言います。 成年後見人は、本人に代わって財産管理や身上監護(生活や医療・福祉サービスに関する手続き)を行います。

では、実際に後見人として任命されているのはどのような人なのでしょうか。 最新のデータをもとに見ていきましょう。

成年後見人の割合:親族17.1%・専門職82.9%

最高裁判所事務総局家庭局が発表した「成年後見関係事件の概況(令和6年1月~12月)」によると、成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)に選ばれた人の内訳は以下の通りです。

- 配偶者、親、子、兄弟姉妹などの親族が選任された割合は17.1%

- 弁護士、司法書士などの専門職が選任された割合は82.9%

このように、成年後見制度では親族よりも専門職が後見人に任命されるケースが大多数を占めています。

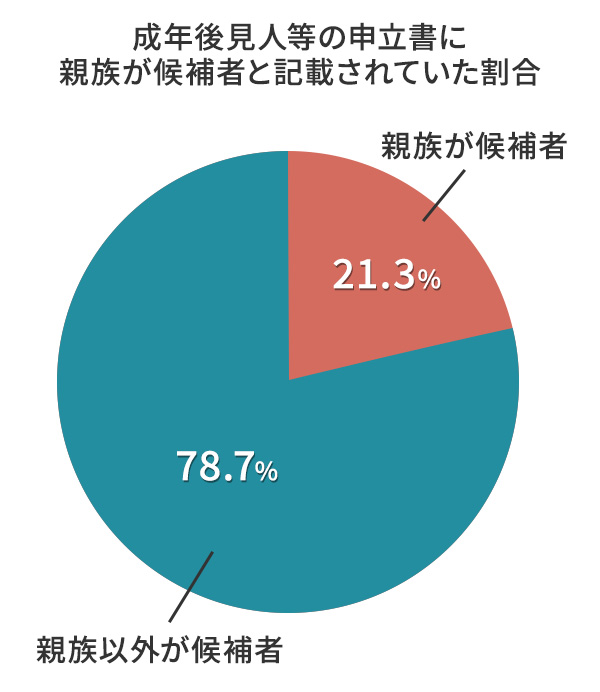

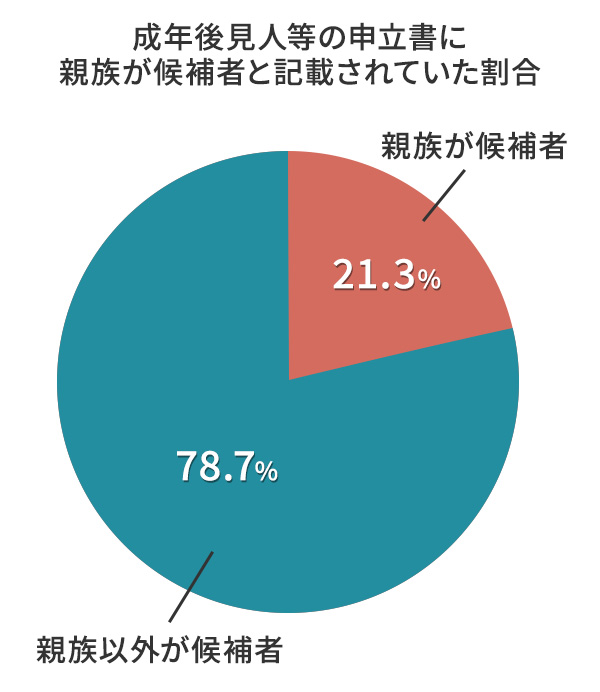

申立書で親族を候補にする割合は21.3%

成年後見人等の申立書において、親族を後見人候補者として記載した割合は21.3%でした。 一方、親族以外(専門職など)を候補者とした割合は78.7%となっています。

しかし実際に選任される割合を見ると、親族が後見人となったのは17.1%にとどまります。 つまり、申立書で親族を希望しても、家庭裁判所の判断により認められず、弁護士や司法書士といった専門職が後見人に任命されるケースがあるということが分かります。

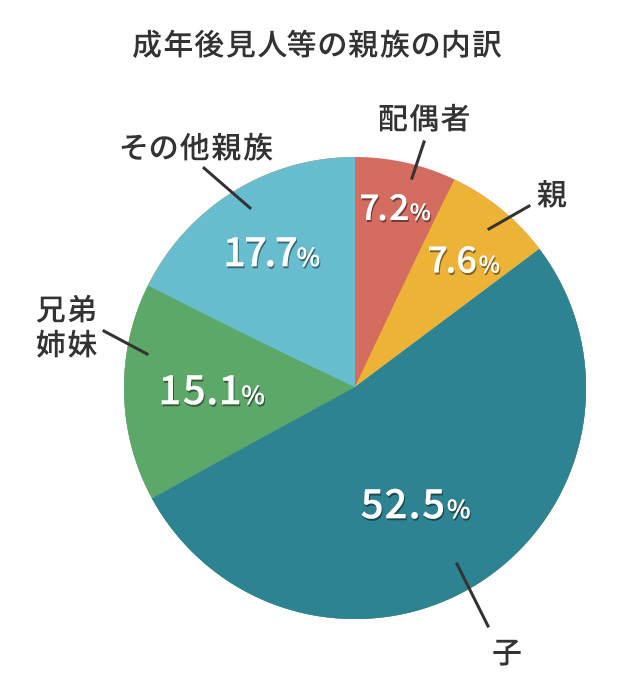

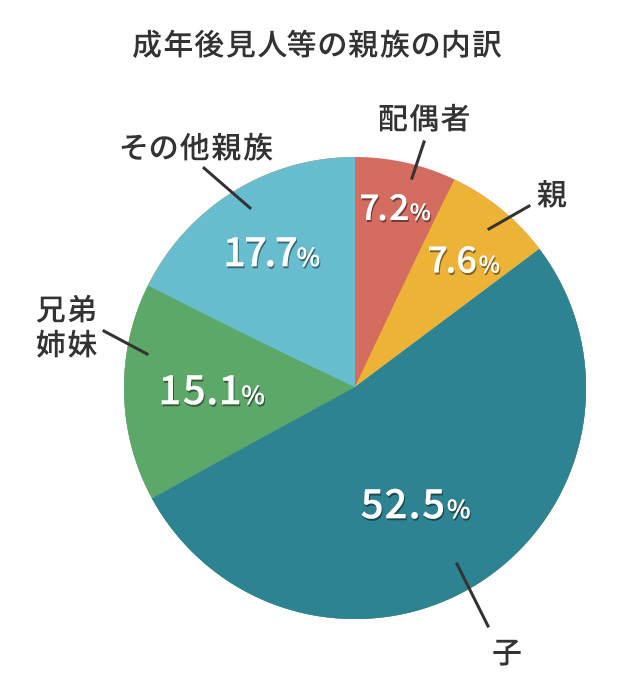

親族後見人のうち、半数以上は「子」

親族が後見人に選任された場合、どの親族が多いのかという内訳をみると、半数以上が「子」となっています。 これは、認知症になった親の後見人として、子どもが役割を担うケースが多いことを示しています。

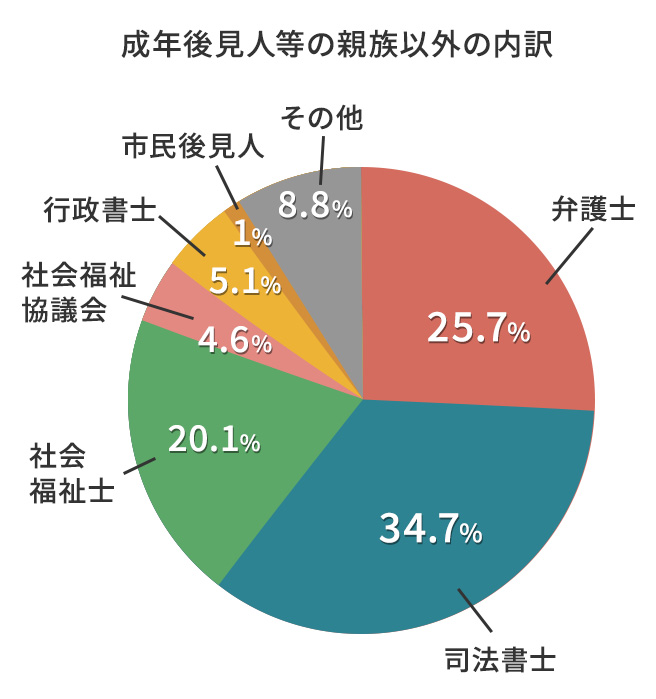

専門職の後見人の中で最も多いのは司法書士

親族以外の成年後見人等の内訳は、以下のとおりです。

「その他」には、税理士、社会保険労務士、NPO法人、社会福祉法人など、福祉や法律に関わる法人・個人が含まれます。

親族後見人の割合は年々減少傾向

成年後見制度が始まった平成12年当時は、親族が成年後見人等に選任される割合は90%以上と非常に高いものでした。 しかし、平成22年には58.6%、さらに令和6年には17.1%まで減少しており、親族後見人は年々少なくなる傾向にあります。

その背景には、いくつかの要因が考えられます。

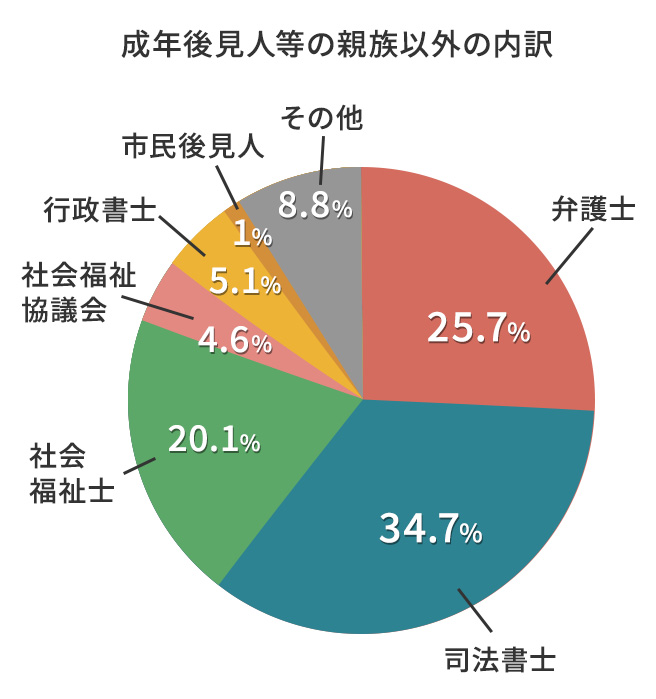

親族成年後見人による不正事案の多さ

成年後見制度が始まった当初と比較すると、親族成年後見人等による財産の使い込みなどの不正事案は減少していますが、現在でも後を絶ちません。 令和6年の統計においても、不正事案全体の約86%が親族後見人によるものとされており、このことが家庭裁判所において親族の選任を避ける大きな要因となっています。

画像出典:最高裁判所

後見人の業務が親族にとって大きな負担となる

成年後見人の主な業務である財産管理や身上監護は専門的な知識が必要で、簡単に行えるものではありません。 さらに、年に一度の家庭裁判所への報告書作成や、他の親族との関係調整なども発生するため、親族が後見人となると時間的・心理的な負担が大きくなります。 こうした負担の大きさも、専門職に後見人を依頼するケースが多い理由と考えられます。

任意後見と法定後見の後見人の選び方

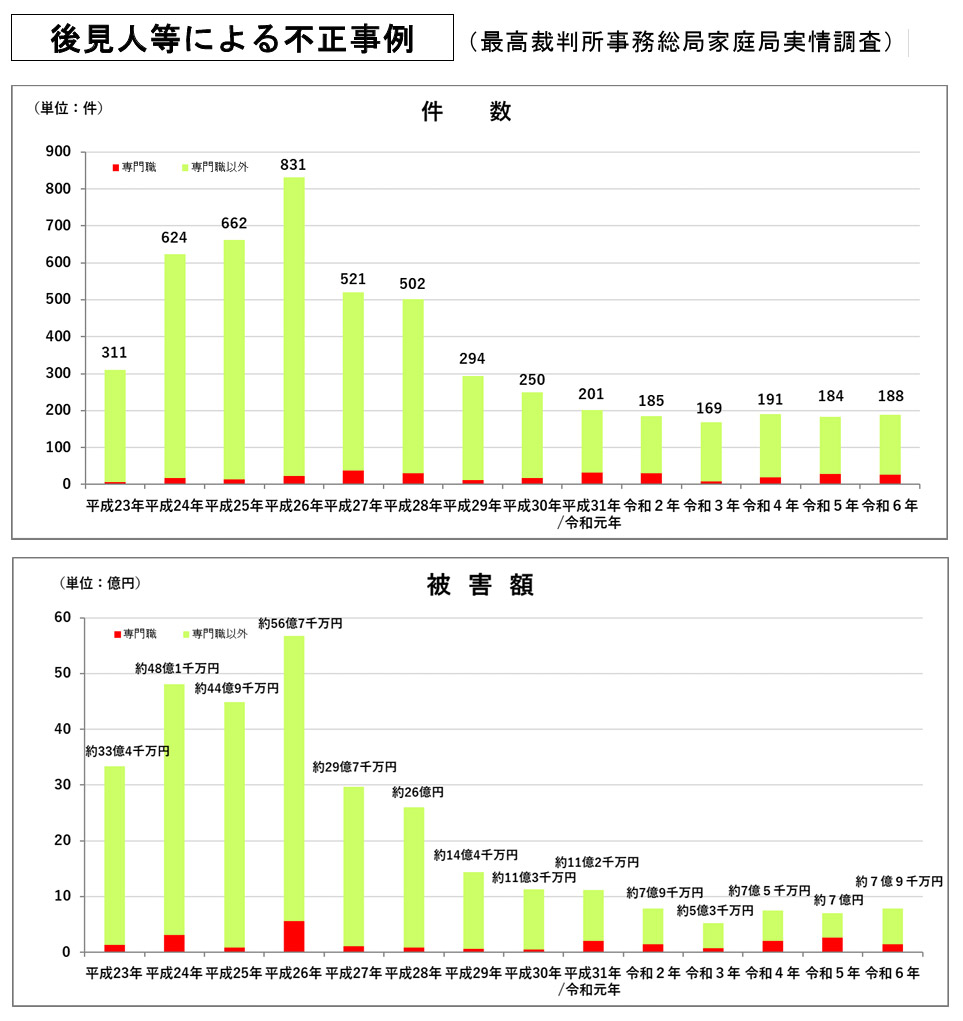

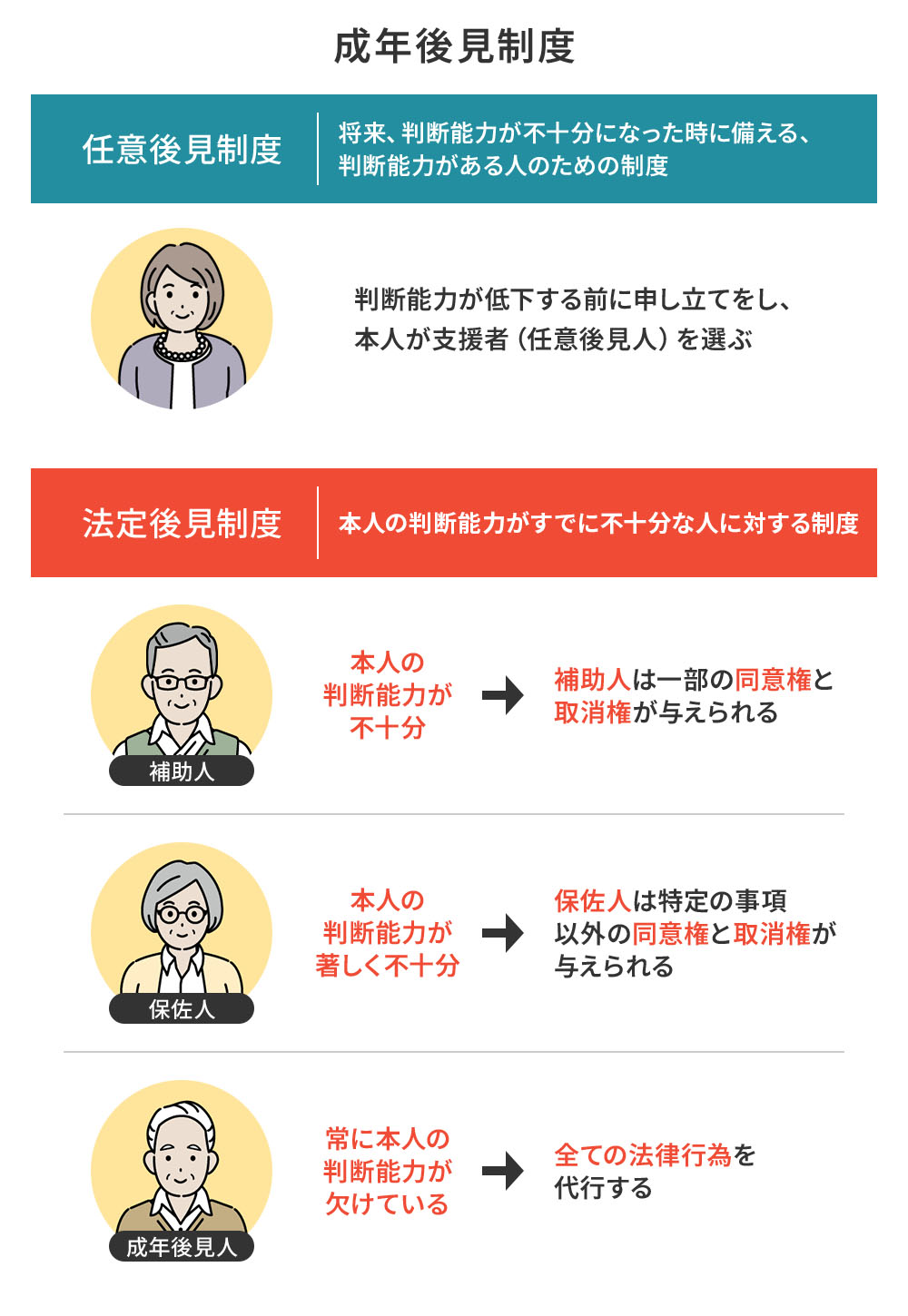

成年後見制度には、大きく分けて「任意後見制度」と「法定後見制度」の二つがあります。

任意後見制度は、判断能力が低下する前に本人が支援者(将来の後見人)を選び、契約を締結して申し立てを行う制度です。 一方、法定後見制度は、判断能力が低下した後に本人や家族などが家庭裁判所に申し立てを行い、後見人を選任してもらう制度です。

任意後見人は欠格事由に当てはまらなければ誰でもなれる

任意後見制度では、判断能力が低下する前に本人が支援者を選んで契約を締結します。 その際、後見人の欠格事由に当てはまらなければ、だれを選んでも構いません。

民法第847条に定められる欠格事由は、以下の通りです。

- 未成年者

- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人・補助人

- 破産者

- 被後見人に対して訴訟を行った者、およびその配偶者や直系血族

- 行方の知れない者

上記に該当しなければ、家族や友人に後見人を依頼しても構いませんし、もちろん行政書士や弁護士に依頼することも可能です。

法定後見人は家庭裁判所が任命する

法定後見制度では、後見人の選任は家庭裁判所が行います。 申立書に希望する候補者を記載することは可能ですが、必ずしも希望通りに選任されるわけではありません。 また、希望通りにならなかった場合でも、申立てを取り下げすることはできません。

そのため、「こんなはずではなかった」とならないために、どのような場合に家族・親族が後見人になれないのか、事前に専門家によく相談したうえで申し立てを行いましょう。

家族・親族が後見人に選ばれないケースとは?

候補者に家族や親族を記載して申立てをしても、必ずしも任命されるとは限りません。

家庭裁判所が後見人を選ぶ際、以下のようなケースでは家族や親族が選ばれにくくなります。

- 後見人候補者が高齢の場合

後見人候補者が高齢だと、被後見人より先に死亡するリスクや、後見人自身が認知症などで判断能力を失うリスクが高くなります。 そのため、高齢者は選任されにくくなります。 - 親族間に争いがある場合

親族間で争いがあったり意見が対立している場合、正確な判断で後見業務ができなくなるリスクがあるとみなされ、任命されにくくなります。 - 被後見人の財産が高額・管理が複雑な場合

被後見人の財産が多額、または財産の種類が多く管理が複雑な場合は、専門的知識を持つ専門職が後見人に選ばれる傾向があります。 高額かどうかの判断基準は家庭裁判所によって異なります。

まとめると、以下の条件であれば家族や親族が後見人に任命される可能性が高くなると言えます。

- 後見人候補者の年齢が若くて健康である

- 家族間で揉め事がない

- 被後見人の財産が単純で少額である

ただし、明確な条件や規則はなく、最終的には各家庭裁判所の判断によりますので注意が必要です。

成年後見監督人と後見制度支援信託

親族が成年後見人等に選ばれる場合、家庭裁判所の監督のもとで財産管理の不正を防ぐ仕組みが導入されることがあります。 代表的な仕組みが「成年後見監督人」の選任と「後見制度支援信託」の利用です。

成年後見監督人とは?

成年後見監督人とは、後見人の業務を監督する専門職で、弁護士や司法書士などが任命されます。

選任されるケースは、主に以下の通りです。

- 被後見人の財産が比較的多額、または管理が複雑で専門知識が必要な場合

- 成年後見人の年齢や親族関係により、業務遂行に不安がある場合

- 遺産分割などで、成年後見人と成年被後見人の利益相反が想定される場合

後見監督人が選任されると、月額1~3万円程度の費用が発生します。 また、後見人は定期的に監督人に報告する義務があります。

一方で、成年後見人の業務をチェックしてもらえるため安心できるというメリットもあります。

後見制度支援信託とは?

後見制度支援信託とは、被後見人の財産の一部を信託銀行等に預け、通常使用しない資産を安全に管理する仕組みです。

- 日常的な支払いに必要な金銭は、後見人が管理

- 通常使用しない財産は、信託銀行等に信託

- 信託銀行の払い戻しや解約には、家庭裁判所の指示書が必要

この仕組みにより、後見人による財産の不正使用を防止できます。

なお、家庭裁判所から後見制度支援信託の利用を検討するように促されても、拒否した場合は、後見監督人が選任される可能性があります。

まとめ

家庭裁判所は、本人の利益を最優先に考え、申立人の希望や親族の状況、本人の財産状況などを総合的に判断して、最適な成年後見人等を選任します。 親族が後見人として認められるのは、家族間でのトラブルがないこと、後見人候補者の健康や年齢、財産の状況が適切であることなど、一定の条件が整った場合に限られます。

家庭裁判所に申し立てを行う際は、事前に司法書士や弁護士など専門家に相談することが重要です。 もし親族を候補者としても認められない可能性がある場合は、信頼できる専門職の方を候補者として申し立てる方法も検討しておくと安心です。

老後の暮らしや相続についてお悩みがある方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

「介護」「老後資金」「施設・住まい」

「相続」「老後の暮らし」などの

ご相談が一つの窓口で対応可能

-

通話

無料 - 0120-952-870

受付時間:月~土 9:00~18:00(日・祝日定休)

スターツS-LIFE相談室

シニアの皆さまの暮らしをより豊かなものにしていただくための総合窓口です。日々の暮らしに潤いをもたらすサービスなど輝くシニアライフをお手伝いいたします。

⇒スターツS-LIFE相談室の記事はこちら

あわせて読みたい

この記事をシェアする

不動産を買いたい

特集から記事を探す

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方