実家を兄弟で相続する際、「どのように分割すればいいのか」と不安を感じている方もいるでしょう。 相続では兄弟間で意見が対立し、トラブルに発展するケースも多いため、あらかじめ揉めやすいポイントや対策を理解しておくことが重要です。この記事では、実家を兄弟で相続する際の分割方法や相続の流れ、よくあるトラブルの原因と回避策について、分かりやすく解説します。

- 実家の分割方法としては、換価分割(売却して現金で分ける方法)が現実的である

- 相続した実家の売却では、意見の不一致や不動産の評価額をめぐって兄弟間で揉めやすい

- 相続トラブルを防ぐには、生前の準備や専門家の力を借りることが効果的

あなたの不動産

今いくらで売れる?

不動産売却ならスターツグループで

- 3か月以内での売買成約率70%

- 創業55年を誇る確かな実績

- お客様の状況に合わせた多種多様な売却方法

- 多種多様な売却方法

専属専任または専任媒介契約で

Amazonギフト55,555円分プレゼント!

※クラモア対応エリア外の場合、NTTデータグループ運営の「HOME4U(ホームフォーユー)」で、一括査定サービスがご利用できます。

※売却応援キャンペーンの詳細はこちら

実家を兄弟で相続するときの4つの分割方法

実家を兄弟で相続する場合、基本的には法定相続分に従い「2分の1ずつ」に分けることになります。

ただし、遺言書の内容や相続人同士で行う遺産分割協議などによっては、異なる配分での分割となるケースもあります。

しかし、不動産は現金のようにきっちり分割できる資産ではないため、どのような分割方法があるかを理解しておくことが重要です。

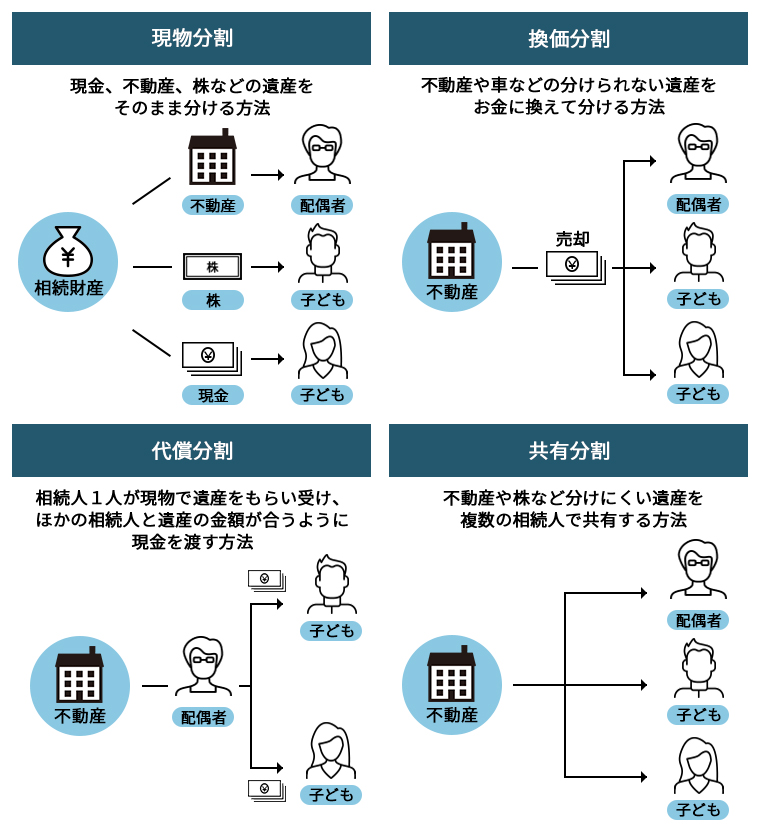

実家を相続する場合は、4つの分割方法があります。

以下では、それぞれの分割方法を詳しくみていきましょう。

現物分割(実家をそのまま相続するケース)

現物分割とは、財産をそのままの形で分割する方法です。

たとえば、「兄が実家を相続し、弟が現金を相続する」といった分け方が現物分割になります。

現物分割のメリットは、手続きがシンプルで代償金も不要となり、分かりやすい点です。

ただし、この方法は公平に分けられるだけの現物財産があることが前提になります。

相続財産の大部分が実家という場合、建物を兄弟で物理的に分割することは難しく、他の財産を組み合わせて調整するのも困難です。 そのため、実家の相続では現物分割よりも、他の分割方法を選んだ方が適しているケースもあります。

代償分割(兄弟の一人が引き取り代金を支払うケース)

代償分割とは、特定の相続人が不動産などの財産を取得し、その代わりに他の相続人に代償金を支払う方法です。 実家を兄弟で相続する場合、どちらか一方が家を引き取り、その取得者がもう一方に不足分を補う金額を支払います。

たとえば、相続財産が「実家4,000万円」と「現金1,000万円」の合計5,000万円だったとします。 兄弟で公平に相続するなら、それぞれ5,000万円÷2=2,500万円ずつが持ち分です。

このとき、兄が実家を相続すると兄は4,000万円、弟は1,000万円を受け取ることになり、弟は1,500万円分不足します。 その不足分を兄が弟へ代償金として支払うことで、公平な遺産分割が成立します。

代償分割のメリットは、実家を分けることなく相続できる点にあります。 ただし、代償金を支払う側に十分な資金力があることが前提となるため、相続人の資金力が不足している場合には難しい方法です。

換価分割(実家を売却して代金を分けるケース)

換価分割とは、相続財産を売却し、その売却金を相続人で分ける方法です。

実家を換価分割する場合は、売却金から仲介手数料や税金などの経費を差し引いた金額を、兄弟の相続割合に応じて分割します。

この方法のメリットは、現金化することで兄弟間で公平に分割できる点にあります。 また、相続税の納税資金が不足している場合でも、売却金を充てられるため有効です。 相続人が複数いて、誰も実家に住む予定がないケースでは、現実的な相続方法と言えるでしょう。

ただし、兄弟の中に「実家に住み続けたい」と考える人がいる場合、換価分割は選択できません。 また、不動産の売却には時間がかかることも多いため、相続人同士でしっかり話し合い、計画的に進めることが重要です。

共有分割(兄弟で持分を共有するケース)

共有分割とは、相続財産を相続人同士で共有する方法です。

実家を兄弟で相続する場合は、実家の名義を兄弟で相続し、それぞれの相続割合に応じて共有持分を有することになります。

共有分割のメリットは、実家を売却したり分割したりする手間がなく、公平に相続できる点です。

しかし一方で、不動産を共有すると活用に制限がかかり、将来売却しにくくなるほか、次の相続で権利関係がさらに複雑になるリスクがあります。

そのため、共有分割はトラブルに発展しやすい相続方法といえます。

基本的には避け、現物分割や代償分割、換価分割など他の方法を検討することをおすすめします。

実家を兄弟で相続して売却するときの手続きの流れ

実家を誰も使う予定がない場合は、売却金を分ける「換価分割」が現実的な相続方法です。

ただし、相続した実家を売却するには、売却手続きの前に相続に関する手続きを済ませておく必要があります。 スムーズに進めるために、大まかな流れを押さえておくようにしましょう。

相続開始から売却金の分割までの大まかな流れは、以下のとおりです。

遺言書の有無を確認する

相続における遺産の分割方法は、遺言書がある場合には遺言内容が最優先されます。 そのため、まずは遺言書がないかを確認しましょう。

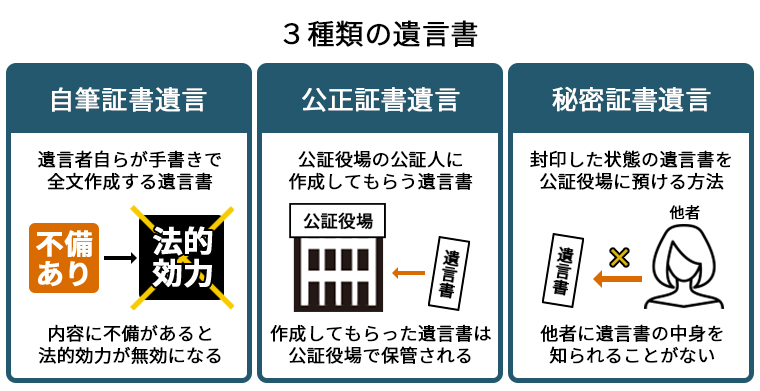

なお、遺言書には以下の3種類があります。

- 自筆証書遺言

- 公正証書遺言

- 秘密証書遺言

このうち、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、たとえ発見しても勝手に開封してはいけません。 開封には家庭裁判所での検認手続きが必要となるので、速やかに申立てを行いましょう。

一方、公正証書遺言や自筆証書遺言保管制度を利用した自筆証書遺言については、検認手続きが不要なため、発見後すぐに開封できます。

相続人を確定し戸籍謄本を集める

遺言書がない場合、相続は法定相続分に従うか、相続人全員で行う遺産分割協議で分割方法を決めることになります。 遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の合意が必要です。 そのため、あらかじめ相続人を明確にしておく必要があります。

遺産分割協議後に新たな相続人が判明すると、それまでの合意内容が無効となり、協議のやり直しが必要となるので注意しましょう。 とくに、被相続人(亡くなった人)に離婚・再婚歴があるケースや、兄弟姉妹が多い場合、思わぬ相続人が後から判明することも珍しくありません。 相続人を確定する際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどって、漏れがないように確認することが大切です。

また、遺産分割協議を行うには、相続財産の全体像を把握しておく必要があります。 不動産や預貯金、株式などを含め、相続財産を正確に調査しておきましょう。 相続人や財産の調査が難しい場合には、弁護士や司法書士など専門家に依頼することを検討すると安心です。

遺産分割協議を行う(遺言書がない場合)

遺言書がない場合、遺言書に記載のない財産がある場合、または遺言書と異なる分割方法を希望する場合は、遺産分割協議で相続方法を決めます。

ただし、遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要です。 誰か1人でも合意しない場合は協議が成立せず、話し合いを続けるか、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。

遺産分割協議で決まった内容は、遺産分割協議書として書面にまとめます。 遺産分割協議書は、その後の相続手続き(相続登記や銀行手続きなど)で必要となるため、必ず作成しておきましょう。

なお、遺産分割協議には法的な期限はありません。 話し合いが難航する場合も、決着がつくまで時間をかけることは可能です。 ただし、遺産分割協議が完了しなければ次の相続手続きに進めません。 特に相続税の申告や相続登記には期限があるため、遺産分割協議はできるだけ早めに進めておくことが大切です。

こちらの記事も読まれています

不動産の相続登記をする

相続登記とは、不動産の名義人を被相続人から相続人に変更する登記手続きです。

実家を売却できるのは名義人のみであり、たとえ相続人であっても名義変更をしていなければ売却できません。 そのため、実家の相続人が確定したら、速やかに相続登記を行いましょう。

なお、相続登記は「不動産の取得を知った日から3年以内」に行うことが法律で義務付けられています。 期限を過ぎると10万円以下の過料が課せられる可能性があるため、仮にすぐ売却しない場合でも速やかに登記手続きを行うようにしましょう。

こちらの記事も読まれています

実家の売却手続きを進める

相続登記が完了したら、実家も通常の不動産と同じように売却手続きを進められます。

大まかな売却の流れは、以下の通りです。

- 不動産会社の査定を受ける

- 不動産会社と媒介契約を締結する

- 売却活動をスタートする

- 売買契約を締結する

- 決済と引き渡し

一般的に、不動産売却には3ヶ月~半年ほどかかります。 築年数の古い実家や田舎の実家の場合は、さらに時間がかかるケースもあるため注意が必要です。

とくに、売却金で相続税の納税を行う場合は、相続開始から10ヶ月以内の売却が必要となることがあります。 売却を検討する場合は、早めに行動し、期限内の売却を目指しましょう。

また、相続した不動産の売却方法として「不動産会社による買取」を視野に入れるのも1つの方法です。

不動産会社が直接不動産を買い取るため、短期間で現金化でき、遺産分割や相続税への対応がスムーズになる可能性があります。 ただし、仲介による売却より価格が下がる傾向があるため、買取にするかどうかは慎重に検討しましょう。

売買代金を相続人で分配する

実家を売却したら、売却金から仲介手数料や登記費用などの経費を差し引いた額を、兄弟の相続割合に応じて分配します。 相続人が兄弟のみの場合は、基本的に2分の1ずつの分配となります。

ただし、遺産分割協議で合意が得られれば、割合を変えて分配することも可能です。

相続税や譲渡所得税を納める

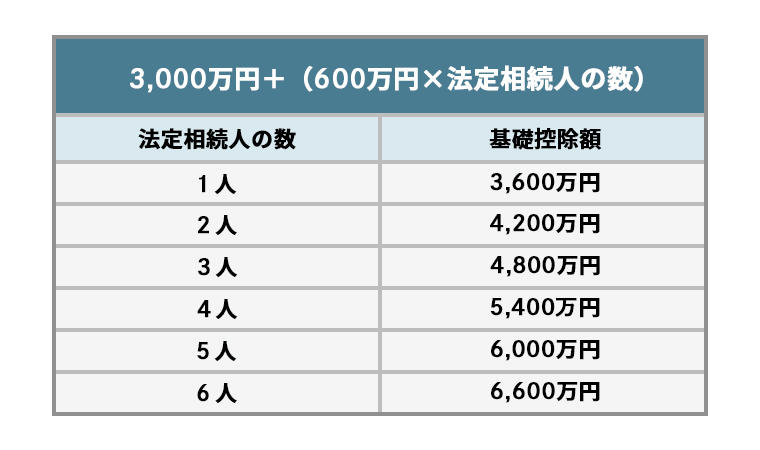

相続財産の総額が相続税の基礎控除を超える場合、相続税が課税されます。

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」です。 たとえば、相続人が兄弟2人の場合、基礎控除額は4,200万円となり、4,200万円を超えた部分に相続税が課せられます。

相続税が発生する場合、納税期限は「相続開始を知った日から10ヶ月以内」です。

期限を過ぎると無申告加算税などのペナルティが課せられる恐れがあるため、期限内に申告・納税できるように売却手続きを速やかに行いましょう。

また、実家を売却して利益が出た場合には、譲渡所得税が課税されます。 譲渡所得税の申告期限は、売却した年の翌年2月16日から3月15日です。 相続税や譲渡所得税は計算が複雑になるケースもあるため、不安な場合は税理士など専門家に相談するとよいでしょう。

実家を兄弟で相続するときに揉めやすいポイント

実家は現金のように分割しやすい資産ではないため、兄弟間でトラブルに発展するケースも少なくありません。 相続をスムーズに進めるには、揉めやすいポイントを事前に把握しておくことが大切です。

代表的な揉めやすいポイントは、以下の3つです。

分割方法をめぐる兄弟間の意見の不一致

実家を含めた相続財産を「誰がどのように相続するか」は、最も揉めやすいポイントのひとつです。

「実家を売却して現金化するか、そのまま残すか」「誰が住み続けるのか、賃貸に出すのか」といった選択肢をめぐり、兄弟の意見が食い違うケースは少なくありません。 兄弟それぞれに実家への思い入れやライフスタイルが異なるため、希望が一致しにくいのが現実です。

さらに、両親がいない場合は意見を取りまとめる存在がいないため、話し合いが難航しやすくなります。 実家の分割方法については、早い段階から具体的に話し合っておくことが大切です。

財産の内容や評価額が不明確なことによる不信感

相続財産の分割方法を決める際には、財産の内容と評価額を正確に把握することが不可欠です。 しかし、不動産の評価方法は複数あり、どの評価額を用いるかで揉めるケースがあります。

たとえば、不動産を相続する側は、評価額が低い方が代償金の額が少なくて済みます。 一方、不動産を相続しない側は、評価額が高い方が他の財産や多くの代償金を得られます。

このように、不動産の評価額は分割の仕方に大きく影響するため、根拠が不明確な評価額では不信感が生まれやすいのです。

さらに、実家だけでなく他の不動産が想定よりも少なかった場合、「誰かが使い込んだのではないか」と疑念が生じ、兄弟間で深刻なトラブルにつながることもあります。 このようなトラブルを避けるためには、財産調査を徹底し、客観的な評価額を用いることが重要です。

寄与分や特別受益の主張による対立

相続トラブルの大きな原因の一つに 寄与分や特別受益をめぐる対立があります。

寄与分とは、被相続人(亡くなった人)の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人が、通常より多くの財産を取得できる制度です。 代表的な例としては、兄弟のうち1人だけが長期間にわたり親の介護をしていたケースなどが挙げられます。 寄与分は相続人同士の話し合いで具体的な金額を決めますが、評価が難しく意見が対立することも少なくありません。

一方、特別受益とは、被相続人から生前に特別な利益を受けた場合に認められるものです。 婚姻費用や住宅購入資金、事業資金などの生前贈与や、遺贈・死因贈与が典型的なケースです。 特別受益と認められると、その利益は「持ち戻し」として相続財産に加算したうえで遺産分割を行います。

たとえば、兄だけが被相続人の生前に2,000万円の贈与を受けていた場合、特別受益と認められる2,000万円は相続財産に加算したうえで、遺産分割を行います。 結果として、兄はすでに2,000万円を受け取っているとみなされ、実際に相続できる財産は減少します。 逆に、特別受益を受けていない他の兄弟は相続できる財産が増えるため、利害が対立しやすくなるのです。

そのため、特定の相続人が生前贈与を受けている場合、他の相続人から特別受益であると主張される可能性があり、兄弟間で感情的な対立を引き起こす大きな要因となります。

実家を兄弟で相続するときに揉めないための回避策

実家を兄弟で相続する際にトラブルが起きると、相続手続きが長引くだけでなく、兄弟間の関係性が悪化する恐れもあります。 そのため、相続トラブルを未然に防ぐための回避策を講じておくことが重要です。

ここでは、実家を兄弟で相続する際に揉めないための回避策として以下の3つを解説します。

生前に遺言書や財産目録を作成しておく

相続トラブルを防ぐためには、生前からの準備が欠かせません。 被相続人が遺言書を残していれば、原則として相続は遺言書の内容に沿って行われるため、兄弟間での話し合いや意見の衝突を大きく減らせます。

また、財産目録を作成しておけば、相続財産の調査にかかる手間が省けるだけでなく、「財産を使い込んだのではないか」という疑念を持たれる心配も軽減されます。

ただし、遺言書があっても「遺言書の内容が不公平」「法的に無効の可能性がある」といった理由で、別のトラブルにつながるケースもあります。 そのため、遺言書を作成する際は、弁護士など専門家のサポートを受けながら進めることをおすすめします。

さらに、被相続人が元気なうちに「相続後の家の取り扱い」について家族で話し合っておくことも大切です。 生前に相続の方向性を共有しておくことで、将来のトラブルを未然に防ぐことにつながります。

こちらの記事も読まれています

感情的にならず冷静に話し合う

遺産分割について話し合う際には、感情に流されず、事実に基づいて冷静に話し合うことが大切です。

冷静に話し合うためには、相続税や不動産売却に関する基本的な知識を身につけておくことも欠かせません。 そのうえで、自分の希望を明確にし、相続人同士でお互いの考えを理解しながら話し合いを行うようにしましょう。

弁護士・税理士・不動産会社など専門家を活用する

相続において当事者同士で冷静に話し合えれば理想的ですが、関係性が良くない場合や希望が大きく異なる場合は、対立が深まりやすくなります。 そのようなときは、第三者である専門家に相談することが解決への近道です。

相続税について揉めている場合は税理士、法的トラブルに発展している場合は弁護士、不動産の評価額や売却に関する意見が対立している場合は不動産会社が適しています。 専門家であれば、中立的な立場で専門知識に基づいたアドバイスを受けられるため、相続問題の解決がスムーズになります。

相続不動産の売却では、相続税・譲渡所得税・登記手続きなど考慮すべき点が多く、手続きも煩雑になりがちです。

相続不動産の売却でお悩みの方は、ぜひ当メディア「クラモア」にご相談ください。 豊富な実績と専門知識を持つスタッフが、お客様の状況に応じた最適な売却プランをご提案し、相続に伴う不動産売却をトータルでサポートいたします。

こちらの記事も読まれています

実家の兄弟での相続に関するよくある質問

最後に、実家を兄弟で相続する際に関するよくある質問をみていきましょう。

実家の売却は相続前と相続後のどちらがよい?

実家の売却には「相続前」と「相続後」の2つのタイミングがあり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

▼相続前に売却する場合

- メリット:相続トラブルの防止、売却代金を被相続人の老後資金に充てられる

- デメリット:相続税が増える可能性がある、被相続人が認知症になると売却が困難になる

▼相続後に売却する場合

- メリット:相続税を抑えやすい、売却金を兄弟間で分割できる

- デメリット:相続まで維持管理が必要、税制控除の適用には期限がある

一般的に、相続税が発生するケースでは、相続税評価額を抑えるために「相続後の売却」が有利になることが多いです。 一方で、相続税が発生しないケースでは、親の健康状態や家の維持管理、相続人の意向などを総合的に考慮してタイミングを判断するとよいでしょう。

兄弟の一人が売却に反対したらどうなる?

不動産を共有分割した場合、売却には共有者全員の合意が必要です。 兄弟のうち1人でも反対すれば、不動産全体を売却することはできません。

ただし、全員の合意がなくても自分の持分だけを売却することは可能です。 しかし、共有持分のみの売却は買い手が限られるうえ、価格も下がりやすいため、現実的には不利な方法といえるでしょう。 そのため、できる限り兄弟全員の合意を得て、不動産全体を売却することをおすすめします。

なお、兄弟のどちらかが単独で相続登記を済ませてしまった場合、その名義人だけで売却することも可能です。 ただし、合意なく進めると後々トラブルにつながる恐れもあります。 スムーズな相続・売却のためには、遺産分割協議の段階で売却方針をしっかり話し合い、全員が納得したうえで進めることが大切です。

土地を分けて分配するにはどうしたらいい?

土地の場合は、分筆登記を行うことで兄弟それぞれの名義に分けて相続することが可能です。

ただし、土地の分筆には注意点があります。

- 方角や形状によっては使い勝手に差が出る

- 分割後の土地の評価額に偏りが生じやすい

- 将来の売却や活用に不利になる場合がある

このため、分筆をめぐって兄弟間でトラブルになるケースも少なくありません。 土地を分けて相続する場合には、不動産会社や土地家屋調査士などの専門家に相談し、公平性や実用性を踏まえた分割方法を検討することが大切です。

まとめ

実家を兄弟で相続する際は、現物分割・代償分割・換価分割・共有分割といった方法がありますが、実家は現金のように分けにくいため、意見の食い違いからトラブルになりやすいのが実情です。

なかでも、活用予定がなくスムーズに相続したい場合は、売却して換価分割する方法が現実的です。 ただし、相続登記や遺産分割協議、評価額の算定、相続税の納税など、手続きは多岐にわたります。

相続での不安やリスクを避けるためには、不動産会社や弁護士・税理知などの専門家に相談し、最適な分割方法を検討することが大切です。 相続した実家の売却でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。 お客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適な売却プランをご提案いたします。

あなたの不動産、今いくらで売れる?

無料売却査定

種別を選択してください

STEP1物件種別

種別を選択してください

エリアを選択してください

STEP2査定物件住所

エリアを選択してください

大変申し訳ございません。

対応エリア外のため査定できません。

専属専任または専任媒介契約で

Amazonギフト55,555円分プレゼント!

専属専任または専任媒介契約で

Amazonギフト55,555円分!

※クラモア対応エリア外の場合、NTTデータグループ運営の「HOME4U(ホームフォーユー)」で、一括査定サービスがご利用できます。

※売却応援キャンペーンの詳細はこちら

宅建士・2級FP技能士(AFP)・相続管理士

逆瀬川 勇造

大学卒業後、地元の地方銀行に入行し、窓口業務・渉外業務の経験を経て、2011年9月より不動産会社に入社。不動産会社では住宅新築や土地仕入れ、造成、不動産売買に携わる。2018年より独立し、2020年合同会社7pocketsを設立。

金融や不動産分野におけるコンテンツにおいて、現場での経験を活かし、読者の方が悩みやすいポイントを分かりやすく解説することを心がけている。

⇒逆瀬川 勇造さんの記事一覧はこちら

あわせて読みたい

この記事をシェアする

不動産を買いたい

特集から記事を探す

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方