- 生前寄付・遺贈寄付は、老後の人生の集大成としての社会貢献

- 遺贈寄付には、遺言書・遺言信託・死因贈与契約など複数の方法がある

- 寄付を行う際は、相続人にも配慮して計画することが大切

「介護」「老後資金」「施設・住まい」

「相続」「老後の暮らし」などの

ご相談が一つの窓口で対応可能

-

通話

無料 - 0120-952-870

受付時間:月~土 9:00~18:00(日・祝日定休)

老後に寄付を考える理由と背景

老後に寄付をすることは、これまでに築いてきたお金や財産の一部を、社会や人々の役に立てることです。 寄付先は福祉施設や学校、病院、動物保護団体、地域活動など幅広く、自分の想いに合った形で選ぶことができます。

多くの人が老後に寄付を考えるのは、これまで支えてくれた社会への「感謝の気持ち」や、「次の世代に少しでも役立てたい」という願いが背景にあります。 さらに、家族だけでなく社会全体に財産を分けることで、心の安心感や生きがいにつながるという点も大きな理由です。

老後の寄付は単なる資産の分配ではなく、自分の人生を振り返り「どのように社会に貢献したいか」を形にできる方法といえるでしょう。

老後の寄付先の種類と寄付の方法

老後に寄付を考える場合、主な寄付先は「自治体」「非営利団体」「学校法人」などがあります。 それぞれの特徴を理解し、自分の想いや目的に合った寄付先を選ぶことが大切です。

自治体への寄付

都道府県や市区町村といった自治体への寄付は、地域経済の活性化・福祉・教育・文化やスポーツの振興・災害対策などに役立ちます。 特に、自分が暮らしてきた地域や生まれ故郷への寄付は「ふるさとを支える」意義があり、街の将来を形づくる支援になります。 寄付金の使い道を選べるケースも多いため、事前に自治体の担当窓口へ相談すると安心です。

NPO法人・公益法人・学校法人など非営利団体への寄付

非営利団体への寄付は、福祉・医療・教育・環境保護・動物愛護・貧困支援・災害復興など幅広い分野で社会貢献につながります。 団体の規模もさまざまで、赤い羽根募金で知られる「中央共同募金会」や「あしなが育英会」「ユニセフ協会」といった全国的な団体から、地域で活動する小規模団体まで多彩です。

また、母校や子どもが卒業した学校への寄付も、教育環境の充実に直結する有意義な方法といえます。

寄付の方法

金銭的な寄付の他に、状況や希望に応じてさまざまな方法があります。

- 衣類や日用品、本などの物品寄付

- 図書館や学校への本の寄贈

- 土地や建物を寄付し、公園や福祉施設として活用してもらう

- ボランティア活動として時間や労力を提供する

ただし、団体によっては金銭以外の寄付を受け付けていない場合もあります。

事前に確認してから取り組むことが大切です。

生前寄付とは

生前寄付とは、自分が存命中にお金や不動産、株式などの財産を寄付することを指します。 老後に生前寄付を行うことで、社会への貢献だけでなく、自身の暮らしにさまざまなプラスの効果をもたらすことが期待できます。

例えば、寄付先の団体が実施する活動に参加したり、スタッフや他の支援者と交流したりすることで、日常生活に新しい出会いやつながりが生まれます。 これにより、老後も社会と関わり続けられるきっかけとなり、生きがいや安心感の向上につながるでしょう。

こちらの記事も読まれています

遺贈寄付の方法

遺贈寄付とは、自分の死後に残した財産を特定の自治体や団体へ寄付する方法です。 老後に寄付を検討する方にとって「生前寄付」と並ぶ代表的な手段であり、いくつかの方法があります。 それぞれ詳しく見ていきましょう。

遺言による寄付

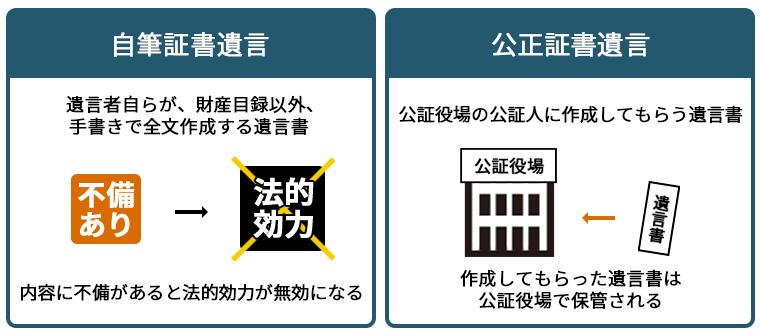

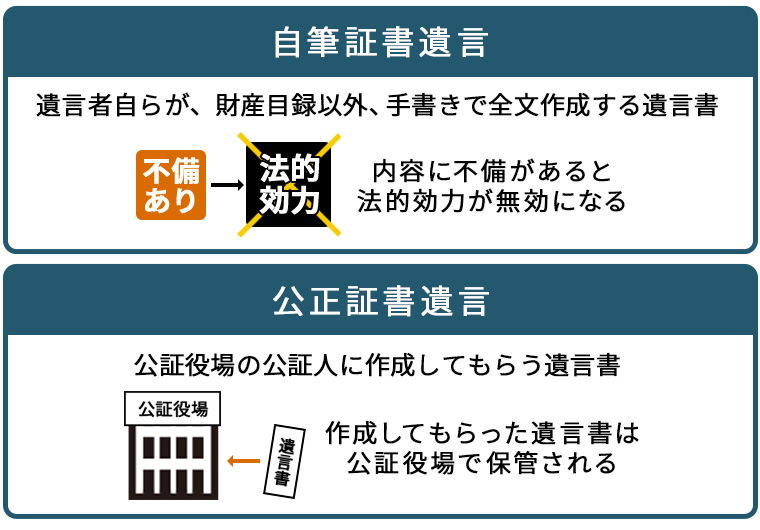

代表的なのは、遺言書を作成して寄付を指定する方法です。 遺贈する側を「遺贈者」、受け取る側(自治体や非営利団体など)を「受遺者」と呼びます。

遺言書は、下記のいずれかの方法で作成することをおすすめします。

※自筆証書遺言は、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して法律的な間違いを防ぎ、確実に保管してもらいましょう。

なお、遺贈寄付が行われるのは相続発生後であり、手続きを担うのは通常「遺言執行者」です。

そのため、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことが重要です。

こちらの記事も読まれています

遺言信託

信託銀行と契約を結び、遺言書の作成から保管、執行、寄付までを一括して任せる方法です。 費用はかかりますが、確実性の高い遺贈寄付の手段として利用されています。

死因贈与契約

生前に「自分が死亡したときに財産を渡す」という契約を結んでおく方法です。 遺言と似ていますが、契約として効力が発生するため、当事者双方の合意が必要になります。

生命保険を活用した寄付

生命保険に加入し、寄付先の団体などを死亡保険金の受取人として指定する方法です。 比較的手続きがシンプルで、確実に寄付できる手段の一つです。

相続人による寄付

エンディングノートや手紙、あるいは口頭で相続人に「財産の全部または一部を寄付してほしい」と伝える方法です。 ただし、この場合は法的拘束力がないため、実際に寄付が実行されないリスクもあります。

寄付金の税金(寄付金控除・相続税・所得税)

国や市区町村、特定の地方公共団体、公益法人などの税制優遇団体に寄付した財産は、相続税が非課税となります。 さらに、こうした寄付金は被相続人の所得から控除されるため、相続人が行う被相続人の準確定申告の際に控除を受けることが可能です。

また、相続人自身の意思で、相続財産の一部を寄付する場合も、相続開始から10ヶ月以内であれば相続税の非課税制度(租税特別措置法第70条1項)が適用されます。 つまり、遺贈寄付や生前寄付を行う際には、相続税や所得税の優遇を受けつつ社会貢献ができるというメリットがある点が大きな魅力です。

老後の寄付を検討する際の注意点

老後の寄付は社会貢献につながりますが、自分や家族の生活・財産を守りつつ行うことが大切です。

注意すべき点がいくつかあるため、詳しく見ていきましょう。

自分の生活資金とのバランス

寄付を行う前に、まずは自分の老後資金を十分に確保することが前提です。 生活費や医療費、介護費などを圧迫してしまうと、本来の目的である安心した老後生活が損なわれる可能性があるため、注意が必要です。

相続人への配慮

寄付や遺贈を検討する際は、以下のように「残される家族(相続人)」への配慮も重要です。

- 生前寄付を行う場合は、家族にその意向を伝えて理解を得る

- 遺言書やエンディングノートに、寄付先や方法を明記する

こうすることで、相続・遺産分割時のトラブルを避けつつ、自分の想いを確実に形にすることができます。

寄付先との事前相談

寄付を行う前には、寄付先が受け入れ可能な方法や条件を事前に確認することが大切です。

例えば、現金しか受け付けていない団体に不動産を寄付しようとしても、寄付の意図が反映されず無効になってしまう可能性があります。 事前に団体の窓口へ確認しておくことで、安心して寄付できます。

遺言執行者の選任

遺言による遺贈寄付を確実に実行するためには、遺言執行者を指定しておくことが重要です。

遺言執行者は、遺言書の内容を法的に執行する強い権限を持っています。 そのため、相続人の中に寄付に反対する人がいても、遺言書に記載した内容通りに寄付を実行できます。

遺言書に記載する前に、候補者へ遺言執行者を引き受けてもらえるか確認し、了承を得ておくことも大切です。 また、遺言執行者には弁護士などの専門家に依頼すると、手続きが確実かつスムーズに進められるためおすすめです。

まとめ

老後の寄付は、人生の集大成として自分の想いを未来につなげる大切な手段です。 生前寄付や遺贈寄付を通じて、社会への感謝を形にするだけでなく、次の世代を支える力にもなります。

ポイントは、無理のない範囲で自分らしい寄付の方法を選ぶことです。 寄付先や方法、税制上の優遇措置などを確認しながら計画すれば、安心して社会貢献を行いながら豊かな老後を過ごせます。

老後の寄付を通じて、心豊かで前向きな人生を築きましょう。

今ご覧いただいているサイト「クラモア」では、「介護」「老後資金」「施設・住まい」「相続」「老後の暮らし」などのご相談が一つの窓口で対応可能です。

少しでもお悩みがある方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

「介護」「老後資金」「施設・住まい」

「相続」「老後の暮らし」などの

ご相談が一つの窓口で対応可能

-

通話

無料 - 0120-952-870

受付時間:月~土 9:00~18:00(日・祝日定休)

スターツS-LIFE相談室

シニアの皆さまの暮らしをより豊かなものにしていただくための総合窓口です。日々の暮らしに潤いをもたらすサービスなど輝くシニアライフをお手伝いいたします。

⇒スターツS-LIFE相談室の記事はこちら

あわせて読みたい

この記事をシェアする

不動産を買いたい

特集から記事を探す

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方