- 不動産や預貯金、有価証券、借金など全財産を正確に把握する

- 相続放棄や限定承認を希望する場合は、3ヶ月以内に相続財産の調査を行う

- 相続財産が複雑な場合は、専門家に依頼して安全に手続きを進める

お気軽にご相談ください

※お問い合わせは、スターツ証券株式会社が対応いたします。

※休業中にいただいたお問合せは営業再開日より順次対応いたします。長期休業期間はクラモアトップページのお知らせよりご確認ください。

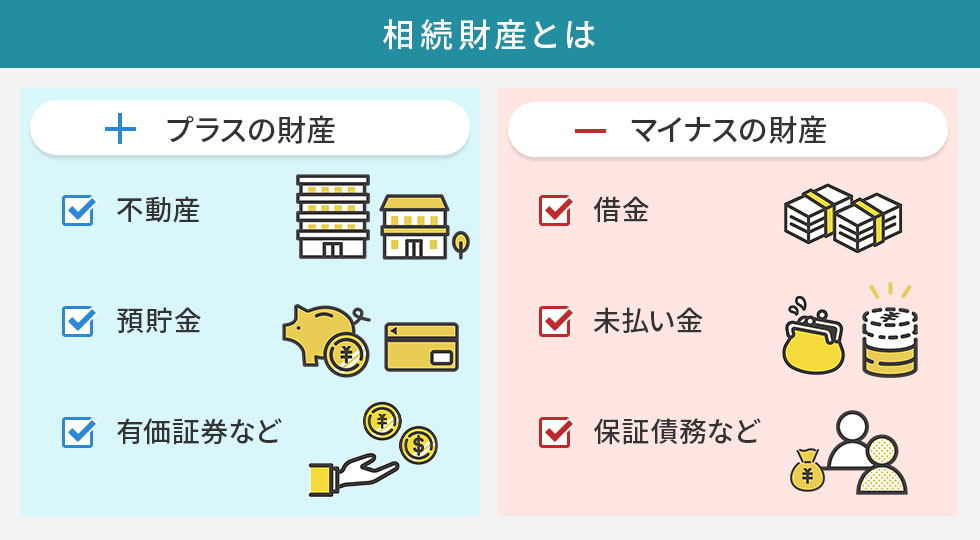

相続財産とは

相続財産とは、被相続人が生前に所有していたすべての財産です。 これには、不動産や預貯金などの「プラスの財産」だけでなく、借金や未払いの税金、ローンなどの「マイナスの財産」も含まれます。

相続財産を正しく把握することは、遺産分割や相続税の申告に直結します。 もし借金のほうが多い場合は、すべての財産の承継を放棄する「相続放棄」や、プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐ「限定承認」をすることで、相続時の負担を軽減することができます。

相続トラブルを防ぎ、円滑な手続きを行うためにも、財産の全容を明らかにすることが重要です。

主な相続財産(遺産)の種類

相続財産は、大きく「プラスの財産」と「マイナスの財産」に分けられます。 下表のように土地や預貯金、株式だけでなく自動車や貴金属、会員権、さらには著作権や特許権といった無形資産まで幅広いものが相続財産の対象です。

また、マイナス面では住宅ローンや消費者金融からの借入金、公共料金の滞納分、連帯保証債務も相続人に引き継がれます。

| プラスの相続財産 | マイナスの相続財産 |

|---|---|

| ●不動産:土地、建物、マンション ●預貯金:現金、普通預金、定期預金、外貨預金 ●有価証券:株式、債券、投資信託 など ●動産:自動車、貴金属、骨董品、家財道具、美術品 ●その他:ゴルフ会員権、著作権、特許権 など |

●借金:住宅ローン、金融機関等からの借入金 ●未払金:未払いの税金、公共料金、家賃、クレジット払い ●保証債務:連帯保証人になっている場合の債務 |

右にスクロールできます→

相続財産は「財産目録」としてリストアップするのが一般的です。 プラスとマイナスの両面をきちんと書き出して、初めて実際にどれくらいの遺産があるかが明確になります。

相続財産調査の重要性

実際に相続が発生して「預金と不動産があるから大丈夫」と考えていたら、実は借金や連帯保証債務のほうが大きく、結果的にマイナスの遺産を引き継いでしまうケースは珍しくありません。 そのため、相続手続きを始める前には、確実に相続財産の調査を行うことが大切です。

相続財産を正しく把握していなければ、遺産分割協議で「隠し財産があったのでは?」と相続人同士が疑心暗鬼になり、争いに発展するリスクも高まります。

また、相続財産が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると、申告と納税が必要です。 財産の申告漏れがあると、追徴課税や延滞税が発生する恐れもあります。

こうしたリスクを防ぐためにも、被相続人の財産を早い段階で調査し、できる限り正確に洗い出しましょう。 不動産や金融資産のように調査が難しい場合には、不動産鑑定士や税理士、弁護士など、専門家のサポートを受けるのも有効な手段です。

こちらの記事も読まれています

相続財産の調べ方【完全ガイド】

相続税の有無や税額を正確に算定するためにも、見落としがないように相続財産の調査を進めることが大切です。 ここでは、相続財産の種類別に詳しい調べ方を解説します。

相続不動産の調べ方

相続不動産を把握する際は、まず毎年4~6月頃に自治体より送付される「固定資産税の納税通知書」を確認するのが一般的です。 この通知書を見ることで、被相続人がどの市区町村に不動産を所有しているかを把握できます。

ただし、通知書に同封される「課税明細書」には、自宅前の公衆用道路などの非課税の不動産の記載はありません。 また、共有名義の不動産は名義人の代表者に通知書が送られるため、代表者でない場合は通知書自体が届かず、手続きが漏れてしまう可能性があります。

このような抜け漏れを防ぐには「名寄帳」の取得が有効です。 名寄帳には課税・非課税・共有を問わず、その行政区内にある被相続人名義の全不動産が一覧で記載されています。 取得できる場所は、東京都の場合は都税事務所、その他の道府県では市役所の固定資産税課などです。 取得の際は「共有名義も検索してください」と伝えると、正確に調べてもらえます。 なお、地域によっては名寄帳の取り扱いが異なる場合があるため注意が必要です。

自宅やアパートなど生活圏内の不動産を調べる場合は上記の方法で十分ですが、稀に遠方の非課税不動産(地方の畑や山など)を所有している場合があります。 その場合、固定資産税納税通知書が届かないこともあるため、権利証や見慣れない行政区からの郵便物を手掛かりに名寄帳を取得するのが有効です。 あわせて、法務局で「登記事項証明書」を取得し、正確な所有権を確認しましょう。

預貯金・金融資産の調べ方

預貯金や金融資産は、基本的に通帳やキャッシュカードを手掛かりに調査を行います。 万が一通帳が見つからない場合は、被相続人が利用していた可能性の高い金融機関に必要書類を揃えて、調査を依頼しましょう。 なお、口座の有無を調べる際には氏名と住所が一致していなければなりません。 転居や婚姻で住所や姓の変更が届出されていないケースもあるため、考えられる氏名や住所の組み合わせは漏れなく確認しておくと安心です。

また、ネットバンキングを利用していた場合は通帳やカードが存在しません。 この場合、被相続人のパソコンや携帯端末に保存されている閲覧履歴やブックマークなどから、口座の有無を調べられます。 ほかにも、郵便物や契約書の有無、アプリを通じて確認しましょう。

さらに、2024年4月から、マイナンバーをすべての金融機関に届け出ていた場合に有料(税込5,060円)で利用できる「相続時口座照会制度」が開始されました。 この制度を活用することで、被相続人の口座情報を一括で把握できます。

有価証券・投資商品の調べ方

株式や投資信託などの有価証券は、通常、証券会社や銀行に預けられています。 調査の際は、通帳の配当金の記載有無や、配当金計算書、特定口座年間取引報告書、株主総会や株主優待の案内が届いていないかを確認することで、取引していた金融機関や証券会社を把握できます。 もし利用先が分からない場合は、有料で証券保管振替機構(ほふり)に照会し、被相続人の名義を確認することも可能です。

また、株式を相続する際には「単元未満株」や「端株」に注意してください。

単元未満株とは、証券会社などで定められた売買単位(通常は100株)に満たない株式のことです。 たとえば、ある会社の株式を103株保有していた場合、100株は「単元株」として証券会社に預けられ、残りの3株は信託銀行などで管理されるため、それぞれ別の手続きを進めなければなりません。

一方、端株は、通常の株式売買では発生しない、1株未満の株式(最小単位は0.01株)を指します。 上場企業の株式分割や企業合併の際の株式交換などで生じることがあり、単元未満株と同様に信託銀行の特別口座に保管されます。

単元未満株や端株を含む株式を相続する場合は、保有銘柄が分かればその会社のホームページに株主名簿管理人が記載されているので、必要に応じて直接問い合わせると安心です。

なお、相続手続き時には、相続人名義の証券会社口座に移管するか、信託銀行に時価で買い取ってもらうかを選択する必要があります。

生命保険や火災保険などの調べ方

生命保険は受取人固有の財産ですが、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。 保険会社から届く郵便物や保険証券、共済証書を探すほか、預金通帳の保険料引き落とし履歴などから契約している保険会社を把握できます。 契約先が不明な場合は、生命保険協会が提供する有料の「生命保険契約照会制度」を利用し、契約の有無を確認しましょう。

また、不動産に付帯する火災保険や、自動車に関する保険も相続財産となる可能性があります。 これらは建物や車を所有していれば契約しているケースがほとんどのため、証書や契約案内の郵便物を探し、あわせて通帳の引き落とし履歴も確認しましょう。

退職金・年金の調べ方

退職金や年金も、相続税の課税対象になる場合があります。 退職金については勤務先の人事や総務部門に問い合わせて、受給資格や金額を確認します。 年金については、年金手帳や年金証書、年金振込通知書をもとに年金事務所に問い合わせ、正確な支給状況を把握しましょう。

動産の調べ方

動産とは現金や不動産以外の財産を指します。 自動車の場合は車検証や登録証で名義を確認し、骨董品や貴金属、美術品などの価値が高いものについては鑑定書や購入時の領収書を確認します。 価値が不明な場合は、専門の鑑定士に査定を依頼しましょう。

借金・ローンの調べ方

借金やローンも相続財産に含まれるため、まずは契約書や督促状、消費者金融や銀行から届いた郵便物などを確認して、借入状況を把握しましょう。 もし契約書類が見つからない場合は、信用情報機関に情報開示を請求することでも確認できます。

消費者金融やクレジット系の契約内容は株式会社日本信用情報機構(JICC)、クレジットや信用販売系の契約内容は株式会社シー・アイ・シー(CIC)、銀行系のローンやキャッシングは全国銀行個人信用情報センター(KSC)に問い合わせるとよいでしょう。 ただし、被相続人本人の信用情報開示は、法定相続人や弁護士、司法書士が必要書類を揃えて請求することが条件となります。

税金・公共料金の未払い調査

固定資産税や住民税、所得税の未払い、電気・ガス・水道といった公共料金の未払いも相続財産に含まれます。 各役所や公共料金を管轄する会社に問い合わせて、未払いの有無を確認することが重要です。

連帯保証債務の調べ方

被相続人が連帯保証人になっていた場合、亡くなった後もその義務は相続されます。 そのため、借入契約書の確認や、知人・親族への調査で連帯保証の可能性がないかを調べなければなりません。

その他の相続財産の調べ方

上記以外にも、ゴルフ会員権やリゾート会員権、著作権や特許権なども相続財産に含まれる場合があります。 会員権については会員証や契約書を確認し、著作権や特許権については弁理士や弁護士に相談して、特許庁のデータベースなどを活用して調査すると良いでしょう。

相続財産調査で注意すべき2つのポイント

相続財産の調査は、相続手続きをスムーズに進めるために欠かせないプロセスです。 しかし、被相続人の財産は多岐にわたり、プラスの資産だけでなく借金や未払いの税金も含まれるため、調査の方法やタイミングを誤ると思わぬトラブルにつながることがあります。

ここでは、とくに注意しておきたい2つのポイントについて解説します。

①調査は3ヶ月以内に行う

相続人は、被相続人の財産を一切受け継がない「相続放棄」や、相続する財産の範囲内で借金などの債務を引き継ぐ「限定承認」を申請できます。 これらの手続きは、被相続人の死亡した事実と、それにより自己が法律上相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。 実務上は、相続が発生した日が起算日となるのが一般的です。 この期限を過ぎると、原則としてすべての相続財産を自動的に相続することになります。

借金をすべて相続してしまうと、その後の生活に悪影響が出たり、トラブルに発展したりすることも少なくありません。 そのため、相続財産の調査はできるだけ早く始め、必要な手続きを期限内に進めることが重要です。

②相続財産が複雑な場合は専門家に依頼する

相続財産が多岐にわたり、借金や未払いの税金などが多い可能性がある場合、個人だけで正確に調査するのは困難です。 このようなケースでは、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談することが有効です。

なお、専門家ごとに専門分野は以下のように異なります。

- 弁護士:遺産分割協議、相続放棄、紛争解決

- 司法書士:不動産の相続登記、相続放棄申述書作成

- 税理士:相続税申告、財産評価

- 行政書士:遺産分割協議書作成、戸籍収集

専門家に依頼すれば、法律や手続きに関する知識と豊富な経験を活かして、効率的かつ正確に財産調査を進めてくれます。 また、相続放棄や限定承認など複雑な手続きも専門家のサポートを受けることで、ミスやトラブルを避けながら円滑に進めることができます。

まとめ|相続財産の調査が不安な場合は専門家へ

相続財産の調査は、相続手続きを円滑に進めるための非常に重要なプロセスです。 被相続人の資産は不動産や預貯金、株式などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金といったマイナスの財産も含まれるため、早期かつ正確に把握しておくことで、トラブル防止につながります。

財産が複雑で多岐にわたる場合や借金が含まれる場合には、個人だけで調査するのは難しく、専門家のサポートを受けることで安心して手続きを進められます。 相続財産の調べ方や相続対策について不安がある場合は、弁護士や税理士といった専門家に相談することをおすすめします。

不動産をはじめ、相続に関してお悩みの方は、下記のフォームよりお気軽にご連絡ください。

記事制作協力:スターツ証券株式会社

お気軽にご相談ください

※お問い合わせは、スターツ証券株式会社が対応いたします。

※休業中にいただいたお問合せは営業再開日より順次対応いたします。長期休業期間はクラモアトップページのお知らせよりご確認ください。

1級ファイナンシャル・プランニング技能士/社会保険労務士/行政書士/宅建士

柴田 充輝

厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融や不動産、相続などのメディアを中心に、これまで1,200記事以上の執筆実績あり。

⇒柴田 充輝さんの記事一覧はこちら

あわせて読みたい

この記事をシェアする

不動産を買いたい

特集から記事を探す

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方