- 信託会社に不動産の管理や運用を任せられる

- 受託者には厳しい義務が課せられるため安心して任せられる

- 不動産信託で得られる収益は受益者のもの

不動産信託とは

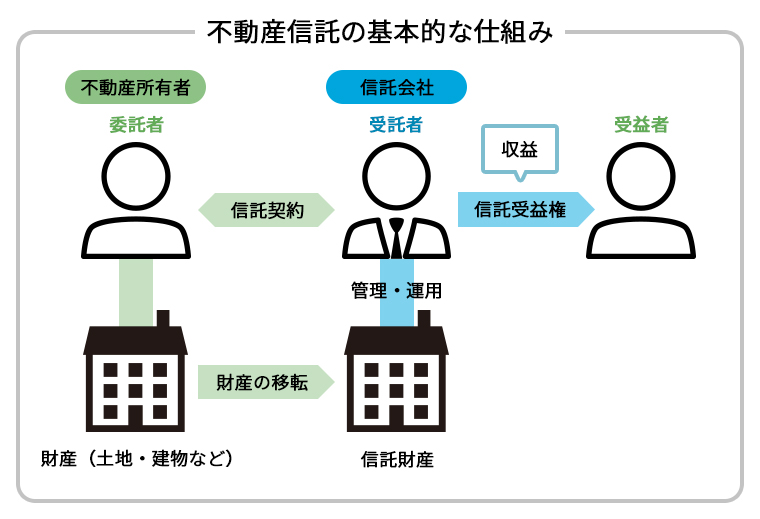

不動産信託の「信託」とは、「信じる」と「託す」という二つの言葉から成り立っています。この言葉からわかるように、不動産信託とは不動産を信頼できる人に託して、有効活用してもらい、その成果を受け取る仕組みのことを指します。

不動産信託で登場するのは、不動産の所有者であり不動産信託を依頼する委託者、その委託者の財産を預かり有効活用し運用・管理する、信託会社などの受託者がいます。運用によって得た収益は、委託者や委託者が指定した利益を受け取れる受益者に配分されるといった流れが、基本的な仕組みです。

信託契約が締結されると、不動産の所有権は受託者となり、委託者との契約内容に沿って、受託者である信託会社が管理・運用します。 管理・運用によって得た収益は、経費や信託会社が受け取る報酬などを差し引いて受益者に渡るため、収益が少なければ受益者が得る収益も少なくなる可能性もあります。

信託期間は、10~30年ほどの長期間であることがほとんどで、その期間が終了すれば委託者に所有権が戻るため、不動産も戻ってきます。 たとえば、不動産信託で賃貸経営などをしていれば、そのままその事業を引き継ぐことも、その権利を売ることも可能です。

「不動産の活用方法がわからないから、すべてお任せしたい」「管理や手続きが面倒だけど、不動産をそのまま放置したくない」などと考えている方にとって、不動産信託はとても魅力的な方法と言えるでしょう。

受託者の義務について

一般的に、不動産信託では信託会社に依頼することになりますが、「信託会社ってどんな会社?」「自分に不利益になることはない?」などと、不安に感じる方もいるでしょう。

ここからはそういった方のために、受託者の義務について詳しく解説します。

受託者になる信託会社は、厳しい義務が課されている

信託会社は銀行や保険会社と同じように、金融庁が監督する金融機関です。

信託法や信託業法では、受託者に権限の悪用や濫用をさせないために、受託者の義務として善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)や忠実義務(ちゅうじつぎむ)、分別管理義務(ふんべつかんりぎむ)、公平の義務、委託先の選任・監督義務、報告義務、帳簿作成義務などが課されています。 以下では、善管注意義務、忠実義務、分別管理義務について説明します。

善管注意義務とは?

善管注意義務とは、細心の注意を払って事務管理や処理をしなければならないという意味です。信託財産を管理する際は、自分の財産を守るときのような厳重な注意が必要であることを指します。

忠実義務とは?

忠実義務とは、受益者のために忠実に事務処理をしなければならないという意味です。信託法では、利益相反行為や競合行為の禁止を明記しています。

分別管理義務とは?

分別管理義務とは、信託財産やそれにともなう財産と信託会社の財産、また他の案件の信託財産と分別管理しなければならないという意味です。

以上のように、監督官庁が受益者に不利益なことをしていないかなどのチェックをしてくれたり、受託者にはさまざまな義務が課されたりしているため、委託者は安心して自分の大切な不動産を任せられるでしょう。

不動産信託の税務

最後に、ここでは不動産信託にまつわる税金のご説明をします。

受益者にも所得税や法人税、相続税、贈与税などが課税される

信託期間中の所有権は受託者ですが、信託財産からもたらされる収益は受益者のものです。

そのため、受益者にも所得税や法人税、相続税、贈与税などが課税されます。

そのほか、固定資産税や都市計画税は、受託者が納税義務を負うため、信託財産のなかから納税します。 通常であれば、不動産所得などで損失が出た場合、他の所得から控除する損益通算ができます。しかし、個人が不動産信託を利用した場合は、不動産所得で生じた損をなかったものとするため、損益通算ができません。

不動産所得の確定申告については、さまざまな決まりが設けられているため、税理士や会計士に相談するようにしてください。 不動産信託を利用する際は、このような税制面についてもしっかり理解したうえで、検討しましょう。

不動産の管理や処分に困ったら不動産信託を選ぶのも◎

不動産を所有すると、維持費や固定資産税などさまざまな費用がかかります。近い将来に、家を建て替えて住んだり、事業を展開したりするなどの予定があれば別ですが、何も予定がなければ、経費がもったいないと感じる方もいるでしょう。

そういったときは、不動産の管理や運営、処分にも利用でき、受託者の義務がしっかり定められている不動産信託を一つの選択肢にするのもよいかもしれません。

不動産の管理について知りたい方は、ぜひ下記よりお問い合わせください。

あわせて読みたい

この記事をシェアする

不動産を買いたい

特集から記事を探す

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方