- 遺産相続できる人は限定されており、承認の方法は3種類から選べる

- 遺産相続する場合は、流れに沿った手続きが必要

- 遺産相続にはトラブルのリスクがあるので、あらかじめ対処法を知っておくと安心

遺産相続ってどんなもの?

亡くなった個人(被相続人)の所有していた財産を相続人が譲り受ける行為を、「遺産相続」と言います。相続人は誰でもなれるわけではなく、決められた条件の人(法定相続人)が、定められた相続方法により遺産を引き継ぎます。では一体、どのような人が相続人になり、どのような方法で相続が行われていくのでしょうか。

法定相続人とは

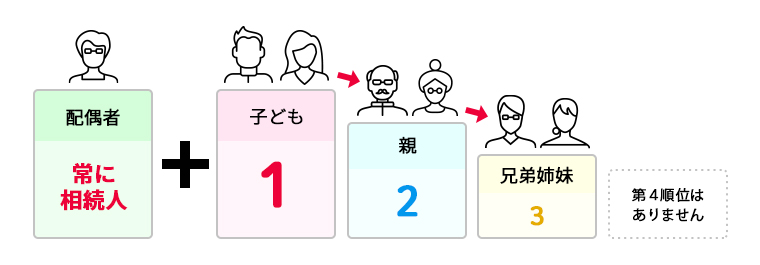

法定相続人は、亡くなった人の配偶者もしくは血縁関係のある人です。配偶者は必ず相続人となりますが、血縁関係の相続人には優先順位があり、該当しない場合、遺産は相続されません。また、法定相続人は「遺言書」により相続の権利がなくなった場合でも、最低限補償される遺産(遺留分)を相続できます。

第1順位:直系卑属(ちょっけいひぞく)

直系卑属とは、故人の子どもや孫のことです。配偶者との間に子どもがいる場合、子どもが第1順位の相続人となります。なお、子どもが亡くなっている場合は孫が代襲相続人となります。しかし、子どもが相続を放棄した場合、孫は代襲相続人にはなれないので注意が必要です。

第2順位:直系尊属(ちょっけいそんぞく)

第1順位の直系卑属にあたる相続人が不在の場合は、直系尊属にあたる故人の両親や祖父母が相続人になります。直系尊属に、代襲相続はありません。

第3順位:傍系尊属(ぼうけいそんぞく)

第2順位である直系尊属の相続人も不在の場合は、傍系尊属にあたる故人の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪が代襲相続人となります。ただし、直系卑属は再代襲、再々代襲と相続人が続いていく一方で、兄弟姉妹において再代襲はありません。

3つの遺産相続方法とは

相続人は、「財産を相続するかどうか」や「どのように継承するか」を選択することができます。

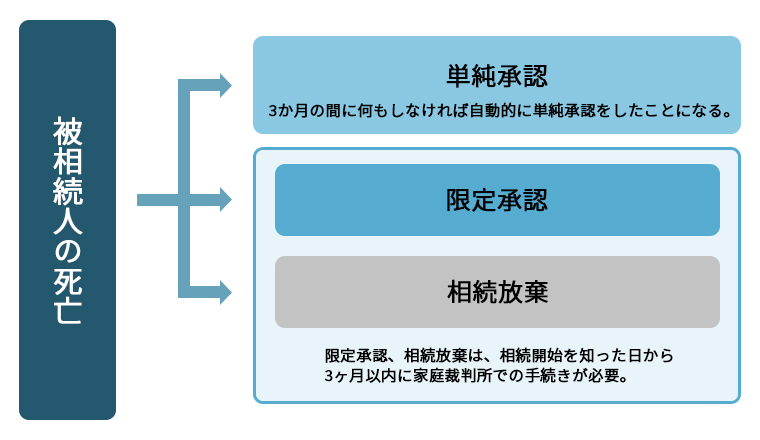

単純承認

プラスの財産だけでなく、債務なども含めすべての財産を相続するのが「単純承認」です。相続人が相続放棄や限定承認の手続きを行わなかったときは、単純承認をしたとみなされます。借金などの債務も相続されるため、債務がある場合は注意しましょう。

限定承認

「限定承認」とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するというものです。単純承認とは異なり、相続人が債務を負うことはありません。故人の財産がプラスなのかマイナスなのか不明な場合の相続に有効でしょう。限定承認の場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。

相続放棄

「相続放棄」は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて承継拒否する選択肢です。一度相続を放棄すると、詐欺や脅迫以外で撤回することは認められておらず、代襲相続もできないことから、慎重に選択する必要があります。相続放棄の場合も、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

遺産相続の流れと必要な手続き

遺産相続をすることになった場合、流れに沿って手続きをしていく必要があります。なかには手続きに期限が定められているものもあるため、注意して進めましょう。

遺言書の有無を確認

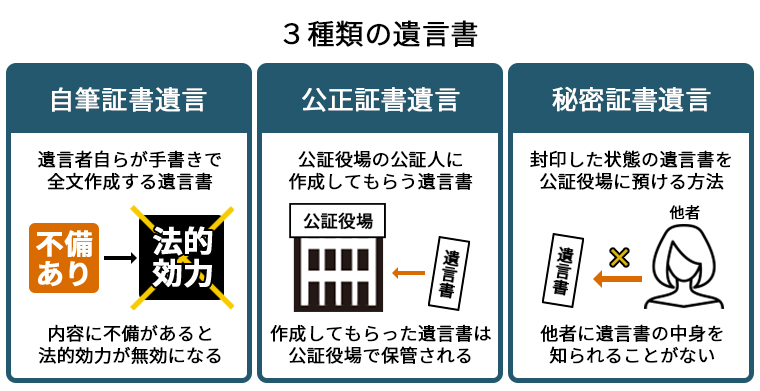

遺産分割する前に、遺言書の確認をしましょう。遺言書の有無によっては相続の割合や相続人が変わってきます。遺言書の種類は以下の3種類です。

自筆証書遺言

遺言者がすべて自筆で作成した遺言書を「自筆証書遺言」と言います。目録のみパソコンで作成することができますが、全文、日付、氏名、捺印は自書である必要があります。

公正証書遺言

「公正証書遺言」とは、遺言者が口述した内容を公証人が筆記し、2人以上の証人に認められた遺言書のことです。公正性の観点から、未成年者や推定相続人(原則的に相続権があると考えられる人)などは証人になることができません。

秘密証書遺言

「秘密証書遺言」とは、遺言の内容は秘密にしたうえで公証人と証人2人に遺言の存在を認めてもらう方法です。遺言者による署名捺印のほか、証人による日付などの記入が必要です。

財産の把握

相続対象となる財産には、預貯金や保険金のほか、不動産や車、貴金属なども含まれます。先述した通り債務も財産に含まれるため、マイナスの遺産も正確に把握しておく必要があります。

相続人は相続の種類を選択

相続人は、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つから相続の方法を選びます。単純承認は申し出不要ですが、限定承認および相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きが必要です。また、限定承認は相続人全員がそろって申し出る必要がありますが、相続放棄は個人で行うことができます。

故人の準確定申告

故人に事業所得、不動産所得があった場合は、相続開始を知った日から4ヶ月以内に準確定申告を行う必要があります。

遺産分割の協議

財産の内容が明確になったのち、相続人で遺産分割を行います。遺言書がある場合は遺言書に沿い、遺言書がない場合は協議分割をしますが、成立が難しい場合は調停や審判による成立も可能です。協議による分割が成立した場合は、遺産分割協議書を作成します。

相続税申告書の作成・申告・納付

基礎控除額以上の財産を相続した場合や特例を利用する場合は、相続税の申告や納付が必要です。その場合、相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内に手続きしましょう。

相続税を一括で納付することが難しいときは、分割で納付する「延納」、延納でも金銭の納付が難しい場合は「物納」による納付も認められています。

遺産相続でよくあるトラブル事例と対処法

「遺産相続」と聞くと、トラブルをイメージする方も多いかもしれません。実際、お金が絡む問題のため、相続人同士でもめるケースも少なくないのが実情です。以下では、よくある遺産相続トラブルとその対処法を見ていきましょう。

ケース1:遺言書の内容が偏っていた

遺言書は遺産相続において重要ですが、なかには形式や内容に偏りがある場合があります。法定相続人以外の第三者に財産をほとんど渡そうとするケースや、特定の相続人だけが得をする内容である事例も少なくありません。このような遺言書の場合、トラブルになることが多いと言えるでしょう。

解決策:遺言書と遺留分の確認をする

遺言書の効力を確認するのが賢明です。遺言書の種類によっては「無効」と判断されることもあるため、確認しておきましょう。また、遺言書があった場合でも、法定相続人には最低限の相続ができる「遺留分」が認められています。

ケース2:故人である親と相続人が同居していた

故人が親であり子どもが2人以上存在、そのうちの1人が親と同居していた場合、兄弟姉妹間で相続割合に関してもめることがあります。同居の有無や身内に限らず、故人の財産の維持や増加に貢献している場合は「寄与分」が認められますが、「世話をしていた」という主張だけでは寄与分が認められないケースもあるようです。

解決策:寄与分の主張や事前に生命保険・遺言書の用意をする

通常の同居による世話では認められにくい「寄与分」ですが、介護に時間や費用を捻出していた場合などは認められることもあります。しかし、必ずしも「同居していた身内のほうが分割の割合は大きくなる」とは限らないため、事前に生命保険の受取人として保険をかけたり、遺言書を作成したりしておくほうが確実です。

ケース3:分割が難しい不動産が財産であった

現金など価値が目に見えてわかり、分割が容易な財産ばかりとは限りません。不動産などの分割が難しいものが財産にあると、トラブルに発展するケースも増えます。また、いくつか不動産を所有していた場合は評価の高い不動産のほうが人気となり、誰がどの不動産を相続するかでもめることも少なくありません。

解決策:代償分割をする

遺産相続の分割方法には、相続人の1人が現物を相続し、そのほかの相続人に相続分を現金で支払う「代償分割」があります。不動産を1人のものとし、それ以外の相続人に相当分の現金を支払えば解決しますが、不動産を相続した人が現金を持っていない場合は使えない選択肢です。

遺産相続の概要を知っておくとスムーズに進められる

被相続人が亡くなってから遺産相続について考え始めると、知識不足から書類の作成や手続きなどに困ることが多いでしょう。事前に流れや仕組み、起こり得るトラブルなどを把握しておくことで、あらかじめ対策を講じることができます。わかりにくい制度の仕組みや法律上の解釈、遺言書に関しては、専門家に相談しておくのも有効でしょう。

遺産相続に関する不安を解消したい方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

あわせて読みたい

この記事をシェアする

不動産を買いたい

特集から記事を探す

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方