大地震が発生すると、倒壊した古い木造住宅がテレビで報道されることがよくあります。 その影響で、「木造=耐震性が低い」と誤解している人も少なくありません。 しかし、近年の建築技術の進化により、木造でも高い耐震性を持つ建物が建てられるようになっています。 実際に、耐震性を確保した木造の高層建築も登場しており、木造住宅のイメージは大きく変わりつつあります。 木造マンションの建築を検討している方の中には、「本当に地震に強いのか?」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。 この記事では、木造マンションの耐震性について、最新の技術や実例を交えながら詳しく解説します。

- 木造マンションだからといって耐震性が低いわけではない

- 近年は新たな木造素材の登場で、木造でも高層建築物が可能になっている

- 木造マンションには施工期間が短いなどの一定のメリットがある

資産3億円以上の経営者様へ

そもそも耐震性とは

木造マンションの耐震性を知るには、まず「耐震性」とは何かを知ることが大切です。

この章では、耐震性の基本的な考え方や、耐震性を判断する際の基準について解説します。

耐震基準による耐震性

耐震性に関しては、建築基準法の耐震基準という大きな判断要素があります。

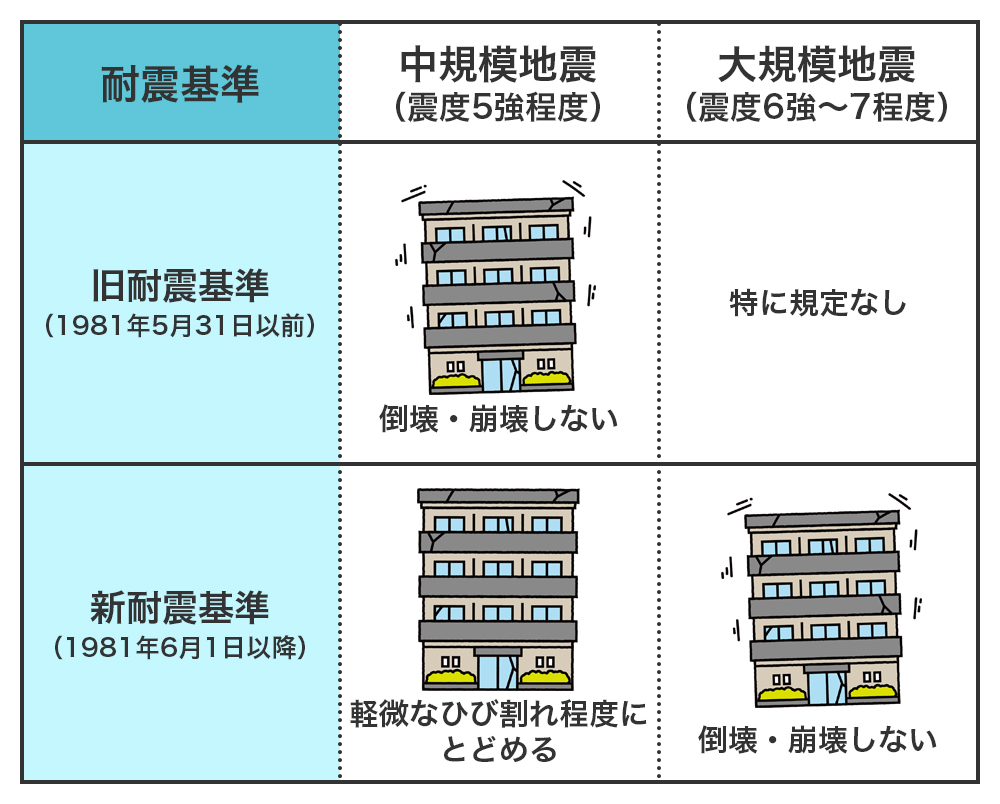

建築基準法は、1981年6月1日を境に建物に求める耐震基準が大きく変わり、現在では新耐震基準と旧耐震基準という大きな2つの区分けが存在します。

新耐震基準とは、一般的に1981年6月1日以降に建築確認(着工前に行う図面審査)を通過した建物のことで、数百年に一度発生する震度6~7程度の地震力に対しても、倒壊・崩壊しない程度の耐震力を持つことを規定した基準です。

また、数十年に一度発生する震度5強の地震力に対しては、構造躯体が損傷しない程度の耐震力を持つことも規定しています。

一方で、旧耐震基準とは、原則として1981年5月31日以前に建築確認を通過した建物のことです。

ただし、旧耐震基準の時代に建てられた建物であっても、設計者の配慮などにより新耐震基準並みの耐震性をもって建てられた建物も存在します。 そのような建物は、耐震診断を行って新耐震基準並みの耐震性を有しているか否かを判断することになります。

構造による耐震性

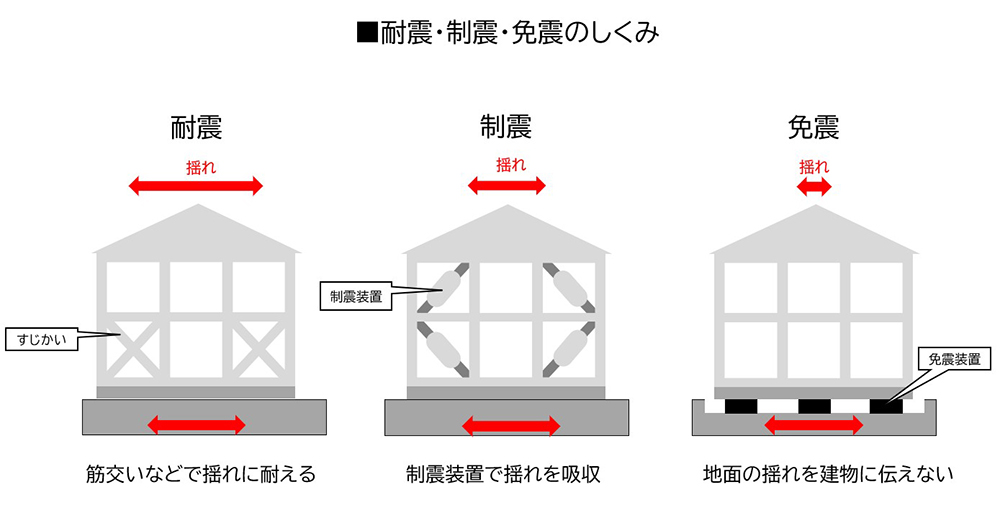

耐震性には、耐震構造や制震構造、免震構造といった構造による区分けも存在します。

主な構造は以下の3種類です。

- 耐震構造:建築基準法の新耐震基準を満たしたうえで、建物自体の強度を上げ、地震の揺れに対抗した構造のことです。

- 制震構造:建物に地震エネルギーを吸収する制振部材を組み込むことで、地震発生時の揺れを軽減させる構造を指します。

- 免震構造:建物と基礎の間に免振装置を設置して地震のエネルギーが建物に直接伝わらないようにする構造のことです。

一般的に耐震性の高い順から並べると、免震構造、制震構造、耐震構造という順番になります。

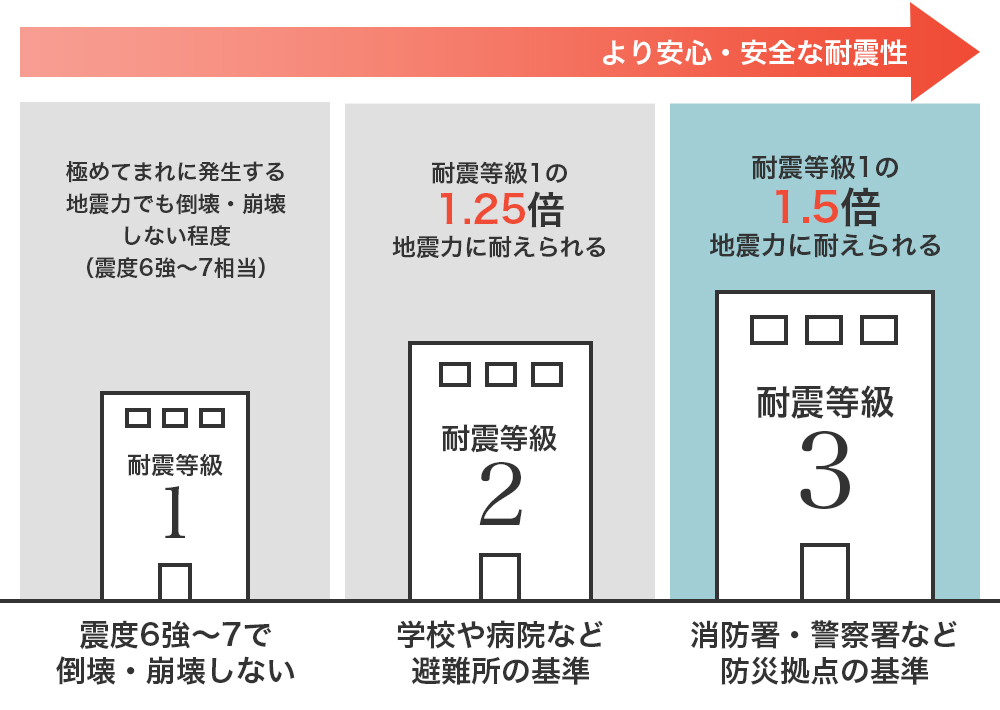

耐震等級による耐震性

耐震性を数値で評価する指標として、「耐震等級」があります。 これは、住宅の品質確保を目的とした「品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)」に基づいて定められた基準です。

耐震等級は、原則として1~3の3段階に分かれており、数字が大きいほど耐震性能が高くなります。 耐震等級1であっても「新耐震基準」を満たしている点は重要なポイントです。

木造マンションの耐震性の特徴

この章では、木造マンションの耐震性について解説します。

木造だからといって耐震性が低いわけではない

耐震性を判断する基準には、耐震基準・構造・耐震等級による区分けがありますが、これらは木造や鉄筋コンクリート造などの材料による区分ではありません。

たとえば、木造であっても1981年6月1日以降に建築確認を通過した建物は新耐震基準に該当しますし、耐震等級が2以上の木造建物も存在します。

つまり、耐震性は材料ではなく、建てられた年代や設計の仕様によって決まるため、木造だからといって必ずしも耐震性が低いわけではないということです。

CLT(直交集成板)の登場で高層化も可能になっている

近年はCLT(Cross Laminated Timber)の登場によって、木造でも高層建築物の建設が可能となっています。

CLTとは、ひき板を層ごとに直交するように重ねて接着した木材の大判パネルのことです。非常に強度が高く、柱や梁(はり:柱と柱をつなぐ横架材)、壁、床といった構造体としても使用することができ、オフィスビルなどの高層建築物も建てることが可能です。

木造といってもCLTを使ったマンションであれば、高い強度の建物を建てることができます。

木造はしなやかで粘り強く、ひび割れなどが生じにくい

木材は鉄筋コンクリートと比べると軽量であるため、地震が生じたときに建物全体に加わる力が小さくなります。 加えて木材自体がしなやかであることから、地震で力が加わっても形が元に戻りやすいです。

そのため、木造マンションは地震によるひび割れは生じにくいといえます。

ハイブリッド構造で耐震性を高めることもできる

木造の高層建築物は、完全な木造ではなく、ハイブリッド構造で建てられることも多いです。

ハイブリッド構造とは、下層階を鉄骨や鉄筋コンクリート造で建て、上層階は木造で建てる構造を指します。

下層階を堅牢な鉄骨や鉄筋コンクリート造で建て、上層階を軽量の木造で建てることで、より高い耐震性を実現することが可能です。 そのため、木造であってもハイブリッド構造であれば、高い耐震性が期待できます。

木造マンションのメリット

この章では、木造マンションのメリットについて解説します。

施工期間が短い

マンションのような高層建築物を建てる場合、強度の高い木材を用いることが多いです。

強度の高い木材は工場で生産され、現場で組み立てられる工法が取られるため、鉄筋コンクリート造に比べると工期を短くできる点がメリットとなります。

施工の質が安定している

工場で生産された強度の高い木材等を用いて現場で組み立てる工法は「工業化工法」と呼ばれています。

工業化工法は、部材の多くが工場で精密に製造されるため、現場での施工作業が少なく、施工のムラが少なく品質が高まるという利点があります。

軽量化によりコストを抑えられる場合がある

木造マンションは鉄筋コンクリート造よりも軽量であるため、地盤に加わる荷重が少ないです。 そのため、地盤補強工事のコストを抑えられる場合があります。

木造マンションを建てるための注意点

この章では、木造マンションを建てる際に知っておきたい注意点について解説します。

換気対策が必要となる

木材には腐食リスクがあり、湿気に弱い傾向があります。

そのため、設計の段階で十分な換気対策が必要であり、竣工後も腐食が進んでいないかの定期的な点検が必要です。

施工会社を慎重に選定する必要がある

木造の構造建築物は、まだ普及から日が浅いため、施工会社によって技術力に差があるのが現状です。 とくに、地震時は接合部分に力が集中することから、接合の施工の精度が建物の耐震性に直結します。

そのため、木造マンションを建てるには、実績のある施工会社を選定することが大切です。

まとめ

以上、木造マンションの耐震性について解説してきました。

耐震性には、耐震基準・構造・耐震性能による区分けがあります。 木造だからといって耐震性が低いわけではなく、近年は新たな技術の登場で木造でも高層建築物を建てることが可能となりました。

また、木造マンションには、「施工期間が短い」「施工の質が安定している」などのメリットがあります。 注意点は、「換気対策が必要となる」「施工会社を慎重に選定する必要がある」などです。

木造マンションに関するご相談やご不明点があれば、下記よりお気軽にご相談ください。

資産3億円以上の経営者様へ

不動産鑑定士

竹内 英二

不動産鑑定事務所および宅地建物取引業者である(株)グロープロフィットの代表取締役。不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、住宅ローンアドバイザー、公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、中小企業診断士。

土地活用と賃貸借の分野が得意。賃貸に関しては、貸主や借主からの相談を多く受けている。

⇒竹内 英二さんの記事一覧はこちら

あわせて読みたい

この記事をシェアする

不動産を買いたい

特集から記事を探す

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方