都市部、地方を問わず全国的に増えている「空き家」は、深刻な社会問題になっており、行政も空き家の所有者もその対応に苦慮しています。 本記事では2回シリーズで、空き家を所有している人、これから所有する可能性がある人が、いざというときに慌てず困らないために、空き家の対応方法についてお伝えします。 前編では、日本の空き家の実態と、空き家発生の原因、国などの空き家対策などについて解説します。

- 日本の空き家率は13.8%、7戸に1戸が空き家に!

- 空き家は4種類に分類され、特に「その他の空き家」に注意

- これからの国土づくりの基本になる「立地適正化計画」に注目

資産3億円以上の経営者様へ

空き家問題の概要

2024年4月30日、総務省が「令和5年住宅・土地統計調査」の速報を公表しました。 住宅・土地統計調査は、日本の住宅と居住の状況、土地の実態などを把握し、その現状と推移を明らかにするために5年毎に実施され、将来の土地利用計画などに役立てられます。 空き家の実態調査もこの統計調査の中で行われます。

今回の調査は2023年10月に実施され、2018年以来5年ぶりに空き家の実態が明らかになりました。 調査結果によると、全国の空き家は約900万戸と、5年前に比べて約51万戸増加し、空き家率は13.8%と前回の13.6%からやや上昇しました。 都道府県別に見ると、最も空き家率が高かったのは徳島県で21.2%、最も低かったのは沖縄県で9.3%でした。

| 順位 | 都道 府県 |

全体 | その他の 住宅※ |

賃貸用 住宅 |

売却用 住宅 |

二次的 住宅 |

||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 空き家数 | 空き家率 | 空き家数 | 占有率 | 占有率 | 占有率 | 占有率 | ||

| - | 全国 | 8,995,200 | 13.8% | 3,852,700 | 42.8% | 49.3% | 3.6% | 4.3% |

| 1 | 徳島県 | 82,700 | 21.2% | 47,400 | 57.3% | 37.7% | 2.5% | 2.4% |

| 2 | 和歌山県 | 105,300 | 21.2% | 59,700 | 56.7% | 33.3% | 2.4% | 7.6% |

| 3 | 山梨県 | 87,300 | 20.5% | 37,100 | 42.5% | 35.5% | 2.2% | 19.8% |

| 4 | 鹿児島県 | 183,800 | 20.4% | 122,200 | 66.5% | 29.1% | 2.0% | 2.4% |

| 5 | 高知県 | 78,700 | 20.3% | 50,100 | 63.7% | 30.9% | 2.2% | 3.2% |

出典:総務省 「令和5年住宅・土地統計調査」

※「その他の住宅」は、住宅・土地統計調査においては「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」

※小数点以下の端数処理の関係で、占有率の合計は100%にならない場合がある

右にスクロールできます→

| 順位 | 都道府県 | 全体 | その他の住宅※ | 賃貸用住宅 | 売却用住宅 | 二次的住宅 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 空き家数 | 空き家率 | 空き家数 | 占有率 | 占有率 | 占有率 | 占有率 | ||

| - | 全国 | 8,995,200 | 13.8% | 3,852,700 | 42.8% | 49.3% | 3.6% | 4.3% |

| 1 | 徳島県 | 82,700 | 21.2% | 47,400 | 57.3% | 37.7% | 2.5% | 2.4% |

| 2 | 和歌山県 | 105,300 | 21.2% | 59,700 | 56.7% | 33.3% | 2.4% | 7.6% |

| 3 | 山梨県 | 87,300 | 20.5% | 37,100 | 42.5% | 35.5% | 2.2% | 19.8% |

| 4 | 鹿児島県 | 183,800 | 20.4% | 122,200 | 66.5% | 29.1% | 2.0% | 2.4% |

| 5 | 高知県 | 78,700 | 20.3% | 50,100 | 63.7% | 30.9% | 2.2% | 3.2% |

出典:総務省 「令和5年住宅・土地統計調査」

※「その他の住宅」は、住宅・土地統計調査においては「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」

※小数点以下の端数処理の関係で、占有率の合計は100%にならない場合がある

【6位以降を確認する】

| 順位 | 都道 府県 |

全体 | その他の 住宅※ |

賃貸用 住宅 |

売却用 住宅 |

二次的 住宅 |

||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 空き家数 | 空き家率 | 空き家数 | 占有率 | 占有率 | 占有率 | 占有率 | ||

| 6 | 長野県 | 207,200 | 20.0% | 92,300 | 44.5% | 27.6% | 1.4% | 26.4% |

| 7 | 愛媛県 | 145,700 | 19.8% | 90,200 | 61.9% | 33.3% | 2.3% | 2.6% |

| 8 | 山口県 | 140,800 | 19.4% | 80,600 | 57.2% | 38.1% | 2.6% | 2.1% |

| 9 | 大分県 | 115,300 | 19.1% | 56,300 | 48.8% | 43.6% | 1.9% | 5.6% |

| 10 | 香川県 | 91,300 | 18.5% | 47,800 | 52.4% | 41.8% | 2.4% | 3.4% |

| 11 | 岩手県 | 100,200 | 17.3% | 53,900 | 53.8% | 41.0% | 2.0% | 3.2% |

| 12 | 長崎県 | 113,000 | 17.3% | 64,900 | 57.4% | 37.0% | 2.8% | 2.7% |

| 13 | 島根県 | 54,300 | 17.0% | 36,400 | 67.0% | 28.2% | 2.0% | 2.8% |

| 14 | 栃木県 | 164,000 | 16.9% | 64,400 | 39.3% | 46.8% | 2.3% | 11.5% |

| 15 | 青森県 | 98,800 | 16.7% | 55,000 | 55.7% | 40.4% | 2.2% | 1.7% |

| 16 | 群馬県 | 161,300 | 16.7% | 73,100 | 45.3% | 42.5% | 2.3% | 9.9% |

| 17 | 静岡県 | 294,500 | 16.6% | 104,400 | 35.4% | 48.6% | 2.9% | 13.1% |

| 18 | 岡山県 | 157,200 | 16.4% | 82,600 | 52.5% | 41.3% | 2.4% | 3.7% |

| 19 | 三重県 | 143,200 | 16.4% | 83,300 | 58.2% | 35.6% | 2.4% | 3.8% |

| 20 | 宮崎県 | 90,800 | 16.3% | 55,100 | 60.7% | 35.1% | 2.4% | 1.7% |

| 21 | 岐阜県 | 148,100 | 16.0% | 74,200 | 50.1% | 41.5% | 2.7% | 5.7% |

| 22 | 広島県 | 230,700 | 15.8% | 114,400 | 49.6% | 44.5% | 2.7% | 3.3% |

| 23 | 鳥取県 | 41,300 | 15.8% | 25,500 | 61.7% | 33.7% | 2.7% | 2.2% |

| 24 | 秋田県 | 69,300 | 15.7% | 43,900 | 63.3% | 33.8% | 1.4% | 1.4% |

| 25 | 石川県 | 86,600 | 15.6% | 40,900 | 47.2% | 46.7% | 2.4% | 3.6% |

| 26 | 北海道 | 450,500 | 15.6% | 162,100 | 36.0% | 57.3% | 4.4% | 2.4% |

| 27 | 福井県 | 52,700 | 15.5% | 28,500 | 54.1% | 38.7% | 4.6% | 2.5% |

| 28 | 新潟県 | 155,700 | 15.3% | 77,600 | 49.8% | 35.1% | 2.6% | 12.5% |

| 29 | 福島県 | 130,900 | 15.2% | 62,600 | 47.8% | 46.4% | 3.0% | 2.9% |

| 30 | 熊本県 | 127,500 | 15.0% | 65,400 | 51.3% | 42.6% | 2.4% | 3.8% |

【6位以降を確認する】

| 順位 | 都道府県 | 全体 | その他の住宅※ | 賃貸用住宅 | 売却用住宅 | 二次的住宅 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 空き家数 | 空き家率 | 空き家数 | 占有率 | 占有率 | 占有率 | 占有率 | ||

| 6 | 長野県 | 207,200 | 20.0% | 92,300 | 44.5% | 27.6% | 1.4% | 26.4% |

| 7 | 愛媛県 | 145,700 | 19.8% | 90,200 | 61.9% | 33.3% | 2.3% | 2.6% |

| 8 | 山口県 | 140,800 | 19.4% | 80,600 | 57.2% | 38.1% | 2.6% | 2.1% |

| 9 | 大分県 | 115,300 | 19.1% | 56,300 | 48.8% | 43.6% | 1.9% | 5.6% |

| 10 | 香川県 | 91,300 | 18.5% | 47,800 | 52.4% | 41.8% | 2.4% | 3.4% |

| 11 | 岩手県 | 100,200 | 17.3% | 53,900 | 53.8% | 41.0% | 2.0% | 3.2% |

| 12 | 長崎県 | 113,000 | 17.3% | 64,900 | 57.4% | 37.0% | 2.8% | 2.7% |

| 13 | 島根県 | 54,300 | 17.0% | 36,400 | 67.0% | 28.2% | 2.0% | 2.8% |

| 14 | 栃木県 | 164,000 | 16.9% | 64,400 | 39.3% | 46.8% | 2.3% | 11.5% |

| 15 | 青森県 | 98,800 | 16.7% | 55,000 | 55.7% | 40.4% | 2.2% | 1.7% |

| 16 | 群馬県 | 161,300 | 16.7% | 73,100 | 45.3% | 42.5% | 2.3% | 9.9% |

| 17 | 静岡県 | 294,500 | 16.6% | 104,400 | 35.4% | 48.6% | 2.9% | 13.1% |

| 18 | 岡山県 | 157,200 | 16.4% | 82,600 | 52.5% | 41.3% | 2.4% | 3.7% |

| 19 | 三重県 | 143,200 | 16.4% | 83,300 | 58.2% | 35.6% | 2.4% | 3.8% |

| 20 | 宮崎県 | 90,800 | 16.3% | 55,100 | 60.7% | 35.1% | 2.4% | 1.7% |

| 21 | 岐阜県 | 148,100 | 16.0% | 74,200 | 50.1% | 41.5% | 2.7% | 5.7% |

| 22 | 広島県 | 230,700 | 15.8% | 114,400 | 49.6% | 44.5% | 2.7% | 3.3% |

| 23 | 鳥取県 | 41,300 | 15.8% | 25,500 | 61.7% | 33.7% | 2.7% | 2.2% |

| 24 | 秋田県 | 69,300 | 15.7% | 43,900 | 63.3% | 33.8% | 1.4% | 1.4% |

| 25 | 石川県 | 86,600 | 15.6% | 40,900 | 47.2% | 46.7% | 2.4% | 3.6% |

| 26 | 北海道 | 450,500 | 15.6% | 162,100 | 36.0% | 57.3% | 4.4% | 2.4% |

| 27 | 福井県 | 52,700 | 15.5% | 28,500 | 54.1% | 38.7% | 4.6% | 2.5% |

| 28 | 新潟県 | 155,700 | 15.3% | 77,600 | 49.8% | 35.1% | 2.6% | 12.5% |

| 29 | 福島県 | 130,900 | 15.2% | 62,600 | 47.8% | 46.4% | 3.0% | 2.9% |

| 30 | 熊本県 | 127,500 | 15.0% | 65,400 | 51.3% | 42.6% | 2.4% | 3.8% |

【31位以降を確認する】

| 順位 | 都道 府県 |

全体 | その他の 住宅※ |

賃貸用 住宅 |

売却用 住宅 |

二次的 住宅 |

||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 空き家数 | 空き家率 | 空き家数 | 占有率 | 占有率 | 占有率 | 占有率 | ||

| 31 | 富山県 | 69,700 | 14.7% | 39,900 | 57.2% | 37.7% | 3.3% | 1.7% |

| 32 | 奈良県 | 93,500 | 14.6% | 49,500 | 52.9% | 41.5% | 3.3% | 2.1% |

| 33 | 佐賀県 | 53,300 | 14.5% | 28,300 | 53.1% | 42.4% | 2.6% | 1.9% |

| 34 | 大阪府 | 703,300 | 14.3% | 227,400 | 32.3% | 62.1% | 4.3% | 1.3% |

| 35 | 茨城県 | 196,700 | 14.1% | 93,400 | 47.5% | 46.3% | 2.7% | 3.5% |

| 36 | 兵庫県 | 385,000 | 13.8% | 172,000 | 44.7% | 46.5% | 4.6% | 4.2% |

| 37 | 山形県 | 61,600 | 13.5% | 35,900 | 58.3% | 36.0% | 3.1% | 2.6% |

| 38 | 京都府 | 180,200 | 13.1% | 84,800 | 47.1% | 44.8% | 3.8% | 4.3% |

| 39 | 宮城県 | 140,000 | 12.4% | 51,800 | 37.0% | 57.1% | 4.7% | 1.1% |

| 40 | 福岡県 | 333,600 | 12.3% | 125,100 | 37.5% | 56.3% | 4.9% | 1.3% |

| 41 | 千葉県 | 393,400 | 12.3% | 158,100 | 40.2% | 49.8% | 4.4% | 5.6% |

| 42 | 滋賀県 | 80,500 | 12.1% | 47,900 | 59.5% | 30.6% | 4.1% | 5.8% |

| 43 | 愛知県 | 433,200 | 11.8% | 155,900 | 36.0% | 58.1% | 4.2% | 1.6% |

| 44 | 東京都 | 897,900 | 11.0% | 214,600 | 23.9% | 70.2% | 4.9% | 1.1% |

| 45 | 神奈川県 | 466,200 | 9.8% | 150,600 | 32.3% | 59.5% | 4.6% | 3.5% |

| 46 | 埼玉県 | 333,200 | 9.4% | 137,600 | 41.3% | 50.3% | 6.5% | 1.9% |

| 47 | 沖縄県 | 65,100 | 9.3% | 27,900 | 42.9% | 48.8% | 2.6% | 5.7% |

【31位以降を確認する】

| 順位 | 都道 府県 |

全体 | その他の 住宅※ |

賃貸用 住宅 |

売却用 住宅 |

二次的 住宅 |

||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 空き家数 | 空き家率 | 空き家数 | 占有率 | 占有率 | 占有率 | 占有率 | ||

| 31 | 富山県 | 69,700 | 14.7% | 39,900 | 57.2% | 37.7% | 3.3% | 1.7% |

| 32 | 奈良県 | 93,500 | 14.6% | 49,500 | 52.9% | 41.5% | 3.3% | 2.1% |

| 33 | 佐賀県 | 53,300 | 14.5% | 28,300 | 53.1% | 42.4% | 2.6% | 1.9% |

| 34 | 大阪府 | 703,300 | 14.3% | 227,400 | 32.3% | 62.1% | 4.3% | 1.3% |

| 35 | 茨城県 | 196,700 | 14.1% | 93,400 | 47.5% | 46.3% | 2.7% | 3.5% |

| 36 | 兵庫県 | 385,000 | 13.8% | 172,000 | 44.7% | 46.5% | 4.6% | 4.2% |

| 37 | 山形県 | 61,600 | 13.5% | 35,900 | 58.3% | 36.0% | 3.1% | 2.6% |

| 38 | 京都府 | 180,200 | 13.1% | 84,800 | 47.1% | 44.8% | 3.8% | 4.3% |

| 39 | 宮城県 | 140,000 | 12.4% | 51,800 | 37.0% | 57.1% | 4.7% | 1.1% |

| 40 | 福岡県 | 333,600 | 12.3% | 125,100 | 37.5% | 56.3% | 4.9% | 1.3% |

| 41 | 千葉県 | 393,400 | 12.3% | 158,100 | 40.2% | 49.8% | 4.4% | 5.6% |

| 42 | 滋賀県 | 80,500 | 12.1% | 47,900 | 59.5% | 30.6% | 4.1% | 5.8% |

| 43 | 愛知県 | 433,200 | 11.8% | 155,900 | 36.0% | 58.1% | 4.2% | 1.6% |

| 44 | 東京都 | 897,900 | 11.0% | 214,600 | 23.9% | 70.2% | 4.9% | 1.1% |

| 45 | 神奈川県 | 466,200 | 9.8% | 150,600 | 32.3% | 59.5% | 4.6% | 3.5% |

| 46 | 埼玉県 | 333,200 | 9.4% | 137,600 | 41.3% | 50.3% | 6.5% | 1.9% |

| 47 | 沖縄県 | 65,100 | 9.3% | 27,900 | 42.9% | 48.8% | 2.6% | 5.7% |

「7戸に1戸の住宅が空き家」という状況は5年前と変わりませんが、空き家を種類別に見ると問題点が明らかになります。

住宅・土地統計調査では、空き家を次の4種類に区分しています。

アパート、マンションなどの空き住戸

②売却用の空き家

新築・中古を問わず、売却するための住宅

③二次的住宅

別荘やセカンドハウスとして使用されている住宅

④賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家

①②③いずれにも当てはまらない住宅や、区分の判断ができない住宅

アパート、マンションなどの空き住戸

②売却用の空き家

新築・中古を問わず、売却するための住宅

③二次的住宅

別荘やセカンドハウスとして使用されている住宅

④賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家

①②③いずれにも当てはまらない住宅や、区分の判断ができない住宅

4種類の空き家の中で問題とされているのが、「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」です(本記事では「その他の空き家」と言い換えます)。 これらの多くは、マイホームに住んでいた親が亡くなったり、老人ホームなどに入所したりする、誰も住まなくなった空き家のことで「実家の空き家」ともいわれています。

全体の空き家のうち、「その他の空き家」が占める割合は42.8%に達しています。

特に地方では「その他の空き家」の割合が高く、例えば東京では「その他の空き家」の割合は空き家全体の23.9%ですが、鹿児島県では66.5%と約3分の2を占めています。

懸念されるのは、「その他の空き家」が、他の種類の空き家と比べて大きく増加していることです。 2018年から2023年の5年間の種類別の空き家の推移は次の通りです。

432.7万戸 → 443.3万戸 ・・・10.5万戸増加

②売却用の空き家

29.3万戸 → 32.7万戸 ・・・3.4万戸増加

③二次的住宅

38.1万戸 → 38.3万戸 ・・・0.2万戸増加

④その他の空き家

348.7万戸 → 385.3万戸 ・・・38.6万戸増加

432.7万戸

→ 443.3万戸・・・10.5万戸増加

②売却用の空き家

29.3万戸

→ 32.7万戸・・・3.4万戸増加

③二次的住宅

38.1万戸

→ 38.3万戸・・・0.2万戸増加

④その他の空き家

348.7万戸

→ 385.3万戸・・・38.6万戸増加

最も戸数が多い「賃貸用の空き家」は5年間で10.5万戸増加となり、増加率は2.4%でした。

それに対して「その他の空き家」は38.6万戸の増加で、増加率は10.5%に達しています。

空き家発生の原因~なぜ日本の空き家率は高いのか~

日本は、海外と比べても空き家が多い国といわれています。 しかし、かつては日本においても空家率はそれほど高くはありませんでした。

なぜ日本では空家率が高くなってしまったのでしょうか。 そこには日本独特の要因があります。

新築住宅の多さと除却住宅の少なさ

2023年の新築住宅着工戸数は前年よりも約4万戸減ったものの、約82万戸の実績がありました。 この水準は先進国でも著しく高く、国民一人当たりの住宅着工戸数はアメリカの約1.5倍、イギリスの約2倍にもなっています。

一方、同年に解体などにより滅失した住宅は約10.4万戸でした。 着工戸数との差は70万戸を超えます。 新築住宅の着工が多く、滅失住宅が少なければ、住宅ストック数も増え、空き家の増加につながります。

高齢者世帯の増加

日本では高齢社会の進行にともない、高齢者世帯が増えています。 2022年時点では、65歳以上の単身高齢者世帯と高齢夫婦世帯を合わせると約1,755世帯あり、日本の総世帯数の約3分の1を占めます。 これらの高齢者世帯が住んでいる住宅は、近い将来の空き家予備軍となります。

中古住宅の人気がない

日本では、一般的に中古住宅は「古い・きたない・分からない」とされ、新築住宅に比べ人気がありません。 日本の中古住宅の流通は住宅全体の2割にも満たず、アメリカ・イギリスの8割以上、フランスの6割以上と比べて著しく低い水準となっています。

中古住宅が流通しないと、空き家の利活用や建て替えにつながらないため、結果的に空き家の増加につながります。

その他の要因

気持ちの整理がつかないなどといった心情的な理由もあります。

国土交通省の空き家所有者へのアンケートでは、「物置として必要」「解体費をかけたくない」「特に困っていない」などが、空き家にしておく理由の上位にあげられています。 他にも、相続トラブルで遺産分割ができないケースも空き家発生の要因となります。

国・自治体の空き家対策

国や自治体も空き家の増加を深刻な問題と捉え、施策を講じています。

ここでは、代表的な施策を紹介します。

空家等対策の推進に関する法律(空き家特別措置法)

この法律は2015年に施行され、倒壊の危険がある、衛生上有害となる、景観を損なうなど、管理が不十分で周辺に悪影響を与えている空き家を自治体が「特定空家等」に指定し、所有者に対策を講じさせることが定められています。

自治体は「特定空家等」の所有者に対し、①助言・指導→➁勧告→③命令と段階的に改善を求めます。 所有者が助言・指導に従わず勧告に至ると、土地の「小規模住宅用地の軽減」が適用されなくなり、固定資産税・都市計画税が非住宅用地と同じ水準まで引き上げられてしまいます(詳細は後編で解説)。

さらに、命令にも従わなかった場合、行政代執行(行政が強制的に措置を行うこと)により自治体が所有者に代わって空き家を解体し、その費用を所有者に請求します。 あわせて、所有者に50万円以下の過料を課すこともあります。

2023年12月には法律が改正され、新たに「管理不全空家等」が創設されました。

倒壊の危険はないが一部に破損などがあり、このまま放置するといずれ「特定空家等」になる恐れがある空き家を「管理不全空家等」に指定し、勧告に至った場合は、「特定空家等」と同様に小規模住宅用地の軽減が適用されなくなります。

こちらの記事も読まれています

空き家の譲渡所得の3,000万円控除の特例

相続した空き家を長く放置せず、早期に売却した場合には、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。 主な適用要件には、下記が挙げられます。

- 相続開始直前まで被相続人が居住していた住宅

(要介護認定を受け、老人ホームに入所の場合は居住していなくても適用可) - 建物は1981年5月31日以前に建築されていること

- 被相続人が亡くなった日から3年後の年末までに売却すること

なお、この他にも適用には条件があるため、詳細については税理士や税務署に確認してください。

こちらの記事も読まれています

あなたの不動産

今いくらで売れる?

不動産売却ならスターツグループで

- 3か月以内での売買成約率70%

- 創業55年を誇る確かな実績

- お客様の状況に合わせた多種多様な売却方法

- 多種多様な売却方法

専属専任または専任媒介契約で

Amazonギフト55,555円分プレゼント!

※クラモア対応エリア外の場合、NTTデータグループ運営の「HOME4U(ホームフォーユー)」で、一括査定サービスがご利用できます。

※売却応援キャンペーンの詳細はこちら

相続登記の義務化

2024年4月から相続登記が義務化され、相続開始後3年以内に正当な理由なく相続登記を行わない場合は、10万円以下の過料が課せられることになりました。 なお、登記義務は4月以前の相続についても適用されるため、注意が必要です。

相続登記の義務化が施行されたことにより、今後新たな所有者不明の土地の発生が抑えられることが期待できます。 相続登記については司法書士、弁護士などの専門家に相談し、早期に手続きを行う必要があります。

お気軽にご相談ください

※お問い合わせは、スターツ証券株式会社が対応いたします。

※休業中にいただいたお問合せは営業再開日より順次対応いたします。長期休業期間はクラモアトップページのお知らせよりご確認ください。

自治体の取組み

国だけではなく、多くの自治体でもさまざまな取り組みを行なっています。

具体的には、空き家の解体、危険なブロック塀の解体、耐震診断、耐震改修、空き家の有効活用に対する補助などがありますが、自治体により制度の有無や条件、補助金額が異なるため、空き家がある市町村で調べてみることをおすすめします。

コンパクトシティの取組み~立地適正化計画~

日本の多くの地域では、人口減少による「都市のスポンジ化」が進行しています。

都市のスポンジ化とは、人口の流出超過や出生減により人口が減少し、空き家・空き地が増え、都市の密度が低下することをいいます。 それにより行政・生活サービスの機能も低下し、公共交通機関、インフラなども維持できなくなる恐れがあります。

たとえば、かつては500人が住んでいた村の人口が過疎化により30人に減少しても、住民のために水道、電気、道路、橋などのインフラは必要です。 インフラを維持するためには多額の費用がかかりますが、人口減少や高齢化が進むと税収も減り、財源が確保できなくなります。

近年「立地適正化計画」というワードをメディアでもよく見聞きするようになりました。 この「立地適正化計画」こそ、都市のスポンジ化を解消し、将来のまちづくり、国土づくりのために必要とされる重要な道筋といえます。

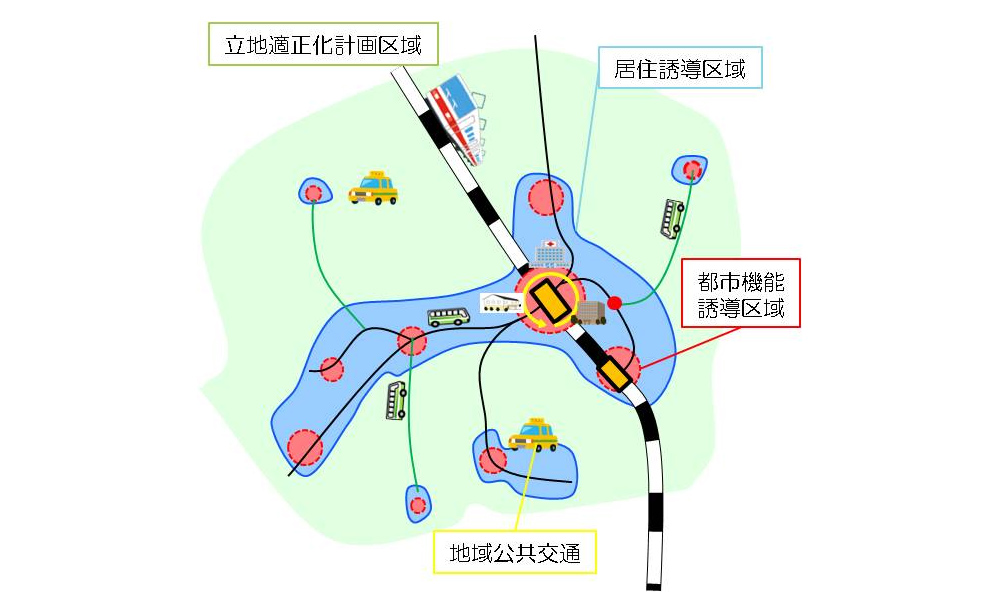

立地適正化計画とは「コンパクトシティ」の実現のためのプランをいいます。

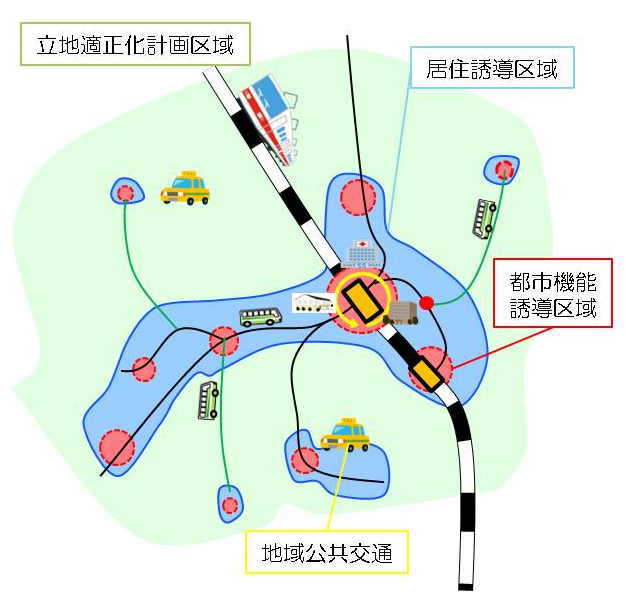

コンパクトシティとは、直訳すると「小さくまとまった町」のことですが、都市計画においては、交通・公共施設・商業施設などの「生活サービス機能」と「居住」を集約・誘導し、人口を集積させた都市の形態をいいます。 各市町村がコンパクトシティの計画を作成し、その中に都市機能誘導区域と居住誘導区域を定めます。

都市機能誘導区域とは、医療、福祉、商業などの施設を誘導し、効率的に生活サービスの提供を図る、いわば都市の中心地です。 また、居住誘導区域とは、人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導するエリアをいいます。

居住誘導区域から外れてしまったエリアは、今後住宅の建築が抑制され、将来的には各種サービスが提供されなくなる可能性があります。

このように立地適正化計画では、都市機能と居住を一定のエリアに集約し、持続可能なコンパクトシティを目指しています。

画像出典:国土交通省ホームページ 「立地適正化計画の意義と役割」

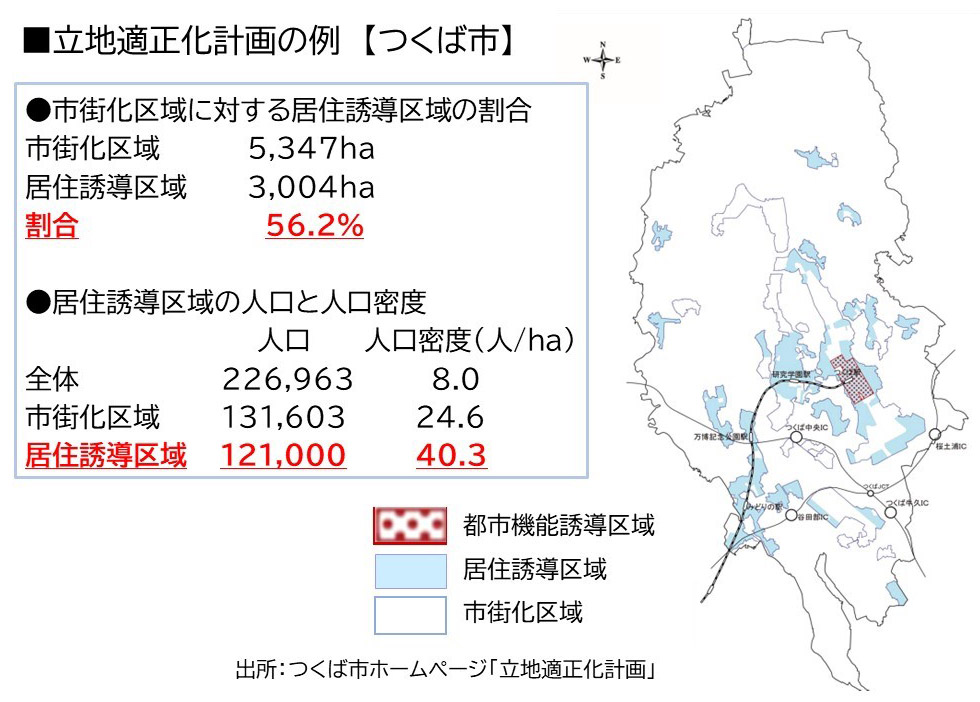

2023年12月末時点で、全国の自治体の内、537市町村が立地適正化計画を作成・公表しています。 一例として、茨城県つくば市が作成した立地適正化計画を紹介します。

つくば市は、人口増加が続いている数少ない自治体で、2022年の人口増加率が全国1位になったほどの人気の自治体です。 そのつくば市も立地適正化計画の作成にあたっては、将来の人口減少を予測し、居住誘導区域の面積を現在の市街化区域の面積の56.2%へと大幅に縮小する計画を立てています。

これは、「現在は人が住むことができるエリアのうち約44%の区域が、将来的には人が住むことができなくなる」ということを意味しています。 その結果人口は居住誘導区域に集中し、密度の高いまちづくりが実現することになります。

お住まいの自治体の立地適正化計画について関心のある方は、市町村のホームページで、作成の有無や計画の内容について確認することができます。

将来、住宅の購入や不動産活用を検討する際にも、立地適正化計画において居住誘導区域内にある立地かどうかを確認することが大切になります。

まとめ

空き家は今後も増加が続くと予測されています。 野村総合研究所は、2038年の空き家率を、21.1%から31.5%の範囲になると予測しています。 その中でコンパクトシティの実現は、空き家問題の大きな解決策になると期待できます。

また、空き家の増加は社会問題でもありますが、個人にとっても深刻な問題です。後編では、空き家を取得した場合の対応方法について解説します。

現在空き家を所有していて、売却や土地活用をお考えの方は、下記よりお気軽にご相談ください。

資産3億円以上の経営者様へ

ファイナンシャルプランナー・終活アドバイザー・不動産コンサルタント

橋本 秋人

1961年東京都出身。早稲田大学商学部卒業後、住宅メーカーに入社。

30年以上、顧客の相続対策や資産運用として賃貸住宅建築などによる不動産活用を担当、その後独立。

現在は、FPオフィス ノーサイド代表としてライフプラン・住宅取得・不動産活用・相続・終活などを中心に相談、コンサルティング、セミナー、執筆などを行っている。また、自らも在職中より投資物件購入や土地購入新築など不動産投資を始め、早期退職を実現した元サラリーマン大家でもある。

⇒橋本 秋人さんの記事一覧はこちら

あわせて読みたい

この記事をシェアする

不動産を買いたい

特集から記事を探す

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方