- 登記されている名義が売り主と異なる場合は、名義変更の手続きが必要

- 複数の人が共有名義で土地を所有している場合、売却には全員の同意が必要

- 販売活動を効果的に行うためには、土地をできるだけ見栄え良く見せることが大切

あなたの不動産

今いくらで売れる?

不動産売却ならスターツグループで

- 3か月以内での売買成約率70%

- 創業55年を誇る確かな実績

- お客様の状況に合わせた多種多様な売却方法

- 多種多様な売却方法

専属専任または専任媒介契約で

Amazonギフト55,555円分プレゼント!

※クラモア対応エリア外の場合、NTTデータグループ運営の「HOME4U(ホームフォーユー)」で、一括査定サービスがご利用できます。

※売却応援キャンペーンの詳細はこちら

土地を売る前にチェックしておくべきポイント

土地の売却を成功させるためには、以下のような準備をしておくことが重要です。

- 名義や所有権の確認

- 境界の確定

- 必要書類の準備

基礎的な部分をしっかりと確認することで、後々のトラブルを回避し、スムーズな売却につながります。 準備不足だと、売却の遅延や価格交渉における不利な状況を招く可能性もあるため、土地売却の全体像を把握し、万全の準備で臨みましょう。

土地の名義と所有権の確認方法

土地の売却を検討するうえで、誰がその土地の所有者であるかを明確にしましょう。 所有者は、登記簿謄本(登記事項証明書)で確認できます。

登記簿謄本は、法務局で取得でき、土地の所在、地番、地積、所有者の情報などが記載されています。 登記事項証明書の請求は窓口取得やオンライン取得など、複数の方法がありますが、窓口交付を受ける場合の費用は1通480円です。

なお、登記されている名義が売り主と異なる場合は、名義変更の手続きが必要です。 相続によって土地を取得した場合などが該当します。 名義変更の手続きは複雑な場合もあるため、司法書士への相談を検討しましょう。

境界確定と測量の重要性

境界確定とは、隣接する土地との境界を明確にすることです。 境界が曖昧なまま売却を進めてしまうと、後々隣人との間でトラブルが発生する可能性があります。 また、そういったトラブルを不安視して、価格交渉が入る恐れもあるため、境界確定は売却価格に影響を及ぼすと認識しておきましょう。

境界確定のためには、土地家屋調査士に依頼して測量を行う必要があります。 なお、境界や測量には複数の種類があります。

▼境界の種類

- 官民境界:公有地(道路や河川)と民有地の境界

- 民民境界:隣接する民有地同士の境界

▼測量の種類

- 確定測量:隣接地所有者と立会いのもと、境界を確定させる測量

- 現況測量:土地の現状を測るもので、境界の確定は行わない

隣地だけでなく公有地との境界を明確にし、確定測量をすることで、売却時や売却後のトラブルを減らすことができます。 確定測量の費用は、土地の形状や面積、隣接地の数などによって異なりますが、一般的には40~50万円程度が相場です。 また、1~3ヶ月程度の期間を要します。

なお、土地の境界を示す目印である境界標がない場合は、土地家屋調査士に依頼して、復元や新規設置をしてもらいましょう。

必要書類の準備と保管

土地売却には、以下のような書類が必要です。

- 権利証(登記済証)または登記識別情報通知書

土地の所有権を証明する書類 - 実印と印鑑証明書

実印と印影を証明する書類 - 固定資産税評価証明書または納税通知書

固定資産税の評価額を証明する書類 - 測量図や境界確認書

土地の形状や面積、境界線などが記載された図面 - 土地の売買契約書(購入時のもの)

購入時の価格を証明するための書類 - 身分証明書

運転免許証やマイナンバーカード

各書類の取得方法や有効期限、発行機関は以下のとおりです。

右にスクロールできます→

| 書類 | 取得方法 | 有効期限 | 発行機関 |

|---|---|---|---|

| 権利証(登記済証) または登記識別情報通知書 |

自己所有 | なし | 法務局 |

| 実印 | 自己所有 | なし | なし |

| 印鑑証明書 | 市区町村役場 | 3ヶ月以内 | 市区町村役場 |

| 固定資産税評価証明書 | 市町村役場や都税事務所 | 3ヶ月以内 | 市町村役場や都税事務所 |

| 納税通知書 | 毎年送付される | なし | 市区町村役場 |

| 測量図 | 自己所有 法務局 |

なし | 法務局 |

| 境界確認書 | 自己所有 | なし | 土地家屋調査士 |

| 土地の売買契約書 | 自己所有 | なし | 不動産会社 |

| 身分証明書 | 自己所有 | なし | 証明書による |

各書類を紛失した場合は、発行機関に問い合わせましょう。 なお、権利証・登記識別情報通知書の再発行は行っていません。 代替手段である事前通知制度を利用するか、司法書士による本人確認を行う必要があるので、失くさないように注意しましょう。

土地を売る具体的な手順と流れ

土地売却の具体的な手順と、必要な期間は以下のとおりです。

上記のように、土地の売却が完了するまでには、通常3~6ヶ月程度の期間がかかると考えましょう。

ここでは、各ステップの具体的な内容を解説します。

1.不動産会社の選定

土地を高く売るためには、不動産会社選びが非常に重要です。

不動産会社によって、得意とするエリアや物件の種類、販売力などが異なるため、以下のポイントを参考に、信頼できる不動産会社を選びましょう。

- 土地売却の実績と経験

- 営業エリアとネットワークの広さ

- 担当者の対応と信頼性

- 査定額の根拠説明の明確さ

- 宣伝・広告力

その地域での実績や専門性、担当者の人柄なども重要なポイントであるため、複数社を比較して依頼する不動産会社を決めましょう。

なお、今ご覧いただいているサイト「クラモア」がご紹介するスターツピタットハウスでは、首都圏91店舗の地域密着営業で経験豊富なスタッフが全面的にサポートを行っていますので、はじめての売却でも安心して取引を行うことができます。 売却プランも豊富なので、あなたのご状況に合わせて最適なプランをご提案することが可能です。 是非下記より、無料売却査定をご活用ください。

あなたの不動産

今いくらで売れる?

不動産売却ならスターツグループで

- 3か月以内での売買成約率70%

- 創業55年を誇る確かな実績

- お客様の状況に合わせた多種多様な売却方法

- 多種多様な売却方法

専属専任または専任媒介契約で

Amazonギフト55,555円分プレゼント!

※クラモア対応エリア外の場合、NTTデータグループ運営の「HOME4U(ホームフォーユー)」で、一括査定サービスがご利用できます。

※売却応援キャンペーンの詳細はこちら

2.査定から媒介契約

不動産会社に査定を依頼する際には、机上査定と訪問査定の2種類があります。

机上査定は、物件の所在地や面積などの情報をもとに、概算の査定額を算出する方法です。 一方、訪問査定は、実際に不動産会社の担当者が物件を訪問し、詳細な調査を行ったうえで査定額を算出する方法です。 より正確な査定額を知るためには、訪問査定を依頼することをおすすめします。

なお、査定額は、あくまでも売却価格の目安です。 実際に売却できる価格は、市場の状況や需要などによって変動します。 査定額だけでなく、不動産会社の担当者の説明や販売戦略なども考慮して、媒介契約を結ぶ不動産会社を選びましょう。

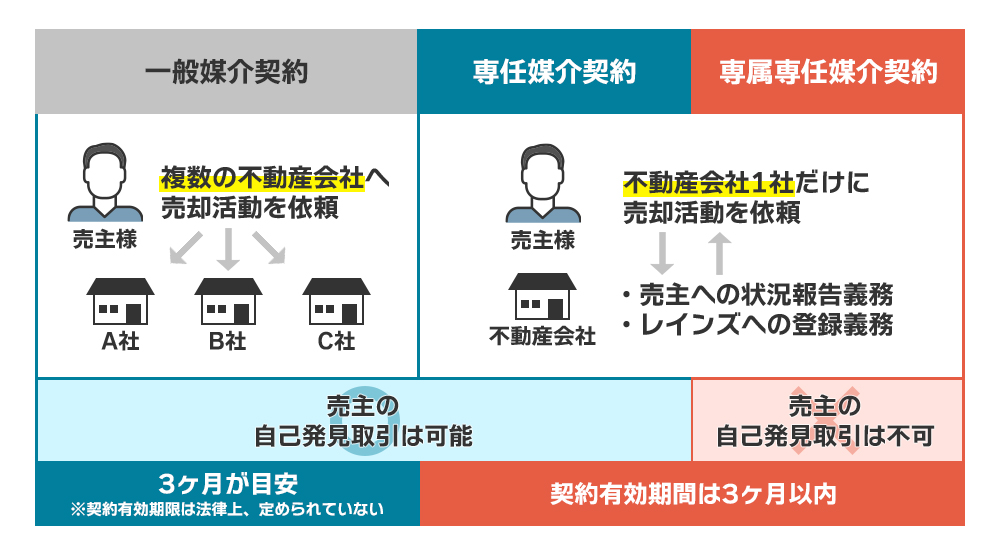

媒介契約には、以下の3種類があります。

| 媒介契約の種類 | 複数業者との契約可否 | 自己発見取引の可否※ | 報告義務 |

|---|---|---|---|

| 一般媒介契約 | 可 | 可 | なし |

| 専任媒介契約 | 不可 | 可 | 2週間に1回以上 |

| 専属専任媒介契約 | 不可 | 不可 | 1週間に1回以上 |

※売主が自分で買主を見つけてきて、売主・買主の個人間で取引すること

媒介契約の期間は、専属専任媒介契約と専任媒介契約では最長3ヶ月です。 一般媒介契約では期間に定めはありませんが、3ヶ月で設定されるのが一般的です。 媒介契約の種類によって、不動産会社の義務や売り主の自由度が異なります。 それぞれの特徴を理解したうえで、自分に合った媒介契約を選びましょう。

なお、以下のいずれかに該当した場合、契約期間中でも契約を解除することができますので、覚えておきましょう。

- 不動産会社が業務を誠実に遂行する義務に違反したとき

- 不動産会社が媒介契約に関する重要事項を故意や重過失により告げなかったとき

- 不動産会社が宅地建物取引業に対して不正な行為をしたとき

3.販売活動から買い主との交渉

媒介契約締結後、不動産会社は、広告掲載やインターネットへの掲載、購入希望者への紹介など、さまざまな方法で販売活動を行います。

販売活動を効果的に行うためには、土地をできるだけ見栄え良く見せることが大切です。 草刈りや清掃、不要なものの処分など、できる範囲で手入れを行いましょう。 内覧対応時には、土地の良い点をアピールし、購入希望者の質問に丁寧に答えましょう。 境界確定や測量図の準備など、購入希望者から条件を提示されることもあるため、不動産会社とも相談しながら対応する必要があります。

なお、購入希望者から価格交渉が入ることもあります。 そのため、事前に譲歩すべき点と、譲歩すべきでない点を明確にしておくことが大切です。 価格交渉に応じるかどうかは、売り主の判断によりますが、相場や周辺の状況などを考慮して、慎重に判断しましょう。

4.売買契約から引き渡し

購入希望者との間で合意に至れば、売買契約を締結します。 売買契約書には、売買価格、手付金、引き渡し時期、特約事項など、重要な内容が記載されているため、しっかりと確認しましょう。

手付金は、売買価格の10%程度が相場です。 なお、手付金は契約が履行されなかった場合に、違約金として扱われることがあります。

決済・引き渡しは、売買契約で定められた期日までに行われます。 売り主は、登記関係書類や印鑑証明書など、必要な書類を準備し、不動産会社の指示にしたがって手続きを進めましょう。

以上の手続きを済ませた後、引き渡しが完了するまでには、通常1~2ヶ月程度の期間を要します。 なお、引き渡しで取引自体は完了しますが、売り主は翌年に確定申告が必要な場合もありますので、注意が必要です。 確定申告については、後述する「確定申告で注意することは?」をご参照ください。

土地売却時の税金と諸費用

土地を売却する際には、税金と諸費用が発生します。 これらの費用は、売却益から差し引かれるため、事前に把握しておくことが大切です。 主な税金には譲渡所得税があり、諸費用には仲介手数料や測量費用などが含まれます。

ここでは、それぞれの費用の目安、税金の計算方法や節税対策について解説します。

譲渡所得税の計算方法と節税対策

土地を売却して得た利益は、譲渡所得として課税対象となります。

譲渡所得税は、以下の計算式で算出されます。

譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用

各用語の意味は、以下の通りです。

- 譲渡価額

土地を売却した金額 - 取得費

土地の購入にかかった費用(土地を購入した際の価格や購入手数料など) - 譲渡費用

売却するためにかかった費用(仲介手数料、測量費、解体費用など)

譲渡所得にかかる税率は、土地の所有期間によって異なります。

| 所得の種類 | 所有期間 | 所得税率 | 住民税率 | 復興特別所得税率※ | 合計税率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% | 所得税額の2.1% | 39.63% |

| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% | 所得税額の2.1% | 20.315% |

右にスクロールできます→

※復興特別所得税は、2037年12月31日までかかる税金です。

出典:国税庁 「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」

出典:国税庁 「No.3211 短期譲渡所得の税額の計算」

上記のように、所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年超の場合は長期譲渡所得となり、税率が大きく異なります。 また、取得費が不明な場合は、譲渡価額の5%を概算取得費として用います。 ただし、概算取得費の場合、実際の取得費よりも高く、かかる税金が増える可能性があるため、できる限り当時の資料を探しておきましょう。

譲渡費用には、仲介手数料、測量費、解体費用、広告費用、印紙税などが含まれます。 これらの費用を漏れなく計上することで、譲渡所得を減らし、節税につながります。

より詳しい情報は、国税庁のホームページに掲載されているため、事前に確認しておきましょう。

特別控除が適用される条件

土地の売却には、譲渡所得税を軽減するための特別控除がいくつかあります。

主な特例は、以下の通りです。

| 特別控除 | 内容 |

|---|---|

| 居住用財産の 3,000万円特別控除 |

自分が住んでいた家屋とその敷地を売却した場合、譲渡所得から3,000万円まで控除できる。 【要件】 ・敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。 ・家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。 |

| 相続空き家の 3,000万円特別控除 |

相続によって取得した空き家や解体後の土地を売却した場合、譲渡所得から3,000万円まで控除できる。 【要件】 ・売った人が、相続または遺贈により被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を取得した相続人であること ・相続の時から取壊し等の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと ・相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと ・取壊し等の時から譲渡の時まで建物または構築物の敷地の用に供されていたことがないこと ・2016年4月1日から2027年12月31日までに売却すること |

| 10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 | 居住期間が10年を超える居住用財産を売却した場合、3,000万円の特別控除に加えて、軽減税率が適用される。 【要件】 ・取り壊された家屋およびその敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものであること。 ・その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。 ・家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。 |

これらの特例を適用するためには、確定申告の際に必要な書類を添付する必要があります。 必要書類や手続き方法は、国税庁のホームページなどで確認できます。

特例の中には、併用できるものとできないものが存在します。 どの特例が最も有利かを検討する必要があるため、適用判断が難しい場合は、不動産会社や税理士に相談しましょう。

仲介手数料などの諸費用の相場

土地を売却する際には、税金以外にもさまざまな諸費用がかかります。

売り主が支払う費用は、以下の通りです。

右にスクロールできます→

| 諸費用 | 相場 | 備考 |

|---|---|---|

| 仲介手数料 | 売買価格の3%+6万円+消費税 ※800万円超の場合 |

不動産会社に支払う手数料。成功報酬型。 |

| 測量費用(確定測量) | 40~50万円程度 | 土地の境界を確定するために必要な費用。 |

| 古家の解体費用 | 150万円前後 ※30坪程度の場合 |

古家を解体するための費用。 |

| 印紙税 | 1~6万円程度 ※売買価格による |

売買契約書に貼付する印紙代。 |

| 抵当権抹消の登録免許税 | 不動産1件につき1,000円 | 住宅ローンなどの抵当権が設定されている場合、 抹消手続きに必要な税金。 |

| 司法書士報酬 | 2万円程度 | 司法書士に依頼する場合の報酬。 |

なお、2024年7月の法改正により、売買価格800万円以下の空き家等(空き家・空き地)の不動産取引では、仲介手数料の上限が33万円(税込)に引き上げられました。

これらの費用は、売却益から差し引かれるため、事前に把握しておきましょう。 費用を抑えるためには、複数の会社から見積もりを取り、比較検討することが大切です。

土地を売る際の注意点とトラブル回避策

土地の売却は、高額な取引となるため、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。 そのため、事前に注意点を知っておき、適切な対策を講じることで、安心して売却を進められます。 売却条件によって対応が異なるため、自身の状況に合わせて確認することが重要です。 万が一トラブルが発生した場合は、専門家への相談も検討しましょう。

ここでは、土地を売る際の注意点とトラブル回避策について、解説します。

共有名義の土地売却における注意事項

複数の人が共有名義で土地を所有している場合、売却には全員の同意が必要です。 これは、民法で共有物の変更行為には共有者全員の同意が必要と定められているためです。

共有名義の土地を売却する方法としては、主に以下の3つがあります。

| 売却方法 | 特徴 |

|---|---|

| 持分のみの売却 | 自分の持分だけを売却する方法。買い手が見つかりにくく、売却価格も低くなる傾向。 |

| 分筆して売却 | 土地を共有者の数に応じて分割し、それぞれが自分の土地として売却する方法。分筆には測量費用や登記費用がかかる。 |

| 共有者全員の同意を得て 一括売却 |

共有者全員の同意を得て、土地全体を売却する方法。最も一般的な方法で、高値で売却できる可能性がある。 |

とくに注意が必要なのは、持分のみの売却です。 共有者の同意を得ずに自分の持分だけを第三者に売却したことで、他の共有者との関係が悪化するケースや、買取会社に売却したことで、その後ほかの共有者が営業活動を受けるといったトラブルがあります。

持分の割合は登記簿謄本で確認できます。 売却代金の分配方法は、持分に応じて分配されるのが一般的です。 共有者間で意見が対立し、売却が進まない場合は、弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。

相続した土地の売却手続き

相続によって土地を取得した場合、まず名義を被相続人から相続人に変更する相続登記を行う必要があります。 相続登記に必要な書類は、戸籍謄本、除籍謄本、住民票、遺産分割協議書などです。 手続きは自分で行うこともできますが、難しい場合は司法書士に依頼することもできます。 相続登記の費用は、一般的に5~10万円程度です。

相続した土地を売却する際には、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」が活用できる場合があります。 この特例は、相続税を支払った人が、相続開始から3年10ヶ月以内にその土地を売却した場合に、相続税の一部を取得費に加算できる制度です。

適用条件は以下の通りです。

- 相続や遺贈により財産を取得した者であること

- その財産を取得した人に相続税が課税されていること

- 相続開始から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること

相続した土地の所有期間は、被相続人の所有期間を引き継ぎます。 譲渡所得税の計算では、所有期間が長期になると税率が下がるメリットがあるため、相続人にとって有利な制度となっています。

古家付き土地を売却するポイント

古家付き(ふるやつき)の土地を売却する場合、古家付きのまま売却するか、更地にして売却するかを検討する必要があります。

それぞれのメリット・デメリットは以下の通りです。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 古家付きのまま売却 | ・固定資産税の減税措置が適用される ・解体費用が不要 |

・買い手が付きにくい ・値引き交渉の材料になる |

| 更地にして売却 | ・買い手が付きやすい ・相場価格で売却できる可能性が高い |

・解体費用を負担する必要がある ・固定資産税が高くなる |

再建築不可の土地である場合、建物を建て替えることができないため、古家付きのまま売却する方が良い場合があります。 再建築不可がどうかを調べるには、以下のような方法があります。

- 必要書類を揃えて役所(建築指導課などの建築関連部署)で調べてもらう

- 自治体のホームページで調べる

- 不動産会社に調べてもらう

調べる際には、登記事項証明書や公図、地積測量図、建物図面などを準備しましょう。

また、古家の状態によっても売却戦略は異なります。 状態の良い古家であれば、リフォームして再利用することを前提に売却できます。

賃貸中や借地権付き土地の売却方法

土地を賃貸している場合や、借地権が設定されている場合でも、売却は可能です。

賃貸中の土地を売却する方法としては、以下の2つがあります。

| 借地人が立ち退いた後に売却 | 借地人に立ち退き料を支払い、立ち退いてもらった後に売却する方法。更地として売却できるため、高値で売却できる可能性がある。 |

|---|---|

| 借地権付きのまま売却 | 借地権付きのまま売却する方法。売却価格は一般的な土地よりも安くなる。 |

また、借地契約には、以下の2種類があります。

- 定期借地契約

期限が来ると更地にして返還される - 普通借地契約

借地人の合意なしに解約できないが、そのまま売却は可能

賃貸中や借地権付きの土地の売却は、専門的な知識が必要となるため、不動産会社に相談することをおすすめします。

土地を高く売るためのコツと工夫

土地をできるだけ高く売却するには、売却のタイミングの見極め、土地の価値を高めるための工夫、隣地所有者へのアプローチなど、さまざまな戦略を立てる必要があります。

事前の準備と戦略が、土地売却で最大限の利益を得るための鍵となるため、具体的な手法を見ていきましょう。

売却タイミングの見極め方

土地の価格はつねに変動しており、売却のタイミングによって得られる金額が大きく変わることがあります。 売却タイミングを見極めるためには、以下のポイントに注意しましょう。

- 周辺の類似物件の価格チェック

- 公的な地価情報(公示価格、路線価、固定資産税評価額)の確認

- 過去の取引データの調査

まずは、不動産情報サイトなどを活用し、周辺の類似物件の価格を定期的にチェックしましょう。 また、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」などを活用し、公示価格や路線価、固定資産税評価額などの公的な地価情報を確認しておくことがおすすめです。 さらに、不動産会社から過去の取引データを受け取り、相場の傾向を把握することで、売却の適切なタイミングを見極めやすくなります。

このように、集めた情報を踏まえて相場が上昇傾向にある時期に売却するのが理想的です。

土地売却には、平均して3ヶ月程度の期間がかかるため、焦って安売りしないように、スケジュールに余裕を持って売却活動を行うことが大切です。

土地の価値を高める具体的な方法

土地の価値を高めるためには、以下の具体的な方法を試してみましょう。

- 雑草の除去や清掃で見栄えを良くする

- 不要な残置物やゴミの撤去

- 駐車場のアスファルト撤去(買い主の負担軽減)

- 越境物の処理と覚書の締結

とくに、越境物の覚書は、将来的なトラブルを回避するために非常に重要です。 土地家屋調査士に依頼して、正確な境界線を確定した後、越境部分を隣地所有者と確認して覚書を作成しましょう。 覚書は私文書であるため個人間で作成できますが、必要に応じて不動産会社や土地家屋調査士に相談するのがおすすめです。

また、土地をキレイにすることで、査定額が上がり、買い手の印象も良くなります。 土地の管理が難しい場合は、専門会社に依頼することも検討しましょう。

隣地所有者へのアプローチ

隣地所有者は、自分の土地を広げたいと考えている可能性があるため、相場より高く買ってくれる場合があります。 スムーズに交渉を進めるためにも、適切なアプローチ方法を知っておきましょう。

隣地所有者へのアプローチ方法としては、以下の2つのパターンがあります。

- 不動産会社を通じて声をかける

- 自分で直接交渉する

直接交渉する「自己発見取引」であれば、不動産会社を介さずに売買できるため、仲介手数料を節約でき、手元に残る金額が増えるというメリットがあります。 ただし、自分で隣地所有者に声をかける場合は、下記のように媒介契約の種類に注意が必要です。

- 専属専任媒介契約

自己発見取引が禁止されているため、直接交渉すると契約違反になる。 - 専任媒介契約・一般媒介契約

自己発見取引が可能。

隣地所有者との交渉はタイミングも重要です。 相手の都合を考慮し、誠意を持った丁寧なコミュニケーションを心がけることで、スムーズな売却につながります。

土地活用と売却の比較

土地を所有している場合、売却するだけでなく、貸したり活用したりするなど、さまざまな選択肢があります。 それぞれの選択肢には、メリットとデメリットがあり、所有者の状況や目的に応じて最適な選択肢は異なります。

ここでは、土地の売却とその他の活用方法を比較し、それぞれの特徴を見ていきましょう。

土地活用の選択肢と特徴

土地活用の主な選択肢としては、以下のものがあります。

- 売却

土地を売却して現金化する方法 - 賃貸

土地を他人に貸して賃料収入を得る方法 - 事業用地

土地を駐車場や店舗などの事業用地として活用する方法 - アパート・マンション経営

土地にアパートやマンションを建てて賃貸収入を得る方法

これらの選択肢は、収益性や税金面でそれぞれ異なる特徴を持っています。 ご自身の状況や目的に合わせて、最適な選択肢を選ぶことが重要です。

それぞれの選択肢についてのメリット・デメリットは、以下の通りです。

| 選択肢 | メリット | デメリット | 向いているケース |

|---|---|---|---|

| 売却 | ・一度に大きな資金を得られる ・維持管理の負担がなくなる |

・将来的な収益の可能性を失う | ・すぐに現金が必要な場合 ・土地の管理が難しい場合 |

| 借地として貸す | ・安定した収入が得られる ・将来的な資産価値を維持できる |

・借地人の権利が強く、自由な活用が難しい | ・長期的な安定収入を希望する場合 ・相続対策を考えている場合 |

| 駐車場として貸す | ・比較的少ない投資で収入が得られる ・用途変更が容易 |

・収益性が低い ・近隣に競合が多いと収入が安定しない |

・初期投資を抑えたい場合 ・将来的な用途変更を考えている場合 |

| アパートやマンションを 建てて賃貸経営 |

・安定した収入が期待できる ・相続税対策になる |

・初期投資が大きい ・空室リスクがある ・管理の手間がかかる |

・長期的な高収益を希望する場合 ・相続税対策を考えている場合 ・安定した経営ができる自信がある場合 |

右にスクロールできます→

土地の活用方法は、立地条件によって向き不向きがあります。 たとえば、駅に近い土地であれば、アパートやマンション経営が適していますが、駅から遠い土地であれば、駐車場として貸す方が適しているかもしれません。

また、将来の不動産市場の見通しも考慮する必要があります。 どの選択肢を選ぶべきか迷った場合は、不動産会社や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

土地売却の仲介と買取の違い

土地を売却する方法として、不動産会社に仲介を依頼する「仲介」と、不動産会社に直接買い取ってもらう「買取」があります。

- 仲介

不動産会社が売り主と買い主の間に入り、売買契約を成立させることです。 不動産会社は、広告活動や内覧対応などを行い、買い主を探します。 売買契約が成立した場合、売り主は不動産会社に仲介手数料を支払います。 - 買取

不動産会社が直接土地を買い取る方法です。 不動産会社は、買い取った土地を再販したり、活用したりします。 売り主は、不動産会社と売買契約を締結し、土地を売却します。

仲介と買取のメリット・デメリットを、以下の表で詳しく比較します。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 仲介 | ・市場価格に近い価格で売却できる可能性が高い ・広く買い主を探せる |

・売却までに時間がかかる ・内覧対応などの手間がある ・買い主が見つからない可能性がある |

| 買取 | ・早期に現金化できる ・周囲に知られずに売却できる ・スケジュールが立てやすい |

・仲介より売却価格が低くなることが多い (相場の7~8割) |

右にスクロールできます→

仲介と買取のどちらの方法を選ぶべきかは、ご自身の状況によって異なります。 たとえば、すぐに現金が必要な場合は、買取、少しでも高く売りたい場合は、仲介が適しています。 また、仲介と買取を併用するという選択肢もあります。 たとえば、一定期間仲介で売却活動を行い、売れなければ買取に切り替えるという方法です。

どちらの方法を選ぶ場合でも、複数の不動産会社に査定を依頼し、比較検討することが大切です。

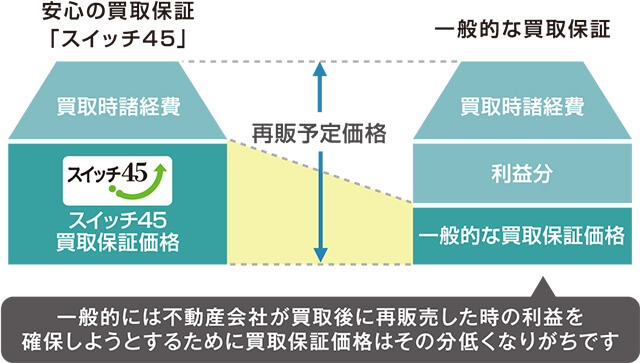

マンション買取を検討するならスターツピタットハウス「スイッチ45」がおすすめ

スイッチ45は、創業55年の実績があるスターツグループの「スターツピタットハウス」が提供する不動産売却の安心システムで、45日以内に売却できなければ、スターツピタットハウスが保証価格で物件を買い取るという売却システムです。

このサービスの特徴は、通常の買取保証に比べて高めの価格設定がされており、一般的には流通相場の約6~7割の価格で取引されるところ、最大約8~9割で買取される点です。 他社との違いは再販売後の利益を考慮せずに価格設定を行っている点で、これによりさらに高い保証額が提供されます。

売却に不安を感じる方や、確実に現金化を希望する方は、ぜひご検討ください。

あなたの不動産

今いくらで売れる?

不動産売却ならスターツグループで

- 3か月以内での売買成約率70%

- 創業55年を誇る確かな実績

- お客様の状況に合わせた多種多様な売却方法

- 多種多様な売却方法

専属専任または専任媒介契約で

Amazonギフト55,555円分プレゼント!

※クラモア対応エリア外の場合、NTTデータグループ運営の「HOME4U(ホームフォーユー)」で、一括査定サービスがご利用できます。

※売却応援キャンペーンの詳細はこちら

土地売却に関するよくある質問

土地売却には、さまざまな疑問や不安がつきものです。

ここでは、土地売却でよく質問される内容とその回答、特殊なケースでの対応策について解説します。

ローン残債がある土地は売れる?

住宅ローンの残債がある土地でも、売却は可能です。 ただし、売却時に抵当権を抹消する必要があります。

抵当権抹消の手続きは、以下の流れで行います。

- 金融機関に売却の意思を伝え、残債額を確認する

- 不動産会社と媒介契約を締結し、売却活動を開始する

- 買い主が見つかり、売買契約を締結する

- 決済時に、売却代金でローン残債を一括返済し、抵当権を抹消する

一括返済を行う際は、金融機関との事前相談が必要なため、不動産会社とも相談しながら進めましょう。 なお、一括返済時の繰り上げ返済手数料は5,000円~3万円前後(金融機関による)です。

売却金額がローン残債より多い場合は、売却代金でローン残債を一括返済できます。 一方、売却金額がローン残債より少ない場合は、自己資金で不足分を補填するか、金融機関と交渉して任意売却を行う必要があります。

▼任意売却とは?

金融機関の同意を得て、通常の売却活動を行うことです。任意売却の場合、売却後も残債が残る可能性がありますが、自己破産を回避できるなどのメリットがあります。

売れない土地はどうしたらいい?

土地がなかなか売れない場合は、いくつかの原因が考えられます。

以下の点を確認してみましょう。

▼売れない原因

- 価格設定が高すぎる

- 立地条件が悪い

- 不動産会社の販売活動が不十分

- 土地の状態が悪い(境界未確定、古家の状態など)

これらの原因に対する対策としては、以下のものが挙げられます。

▼解決策

- 価格の見直し

- 古家のリフォームや解体の検討

- 不動産会社の変更や複数社への依頼

- 「空き家バンク」への登録(地方の土地の場合)

もしも売却できない場合は、太陽光発電や市民農園といった形で土地活用をする方法や、買取を検討するのもおすすめです。 しかし買取の場合、不動産会社に買い取ってもらうことでスムーズな売却が期待できますが、相場よりも安くなる傾向がある点を理解しておく必要があります。

確定申告で注意することは?

土地を売却した場合、確定申告が必要になる場合があります。

確定申告が必要なケースとしては、以下の通りです。

- 譲渡所得が生じた場合

- 特例を適用する場合

特例を適用する場合は、確定申告をしなければならない点に注意が必要です。

確定申告の時期は、売却した翌年の2月16日~3月15日です。 申告先は、住所地を管轄する税務署となります。 なお、確定申告に必要な書類は、以下の通りです。

- 確定申告書

- 譲渡所得の内訳書

- 土地の売買契約書のコピー

- 取得時の売買契約書のコピー

- 仲介手数料や測量費などの領収書

- 特例適用の場合は、必要な証明書類

確定申告を忘れると、延滞税などのペナルティが課される場合があるため、必ず確定申告を行いましょう。 確定申告に不安がある場合は、税理士や税務署に相談することをおすすめです。

土地売却の際の査定はクラモアへ

ここまで、土地売却に関するさまざまな情報を網羅的に解説してきました。 土地を売却するには、事前準備や税金・費用の把握が重要です。

土地の売却を検討されている場合は、ぜひクラモアにご相談ください。 豊富な実績と専門知識を持つスタッフが、土地の価値を正確に査定し、最適な売却プランをご提案いたします。

あなたの不動産、今いくらで売れる?

無料売却査定

種別を選択してください

STEP1物件種別

種別を選択してください

エリアを選択してください

STEP2査定物件住所

エリアを選択してください

大変申し訳ございません。

対応エリア外のため査定できません。

専属専任または専任媒介契約で

Amazonギフト55,555円分プレゼント!

専属専任または専任媒介契約で

Amazonギフト55,555円分!

※クラモア対応エリア外の場合、NTTデータグループ運営の「HOME4U(ホームフォーユー)」で、一括査定サービスがご利用できます。

※売却応援キャンペーンの詳細はこちら

宅地建物取引士・FP2級

岡﨑 渉

大手不動産仲介会社にて売買仲介の営業に従事。 宅地建物取引士・FP2級の資格を保有し、現在はフリーランスのWebライターとして活動中。 不動産営業時代は、実需・投資用の幅広い物件を扱っていた経験から、主に不動産・投資系の記事を扱う。

⇒岡﨑 渉さんの記事一覧はこちら

あわせて読みたい

この記事をシェアする

不動産を買いたい

特集から記事を探す

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方