老朽化の進んだ分譲マンションは、建て替えを検討される可能性があります。 「うちのマンション古いけど、そろそろ建て替えかな?」「建て替え費用って高額なの?」そんな不安を抱いている方もいるでしょう。 そこで今回は、マンションの建て替えについて、実際の実施件数や費用負担、建て替えする場合の対応や流れに加え、マンションを売却する方法も詳しく解説していきます。

- 実際に建て替えが行われたマンションの件数は少ない

- 建て替えが実施されると、1,000万円程の費用負担が生じる可能性がある

- 建て替えの際は、「再入居する」「売渡請求に応じて退去する」「建て替え前に売却する」の3つの選択肢がある

あなたの不動産

今いくらで売れる?

不動産売却ならスターツグループで

- 3か月以内での売買成約率70%

- 創業55年を誇る確かな実績

- お客様の状況に合わせた多種多様な売却方法

- 多種多様な売却方法

専属専任または専任媒介契約で

Amazonギフト55,555円分プレゼント!

※クラモア対応エリア外の場合、NTTデータグループ運営の「HOME4U(ホームフォーユー)」で、一括査定サービスがご利用できます。

※売却応援キャンペーンの詳細はこちら

マンションは建て替えの可能性がある

分譲マンションの建て替えは、1棟丸ごと解体して新しく建て直します。

建て直しは、マンションの老朽化や耐震性への懸念などから検討されます。

国土交通省のデータによると、2023年末時点の分譲マンション約704.3万戸のうち、築40年超のマンションは約136.9万戸に上るとされています。 さらに、20年後には約463.8万戸になることも予測されており、築年数の古いマンションの増加が問題視されています。

築年数の古いマンションは、見た目の劣化だけでなく、鉄筋の腐食・給排水管の老朽化など、住むうえでの安全性に問題が出てくる恐れもあります。 そのため、ある程度築年数の経過したマンションは建て替えを視野に入れる可能性が十分あるのです。

マンション建て替えの決議により決定する

マンションの建て替えは、「区分所有法」や「マンション建替円滑化法」に則った手続きや規則を守る必要があり、管理組合などが勝手に決めて実施することはできません。

また、建替え決議の2ヵ月前の招集や、1カ月以上前の説明会の実施など、建替え議決が成立するための手続きについても細かく規定されているため、住民が何も知らないうちに建て替えが決まることはありません。

現行の「区分所有法」では、マンションの建て替えを行う際には、住民の5分の4以上の賛成が必要となり、ハードルの高い条件となっています。 そのため、老朽化マンションの増加に伴い、建て替えをスムーズに行うことを目的とした法改正の動きが進んでいます。

2024年の法改正により、区分所有法の「住民の5分の4以上の賛成」という条件は、「一定の条件の場合は、4分の3以上」に緩和される予定です。 今後も引き続き、マンション建て替えの要件が変更になる可能性は十分あるので、動向に注意しておくことが重要です。

マンションの耐用年数

マンションの建て替えには大きなお金がかかることもあり、できれば今のマンションを活用していきたいという方も多いでしょう。しかし、マンションには寿命があり、年々劣化していくもので、永遠に住むことはできません。

それでは、築年数が何年くらいになったらマンションの建て替えを検討するとよいのでしょうか。

そうした、建て替えのタイミングを検討する際に押さえておきたいのが、マンションの耐用年数です。

耐用年数とは、その資産を利用できる期間のことです。

マンションの耐用年数には、大きく分けて次の3つの考えがあります。

法定耐用年数

法定耐用年数とは、会計上資産の価値があるとされる期間です。

法定耐用年数は、建物の構造や目的ごとに期間が定められており、マンションの一般的な構造である鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は、47年(非事業用の場合は70年)です。

建物などの固定資産は、耐用年数で徐々に資産価値が減少し(減価償却)、耐用年数を超えると資産価値0とみなされますが、耐用年数は会計上の資産価値のある期間であり、実際の建物の寿命とは異なります。

そのため、耐用年数である47年を超えたマンションであっても十分住むことは可能です。

物理的耐用年数

物理的耐用年数とは、物理的に建物が使用できる期間です。

建物が壊れて使えなくなる期間のことを指すので、物理的耐用年数を超えて使用するのはリスクが高くなるため注意が必要です。

ただし、物理的耐用年数には明確な基準はなく、建物の環境や使用状況などによっても大きく異なってきます。国土交通省の報告によると、鉄筋コンクリート造建物の物理的寿命は117年という研究例も報告されています。

法定耐用年数が、会計上の耐用年数であるのに対し、物理的耐用年数は実際に住めるかどうか、といった視点から算出される耐用年数です。

マンションの建て替えを検討する際には、より現実的な数字として参考にしやすいといえるでしょう。

経済的耐用年数

経済的耐用年数とは、経済価値の残っている期間です。

快適に住み続けられる期間も反映しており、建物のメンテナンス状況にも左右されますが、一般的に、マンションの経済的耐用年数は40年~50年と言われています。

経済的耐用年数を超えたマンションは、建物としての価値はほぼ0になるため、土地の価格で取引されるのが一般的です。

経済的耐用年数は、マンションの資産価値の他、銀行のローン審査でも用いられるケースがあります。例えば、建て替え前にマンションを売却するといったケースで参考にしやすいでしょう。

マンション建て替えの実施件数は少ない

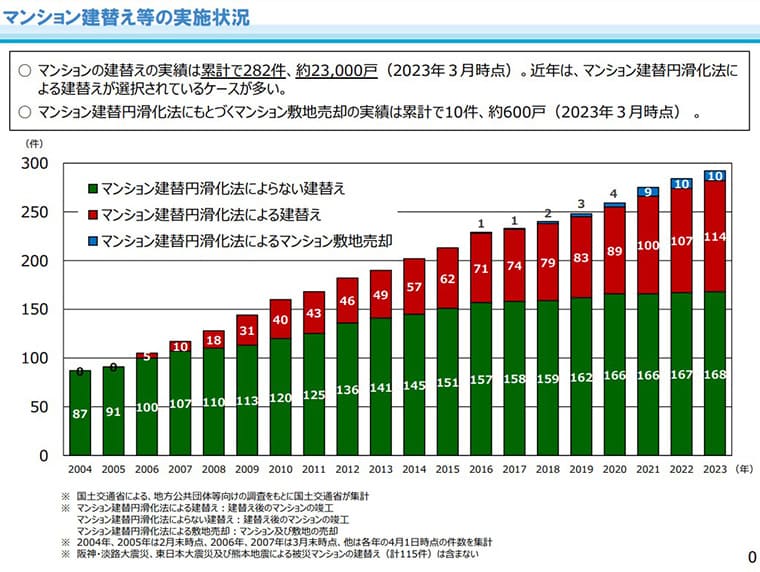

国土交通省のデータによると、マンションの建て替え実績は2023年までの累計で297件です(敷地売却を除く)。

画像出典:国土交通省 「マンション建替え等の実施状況」

同調査が始まった2004年時点のマンション建て替え実績は87件なので、2024年までの20年間で210件(平均すると年間10件ほど)しか実施されていないことが分かります。

マンション建て替えが少ない理由

ここでは、マンション建て替えが少ない理由として、以下の4つを解説します。

それぞれ詳しくみていきましょう。

住民の反対が多い

先述したように、マンションを建て替えるには、マンションの所有者の5分の4以上の賛成を得なければなりません。

仮に、100戸のマンション内で80戸の賛成を得るということは、なかなか大きなハードルと言えます。

そもそも、マンションの建て替えは費用負担や仮住まいが必要など住民の負担が多いため、反対する住民が多いです。 また、建て替えを検討するマンションはある程度築年数が古いことから、住民にも高齢者が多い傾向にあります。 高齢の住民は「いまさら建て替えたくない」「資金がない」「引っ越しの労力をかけたくない」と言った理由で、反対するケースも少なくありません。

このように建て替えに必要な賛成数を集められないことが、建て替えが少ない大きな理由と言えるでしょう。

費用負担が大きい

基本的にマンション建て替え費用は、住民が負担します。

「修繕積立金で建て替えればいいのでは」と考える人も少なくありませんが、国土交通省の定めたマンション標準管理規約では、修繕積立金を建て替えに流用することを原則として認めていません。

マンション管理規約を変更すれば、修繕積立金の活用も可能ですが、築年数の古いマンションは、大規模修繕などで修繕積立金をほとんど使ってしまい、積立金がそれほど残っていないケースも少なくありません。

このように、建て替えに伴う住民の費用負担が大きいことが、建て替えを進められない原因となっています。

建て替えの費用については、後述する「マンション建て替えの費用」で詳しく解説するので参考にしてください。

建て替えの流れが分かりにくい

マンション建て替えまでの流れが複雑でハードルが高いことも、建て替えが少ない理由です。

例えば、自己所有の戸建ての建て替えや、一棟丸ごと所有しているアパートの建て替えであれば、建物のオーナーの一存で建て替えを決めることができます。

しかし、分譲マンションの場合、1つのマンション内に多数の所有者が存在します。

マンションを建て替えする際には「建替え決議」でマンション住民の“5分の4の賛成”が必要であるなど、戸建てなどと比べると、流れが分かりにくく手間がかかってしまうことから、マンション建て替えは少なくなっているのです。

既存不適格建築物だと再建築できない

既存不適格建築物とは、建築時点では建築基準法などを満たしていたものの、法改正などが行われ、現行の基準を満たさない物件のことです。 既存不適格建築物は、建物が建っていること自体に問題はありませんが、建て替えする場合は、現行の建築基準法に適合させる必要があります。 そのため、なかには現行の基準に適合させるのが難しいマンションも少なくありません。

既存不適格建築物に該当する例としては、以下の基準が挙げられます。

- 建ぺい率や容積率

- 高さ制限

- 前面道路の幅員

- 耐震基準

仮に、建築時に容積率250%で建設され、現行の容積率が200%になっていると、基準を満たすにはマンションの床面積を減らす・住戸の数を減らす・近隣の敷地を買い取って敷地を広げるといった対処が必要です。

とくに、建て替えを検討する築年数の古いマンションは、建築基準法など各種法律が改正される前に建設されているケースが少なくありません。

現行の建築基準は、旧法の基準より厳しくなっているものがほとんどのため、建て替えすることで面積が小さくなるなど、住民にとってデメリットになるケースの方が多いといえます。

マンション建て替えまでの流れ

ここでは、マンション建て替えまでの流れについてみていきましょう。

マンション建て替えは、建物の状態などにもよりますが、準備から建て替え完了まで10年前後かかるケースが多いです。 大まかな流れは、以下の通りです。

①建替え推進決議の実施

建替え推進決議とは、建て替えする方針であることをマンションの住民に確認する手続きのことです。 次の段階で行われる「建替え決議」とは異なり法律が定める決議ではありませんが、建替え決議を確実に進めるための方針確認として重要な手続きといえます。

建て替えを実施する場合、まずは、建て替えが必要かどうかの検討からスタートします。 その際、管理組合から建て替えを検討するためのチームのようなものが立ち上がり、建て替えについての勉強や情報収集を始めるのが一般的です。

そのうえで、建て替えの可能性がある場合は、管理組合・理事会で、「予算はどのくらいか」「大規模修繕と建て替えのどちらが適しているか」など、具体的に検討します。

その後、「建替え推進決議」が実施され、具体的に建て替えを進めていくことになります。

②建替え決議の実施

建て替えをする方向で進む場合、建替え推進委員会などが立ち上がり、どんな間取りや外装にするかなど具体的な建て替えの計画を立てていきます。

計画段階では、主に以下のようなことを決めていくのが一般的です。

- 施行会社の選定

- マンション全体や間取りなどの建て替え内容の検討

- マンション住民との意見交換・合意形成

- 行政や近隣住民との協議など

計画段階では、具体的な建て替え計画を1つずつ検討・決定し、マンション住民に建て替えの希望を伺う意見交換などが行われます。 「間取りを変更してほしい」「セキュリティを強化してほしい」など、建て替えに関する要望がある場合は、この段階で伝えておくようにしましょう。

具体的に計画が定まったら、住民への説明会を経て、建替え決議を実施します。

建替え決議で「住民の5分の4以上の賛成」を得られれば実施が決定しますが、前述した通り、必要数の賛成を得るのは、建て替えの流れの中でもっとも大きなハードルといえます。

建替え決議で賛同が得られない場合は、建て替えに代わり、大規模修繕が行われるケースもあります。

③マンション建替組合の設立

建替え協議で建て替えが決まったら、建て替え組合を設立するのが一般的です。

建て替え組合は、5人以上の代表者と建て替え合意者の4分の3以上の同意で設立され、建替え決議にそって事業計画の作成や着手を行っていきます。

建て替え組合は、建て替え不参加者への売渡請求(不参加者へ物件を時価で売り渡すように請求できる権利)や再入居者の権利変換計画を立てていくという重要な役目を担います。

建替え決議にて満場一致で賛成となれば問題ありませんが、反対する人もいるものです。

建て替えが決まった後、反対者や不参加者には建て替えに賛同するかの意思確認が行われますが、そこで賛同しない場合、建て替え不参加者として建替組合から売渡請求が行われます。

建て替えの場合、建て替え前までに区分所有権を参加者のみで所有しなければ建て替えできないため、不参加者に売渡請求を行い、区分所有権を建て替え組合で保持するようにするのです。

また、「既存不適格建築物だと再建築できない」で解説した通り、建て替え後は間取りや面積などが変わってくる可能性があるため、再入居する人にどのように分配するかも計画を立てておく必要があります。

この「売渡請求」と「再入居者の権利変換計画」に合意が得られれば、マンションの取り壊し・建て替えが実際に行われます。

④入居者の仮住まいへの転居

建て替え実施前には、マンション所有者の権利を建て替え後のマンションに移すための手続きが行われます。 移行される主な権利は、以下の通りです。

- 区分所有権

- 住宅ローンの抵当権

- 敷地利用権

建て替え工事が始まると、入居者は仮住まいへ引っ越すことになります。

もし、建て替え前のマンションの住宅ローンが残っている場合は、ローンの返済と仮住まいの家賃の両方が発生するため、経済的負担が増える可能性があることには注意しておきましょう。

こちらの記事も読まれています

⑤建て替え~再入居

建て替え工事が終了すると、建て替え組合から通知され、住民が新しいマンションに再入居します。

建て替え組合は、住民の権利の移転などを完了すると解散となり、その後、新たな管理組合が設立されることになります。

マンション建て替えの費用

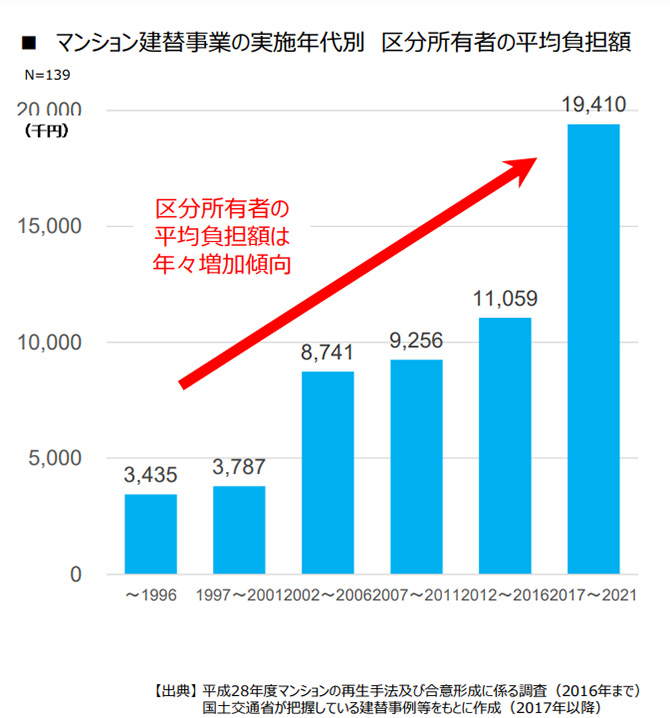

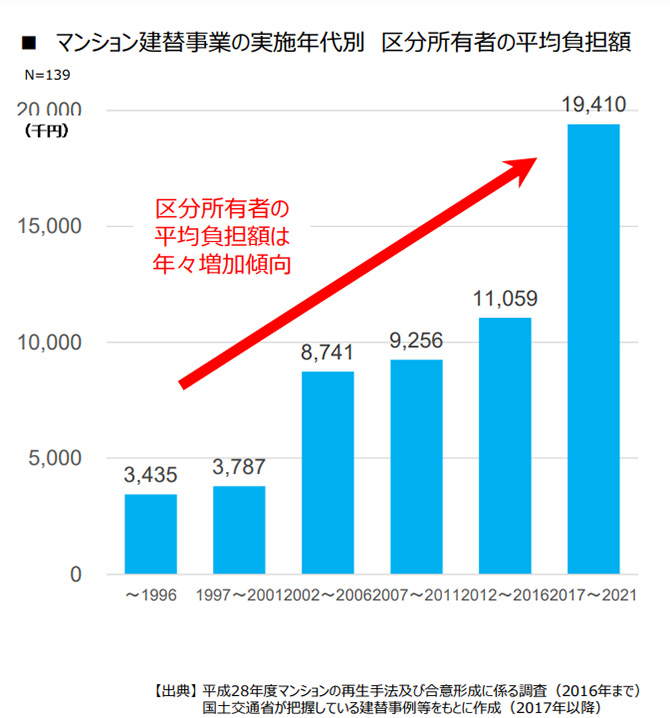

国土交通省のデータによると、2017年~2021年に行われた建て替え工事でのマンション住民の負担額は、平均1,941万円です。 同調査では、1996年以前の343万5,000円から負担額が年々増加傾向にあることも分かります。

| 期間 | 負担額 |

|---|---|

| ~1996年 | 343万5,000円 |

| 1997年~2001年 | 378万7,000円 |

| 2002年~2006年 | 874万1,000円 |

| 2007年~2011年 | 925万6,000円 |

| 2012年~2016年 | 1,105万9,000円 |

| 2017年~2021年 | 1,941万円 |

出典:国土交通省 「マンションを取り巻く現状について」

建て替えするマンションの規模や内容によっても異なりますが、建て替えでのマンション住民の負担は一般的に1,000万円~2,000万円ほどといわれており、建て替え時の自己負担額の内訳には、以下のようなものが含まれます。

- 解体費用

- 建設費用

- 調査費用

- 設計や事務費用など

上記のうち、一部の費用については修繕積立金を充てることが可能ですが、修繕積立金だけでは足りない分を自己負担として用意することになります。 ケースにもよりますが、それでも1,000万円ほどは必要になってくると考えておくとよいでしょう。 さらに、引っ越しや仮住まいの家賃なども必要になるため、100万円~500万円ほどは別途必要になる点には注意が必要です。

建て替えによって戸数が増えた場合は、新しくできた部屋を売却し、その利益分を建て替え費用に充てることで、住民の負担を減らせるケースもあります。

ただし、新たに部屋を増やすには、建て替え前のマンションの容積率に余裕がないとできません。 また、マンションによっては規格不適合建物に該当し、むしろ容積率を減らさないといけないというケースも考えられます。

なお、容積率とは敷地面積に対する延床面積の割合のことで、エリアごとに上限が設けられています。

例えば、200%に指定されているエリアであれば、1,000㎡の敷地に対して2,000㎡までのマンションしか建てられないのです。

仮に、部屋数を増やせる場合でも、エリアの人気がないなどで売れない場合は、自己負担額の軽減につながらない可能性もあることを覚えておきましょう。

マンション建て替えが決まったときの入居者の対応

建て替えが決まった時に入居者が取れる対応は、以下の2つです。

どちらを選択すべきかどうかは、建て替えの費用や自己資金・家族状況などによっても異なります。

それぞれ詳しくみていきましょう。

建て替え後に再入居する

再入居であれば、建て替え後のきれいなマンションに住めるだけでなく、住環境の変更もないので生活をスムーズにスタートできます。 仮に、売却することを考えると、売却にもある程度費用や手間はかかります。 売却して新しい住居を購入するとしても、費用が必要なうえに、今以上に気に入る立地になる保証もありません。

ただし、建て替えに関する自己負担が1,000万円~2,000万円必要です。 また、建て替え期間中は仮住まいが必要になるため、仮住まい探しや引っ越しなどの手間もかかります。 このように、再入居は高額な費用がかかる点を考慮して、検討することが重要です。

上記理由により、以下のような人は再入居をおすすめします。

- 建て替え前のマンションの住宅ローンを完済済み

- 今の立地が気に入っている

- 学校や仕事の事情で立地を変えたくない

- 実家や親戚の家などに仮住まいできる

- 資金に余裕がある

早めに売却して退去する

建て替えに反対する場合は、売渡請求に応じて退去することになります。

売渡請求とは、マンションの区分所有権を、建て替えに賛成する区分所有者(建て替え組合など)に時価で売却することをいいます。 売渡請求に応じて退去する場合、修繕積立金の返還を受けることができ、売却金も得られるので、それを資金として新しい住居を購入することもできるというメリットもあります。

なお、「立ち退くのだから立退料をもらえるのでは」と考える方もいますが、基本的に立退料はもらえません。

ただし、建て替えするマンションは老朽化が進んでいることが一般的なため、時価で売却すると売却金が安くなる可能性もあります。 売却額によっては、建て替えに賛同して新しいマンションに再入居した方が経済的にメリットのある場合もあります。

高額な費用がかかるからといって安易に反対して売却するのではなく、売却金や修繕積立金の額・新居購入費用などを含めたしっかりとした資金計画を立てたうえで、反対するか否かを判断することが大切です。

マンション売却の流れと売却にかかる費用

マンション売却にはさまざまなステップがあり、売却完了まで一般的に3ヵ月~半年ほど時間がかかります。

マンションを売却するにあたってさまざまな費用が発生しますが、一度にまとめて費用が発生するわけではないため、どのタイミングでどのような費用が発生するかを押さえておくことが大切です。

大まかな流れと費用発生のタイミングは、以下の通りです。

それぞれ詳しくみていきましょう。

①売却査定依頼

マンションの売却は、まず不動産会社に査定を依頼することからスタートします。

査定を受けることで、マンションがどれくらいで売れるのかを把握でき、売却判断の材料となります。

査定には、「机上査定(簡易査定)」と「訪問査定」の2種類があります。

机上査定とは、所在地や築年数・面積などのデータにより価値を算出する方法で、「とりあえず大まかな売却価格を知りたい」といった場合に、適している方法といえるでしょう。 本格的に売却を進めたい場合は、より精度の高い訪問査定を受ける必要があります。

訪問査定とは、不動産会社の担当者が直接現地へ訪れ、内部などをチェックしたうえで査定額を算出してくれる方法です。 内部の状況や周辺環境といった個別の事情も加味されるため、机上査定よりも精度の高い査定結果を得ることができます。 査定は不動産会社の営業活動の一環でもあるため、無料で受けられるのが一般的です。

こちらの記事も読まれています

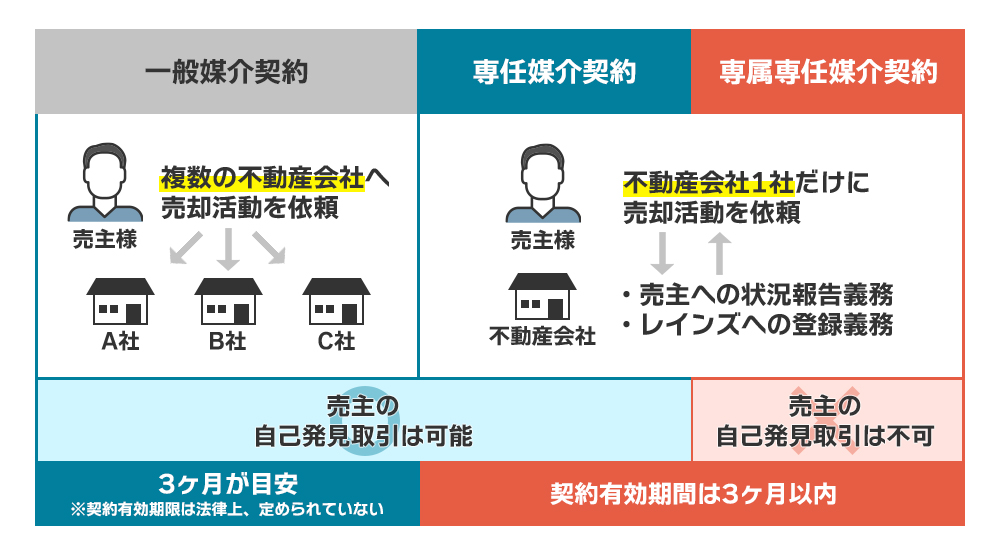

②媒介契約

売却を依頼する不動産会社を決めたら、不動産会社と媒介契約(ばいかいけいやく)を結びます。

媒介契約には以下の3種類があるので、ご自身の売却に適した方法を選択しましょう。

一般媒介契約とは、複数の不動産会社と契約できる方法です。

自分で買主を見つけることもできるので、比較的自由度の高い契約といえるでしょう。

自分でも買主を見つけられる・すぐに売却できるような好条件の物件という場合は、一般媒介契約でもよいでしょう。

一方、専任媒介契約・専属専任媒介契約は不動産会社1社のみとしか契約ができません。

不動産売却の知識がない・不動産会社に売却活動を丸投げしたい・手厚いサービスを受けたいといった場合は、専任媒介契約か専属専任媒介契約がおすすめです。

基本的にどの種類であっても契約に関して料金は発生しません。

こちらの記事も読まれています

\クラモア・売却応援キャンペーン実施中/

※本キャンペーンは株式会社ウィーブによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。

株式会社ウィーブのクラモア運営【kuramore@starts.co.jp】までお願いいたします。 こちらの詳細をご参照ください:https://www.amazon.co.jp/gc-legal

③売却活動

売却価格の設定

媒介契約を締結したら、マンションの売り出し価格を設定します。

売り出し価格は、売主の希望で自由に設定することが可能ですが、相場よりも高値では買手から避けられてしまうため、売り出し価格を設定する際には、査定額を参考にしながら不動産会社と相談して決めることをおすすめします。

広告活動

売り出し価格が決まったら、広告などの売却活動がスタートします。

チラシの作成や不動産サイトへの物件登録・問い合わせ対応などは、不動産会社が行うため、売主が行う必要はありません。

広告作成などの広告活動の費用は、原則仲介手数料に含まれるため、この段階で費用が請求されることはありません。 ただし、仲介手数料では賄いきれない、特別な広告や集客を行ってもらうと別途費用が発生するため、契約時にきちんと確認しておくようにしましょう。

内覧

マンションを売りに出して、内覧希望者が現れたら、内覧対応を行います。

マンション売却における内覧は、成約に結び付けるうえで非常に重要となるため、マンションの印象をよくできるように入念に準備することが大切です。室内をピカピカにしておくことで印象がよくなり、購入につながりやすくなるため、特に、清掃・片付けは徹底的に行いましょう。

自分の清掃だけで手に負えない場合は、ハウスクリーニングを検討するのもおすすめです。日々の暮らしの中で特に汚れやすいキッチンやトイレ・バスなど、内覧者が重点的にチェックする部分だけでもきれいにしておくことで、費用を抑えつつ効果を得やすくなります。

そのほか、こちらの記事では内覧で好印象をつくるためのコツなどを紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

④売買契約・決済

売買契約

購入希望者が現れて、売買条件に売主・買主ともに合意できれば、売買契約の締結です。

売買契約時には、不動産会社の担当者・売主・買主同席のもと重要事項説明を受け、問題がなければ契約書に署名・押印します。

売買契約時に必要となる費用は、手付金・印紙税・仲介手数料です。

手付金は買主から支払われるため、売主が負担するものではありません。 また、手付金は代金の一部の先払いとなるため、この後の決済時には、手付金を除いた部分の残代金が支払われるという点は覚えておきましょう。

印紙税は、売買契約書に課せられる税金です。契約書に記載された金額(売却額)に応じた税額分の収入印紙を、契約書に貼付・消印して納税します。 税額は契約書に記載されている金額によって異なり、一般的なマンション売却の価格帯での税額は以下の通りです。

| 契約金額 | 本則 税率 |

軽減後の税率 (令和9年3月31日まで)※ |

|---|---|---|

| 500万円超 1,000万円以下 |

1万円 | 5,000円 |

| 1,000万円超 5,000万円以下 |

2万円 | 1万円 |

| 5,000万円超 1億円以下 |

6万円 | 3万円 |

| 1億円超 5億円以下 |

10万円 | 6万円 |

出典:国税庁 「印紙税の軽減措置の延長について」

※令和9年3月31日までに作成した文章については軽減措置が適用されます。

売買契約書は、買主・売主保管用に2部作成するため、それぞれの保管分に対して印紙税を負担するのが一般的です。

売買契約が成立したら、不動産会社に仲介手数料を支払います。一般的には「売買契約時に半分・決済時に残り半分」か「決済時に全額」の2パターンとなり、現金か振込での支払いです。

この仲介手数料には、以下のような上限が設けられています。

| 売買価格 | 仲介手数料の上限 |

|---|---|

| 200万円以下 | 売買価格×5%+消費税 |

| 300万円以下 | 売買価格×4%+2万円+消費税 |

| 400万円以上 | 売買価格×3%+6万円+消費税 |

なお、仲介手数料は100万円を超えることも珍しくないため、事前に支払いタイミングや方法を確認して用意しておくようにしましょう。

決済

売買契約から1ヵ月以内を目安に、決済・引き渡しが行われます。

決済時には、買主から手付金を除いた残代金が支払われるので、確認後、鍵や書類などを引き渡します。

また、決済時には固定資産税の清算も行われるのが一般的で、基本的には所有期間に応じて売主と買主で按分します。 売主は買主から精算分を受け取った後は、忘れずに納税するようにしましょう。

売却したマンションに住宅ローンが残っている場合は、決済後に住宅ローンを完済し、抵当権の登記を抹消することが必要です。 抵当権抹消費用は売主の負担となるので、事前に費用と必要書類を用意しておきましょう。

このようにマンション売却の際にはさまざまな費用がかかります。

こちらの記事では、マンション売却に係る費用について詳しく解説するとともに、費用を抑える方法も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

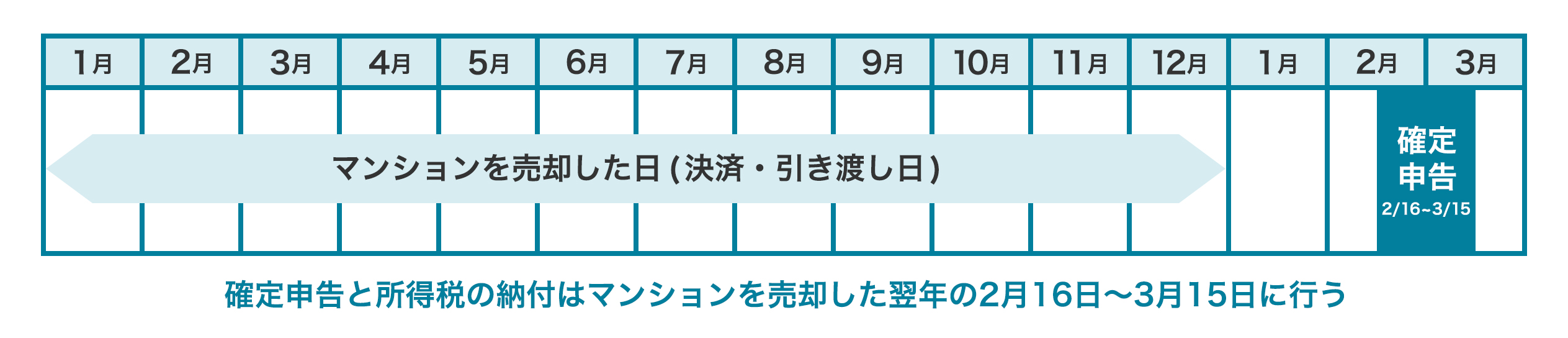

⑤確定申告

マンション売却で利益が出た場合、譲渡所得税という税金が課せられます。 譲渡所得税を支払うには確定申告する必要があるので、忘れずに申告・納税するようにしましょう。

確定申告時期は、売却した年の翌年2月16日~3月15日です。

なお、譲渡所得税は「利益×20%~40%程」であり、売却額によっては100万円以上の高額になります。

売却から納税まで期間が空いてしまうケースもあるため、売却金を全部使って納税に対応できないという事態にならないよう注意しましょう。

こちらの記事も読まれています

マンション建て替えに関するよくある質問

最後に、マンション建て替えに関するよくある質問をみていきましょう。

マンション建て替えにかかる期間はどのくらい?

マンションのグレードなどにもよりますが、解体から建て替え完了まで、9カ月~1年半ほどかかります。

場合によっては、建て替え準備・検討の段階から、10年以上かかるケースもあります。 建て替えでは、検討・決議の段階にかなりの時間を要するため、長い年月が必要になるのです。

建て替え費用が払えない場合はどうなる?

建て替え費用が払えない場合は、建て替えに反対した場合と同様に、「売渡請求」に応じて退去することになります。

ただし高齢者の場合は、住宅金融支援機構が提供する高齢者向けのローン「高齢者向け返済特例」を利用して費用を捻出できる可能性があります。

高齢者向け返済特例は、60歳以上の方を対象としており、建て替え事業などによる住宅の建設・購入時に最大1,000万まで借入できます。 毎月の返済は利息分のみとなり、元本は契約者の死亡後に相続人が建物の売却で一括返済する仕組みです。 月々の経済的負担を軽減できるので、建て替え資金の捻出が難しい場合に検討するとよいでしょう。

また、自治体によっては、建て替え時の負担金の助成制度を設けている場合もあるので、事前に自治体のホームページなどで確認することをおすすめします。

建て替え前に売却したほうがいいの?

建て替え前のマンションであっても、通常のマンションと同様に売却可能です。

建て替えでマンションが新しくなることを見越して購入したいというニーズもあり、とくに立地が良ければ売却しやすいです。

ただし、建て替え前のマンションは、建て替え費用の負担を考慮して売却額を下げる必要があります。 売渡請求で売却するより高く売れる可能性もあるため、一度不動産会社に査定依頼するのがおすすめです。

また、売渡請求で売却する場合は時価になるため、売却金が安くなる場合があります。

できるだけ早く売却してしまう方が、高く売れる可能性があるため、 もし現在売却を検討しているのであれば、建て替え計画が動き出す前に不動産会社に査定依頼することをおすすめします。

まとめ

ここまで、マンションの建て替えが少ない理由、建て替えの費用や具体的な流れなどを、詳しく解説してきました。

マンションの建て替えには、1,000万円ほどの費用を住民が負担しなければなりません。 また、建て替え工事中は、仮住まいが必要になるなど、費用や手間も増えてきます。

マンションの建て替えは住民の負担が大きいため、「建替え決議」で賛成を得るのが難しく、実際に建て替えが行われないケースが多いのが現実です。 しかし、法改正により、建て替えに関する要件が緩和される見込みがあるため、将来的には建て替えを実施するマンションが増える可能性も十分に考えられます。

もし、ご自身のマンションの建て替えが検討された場合、建て替え費用を出して再入居する・反対して売渡請求に応じる・建て替え前に売却する、のいずれかの選択を迫られます。

建て替えの費用を捻出することが難しい場合は、なるべく早い段階で、売却を検討するのも一つの方法となるでしょう。

現在所有しているマンションの建て替えに伴い、売却するかお悩みの方は、まずは下記よりお気軽にご相談ください。

あなたの不動産、今いくらで売れる?

無料売却査定

種別を選択してください

STEP1物件種別

種別を選択してください

エリアを選択してください

STEP2査定物件住所

エリアを選択してください

大変申し訳ございません。

対応エリア外のため査定できません。

専属専任または専任媒介契約で

Amazonギフト55,555円分プレゼント!

専属専任または専任媒介契約で

Amazonギフト55,555円分!

※クラモア対応エリア外の場合、NTTデータグループ運営の「HOME4U(ホームフォーユー)」で、一括査定サービスがご利用できます。

※売却応援キャンペーンの詳細はこちら

宅建士・2級FP技能士(AFP)・相続管理士

逆瀬川 勇造

大学卒業後、地元の地方銀行に入行し、窓口業務・渉外業務の経験を経て、2011年9月より不動産会社に入社。不動産会社では住宅新築や土地仕入れ、造成、不動産売買に携わる。2018年より独立し、2020年合同会社7pocketsを設立。

金融や不動産分野におけるコンテンツにおいて、現場での経験を活かし、読者の方が悩みやすいポイントを分かりやすく解説することを心がけている。

⇒逆瀬川 勇造さんの記事一覧はこちら

あわせて読みたい

この記事をシェアする

不動産を買いたい

特集から記事を探す

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方

記事カテゴリ

おすすめ記事

-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介

-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説

-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?

-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?

-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説

-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説

-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!

-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?

物件をご所有されている方、

お住まいをお探しの方